电子技术监控设备记录的违法事实会必然成为行政处罚的证据吗?

发布时间:2024-09-18

电子技术监控设备,俗称“电子眼”,已成为政府部门行政执法的重要手段。然而,随着其广泛应用,也引发了乱罚款、个人信息保护等争议性问题。近日,国务院印发《关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见》,首次对行政法规、规章中罚款设定与实施作出全面系统规范,其中特别强调了对电子技术监控设备使用的规范。

电子技术监控设备的应用范围已从最初的交通执法,扩展到道路运输、城市管理、环境监测等多个领域。它不仅提高了执法效率,还能够在人力难以触及的领域实现全面监测。然而,这种技术的广泛应用也带来了一些问题。例如,一些地方出现了“天量”罚单,引发了公众对执法公正性的质疑。此外,电子技术监控设备的设置和使用不规范,如设置地点不合理、不公开,监控设备不合格等,也成为了社会关注的焦点。

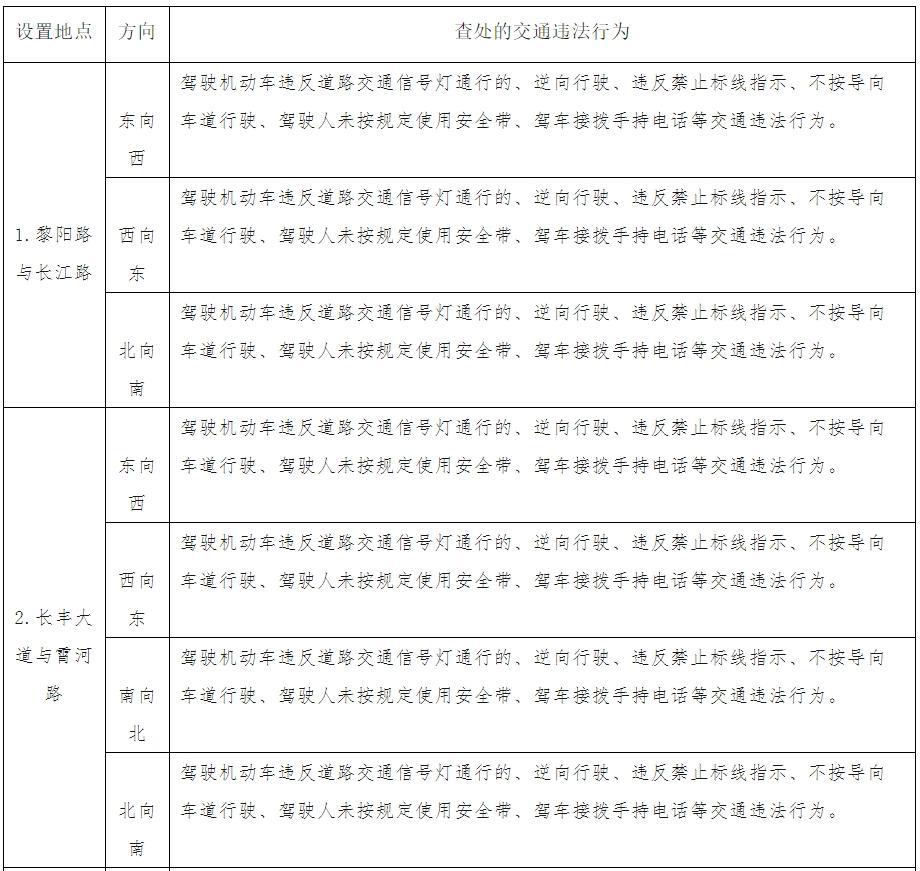

针对这些问题,《中华人民共和国行政处罚法》第四十一条对电子技术监控设备的设置、使用和程序等作出了明确规定。要求行政机关依照法律、行政法规规定利用电子技术监控设备收集、固定违法事实,确保设备符合标准、设置合理、标志明显,设置地点应当向社会公布。同时,还要求行政机关审核记录内容是否符合要求,未经审核或经审核不符合要求的,不得作为行政处罚的证据。

国务院此次发布的《指导意见》进一步强调了对电子技术监控设备使用的规范。要求县级以上地方人民政府有关部门、乡镇人民政府(街道办事处)在2024年12月底前完成执法类电子技术监控设备清理、规范工作,及时停止使用不合法、不合规、不必要的监控设备。特别指出,严禁为增加罚款收入脱离实际监管需要随意设置监控设备,坚决防止以罚增收、以罚代管、逐利罚款等行为。

专家指出,电子技术监控设备的使用应当遵守数据安全相关法律、法规的规定,完善数据安全保护制度,防止行政机关权力滥用和相对人个人隐私泄露。同时,还需要改革行政执法考核机制,避免以案件数量、处罚数量乃至罚款金额等量化指标为标准,而是应当建立更加科学、合理的考核体系。

展望未来,电子技术监控设备在行政处罚中的应用将继续发挥重要作用,但其使用必须更加规范、透明。政府部门应当在提高执法效率的同时,也要充分保障公民的合法权益,确保行政处罚的公正性和合理性。只有这样,才能真正发挥电子技术监控设备在维护社会秩序、促进法治建设中的积极作用。