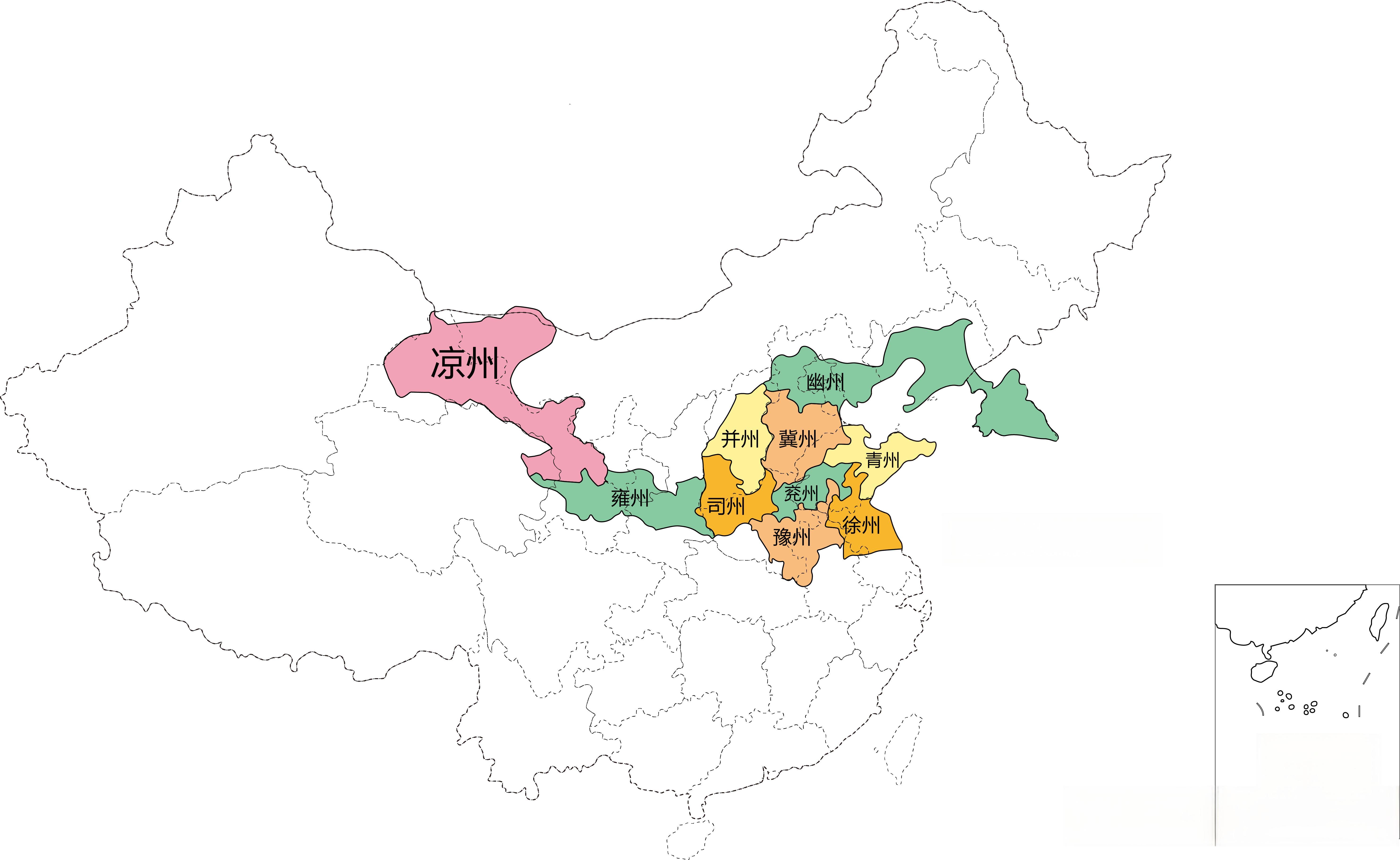

三国时期行政区划地图,当时你是哪“州”人?

发布时间:2024-09-18

三国时期,中国大地被划分为多个州,构成了当时的政治版图。这些州不仅是行政单位,更是各方势力角逐的舞台,见证了那个动荡时代的风云变幻。

曹魏占据九州之地,包括司州(司隶)、豫州、兖州等。其中,司州辖三辅、三河、弘农等七郡,是魏国的核心区域。魏国的疆域北至山西、河北及辽东,东至黄海,西至甘肃,南与蜀汉、东吴对峙。魏国共有87郡及十二州,人口约500万,国土面积约290万平方公里。

蜀汉仅占据益州一地,下辖蜀郡、犍为等十三郡。益州地理位置险要,易守难攻,成为刘备集团的立国之本。蜀汉共有22郡及一州,人口约110万,国土面积约110万平方公里。

东吴则控制荆州南部、扬州大部及交州全境。其中,扬州包括丹阳、会稽等七郡,是东吴的经济重心。东吴共有32郡及三州,人口约230万,国土面积约150万平方公里。

三国时期的行政区划在很大程度上继承了东汉的制度,保留了州、郡、县三级结构。然而,各州刺史、州牧的权力进一步扩大,成为地方的实际统治者。这种变化反映了中央集权的削弱和地方势力的崛起。

值得注意的是,三国时期出现了“虚封”、“遥领”的现象。例如,诸葛亮被封为“武乡侯”,但其封地武乡位于曹魏境内,实际上无法获得封邑的收入。这种做法体现了三国时期政治的复杂性和权谋的运用。

三国时期的行政区划对后世产生了深远影响。首先,它奠定了中国行政区划的基本框架,为后世的行政管理提供了借鉴。其次,三国时期的州郡设置考虑了地理、经济和军事等因素,体现了古人对国家治理的智慧。最后,三国时期的行政区划反映了当时的社会变迁和民族融合,为研究中国古代历史提供了重要线索。

回顾三国时期的行政区划,我们不禁感叹那个时代的波澜壮阔。每一个州都是一个舞台,上演着英雄们的传奇。而今天,当我们站在地图前,想象自己是那个时代的“州民”时,或许能更深刻地体会到历史的厚重与沧桑。