社牛?社恐?还是社交牛杂?

发布时间:2024-09-02

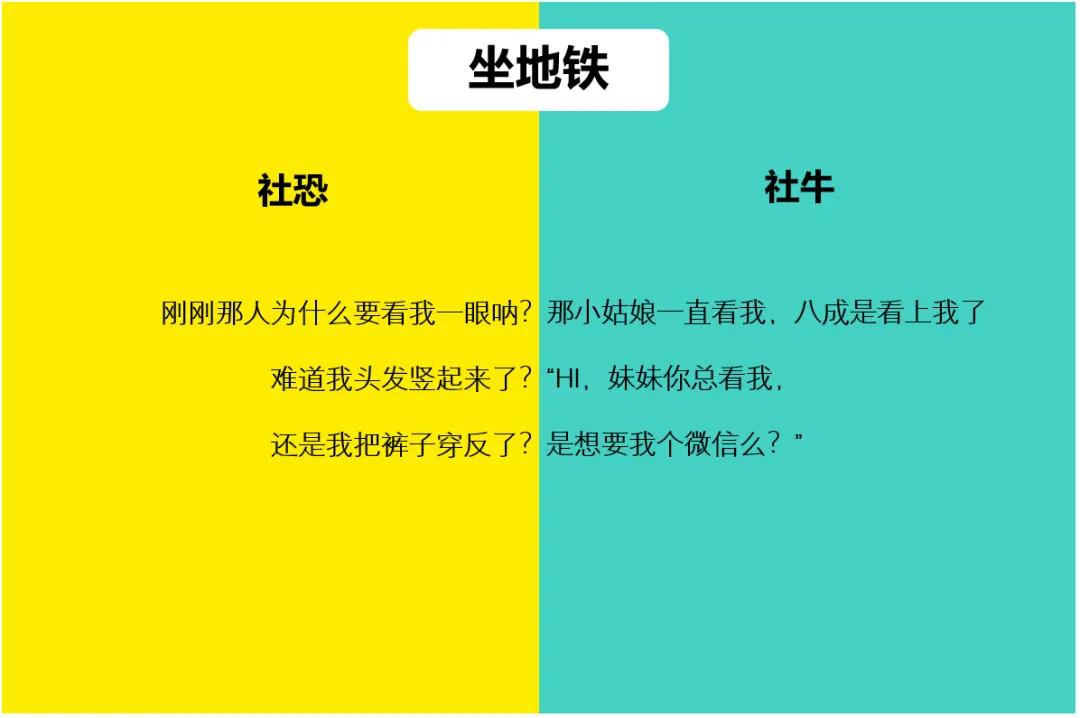

“社交牛杂症”这个词最近在网络上火了起来。它指的是一个人在不同社交场合中表现出截然不同的两种状态:在熟人面前如孙悟空般放飞自我,而在陌生人面前则像林黛玉般孤傲冷漠。这种在社恐和社牛之间来回切换的现象,引发了人们对现代社交方式的思考。

那么,为什么会出现“社交牛杂症”呢?成都市第四人民医院的心理治疗师李垚卓认为,这与个体的安全感心理密切相关。人体大脑中的镜像神经元会根据心理状态,指引我们关注外界对自己的看法和评价,并据此调整行为。在婴儿时期,由于镜像神经元尚未发育完全,我们往往以自我为中心,不会过多在意他人的看法。但随着年龄增长,我们逐渐“去自我中心化”,开始在意自己在他人眼中的形象。

在熟人面前,由于彼此熟悉,我们能够轻松自如地表达自己,甚至做出一些夸张的行为也不会感到尴尬。正如一位网友描述的那样:“在朋友面前我可以像个疯子一样大笑大叫,完全不顾形象。”这种状态让人感到放松和解压,能够做真正的自己。

然而,在陌生人面前,我们的大脑会自动开启自我保护模式,调动起以往与陌生人相处时的不愉快记忆,产生不安和抵触情绪。一位受访者表示:“每次遇到不认识的人,我都会下意识地低头看手机,避免眼神接触。”这种反应并非病态,而是大脑为了保护自己不受伤害而做出的正常反应。

“社交牛杂症”对个人生活的影响是双重的。一方面,它让我们在熟悉的环境中能够尽情展现自我,享受社交的乐趣;另一方面,它也可能导致我们在陌生环境中感到焦虑和不适,影响社交表现。但值得注意的是,这种状态并不属于医学诊断范畴,而是一种正常的人际交往反应。

面对“社交牛杂症”,我们不必过分焦虑。重要的是认识到这是一种普遍现象,学会接纳并调整自己的社交方式。可以尝试从小范围的社交活动开始,逐步扩大社交圈,增加与陌生人交流的机会。同时,也要学会在不同社交场合中灵活调整自己的状态,找到最适合自己的社交方式。

总的来说,“社交牛杂症”反映了当代年轻人在社交中的矛盾心理。它既不是纯粹的社恐,也不是完全的社牛,而是一种介于两者之间的平衡状态。在这个信息爆炸、社交频繁的时代,我们更应该学会倾听内心的声音,找到属于自己的社交节奏。无论是社恐、社牛还是社杂,只要不影响正常生活,舒适就是终极奥义。