教育界震撼!中国小学教材封面选择争议,涉及国家认同与文化自信

发布时间:2024-09-18

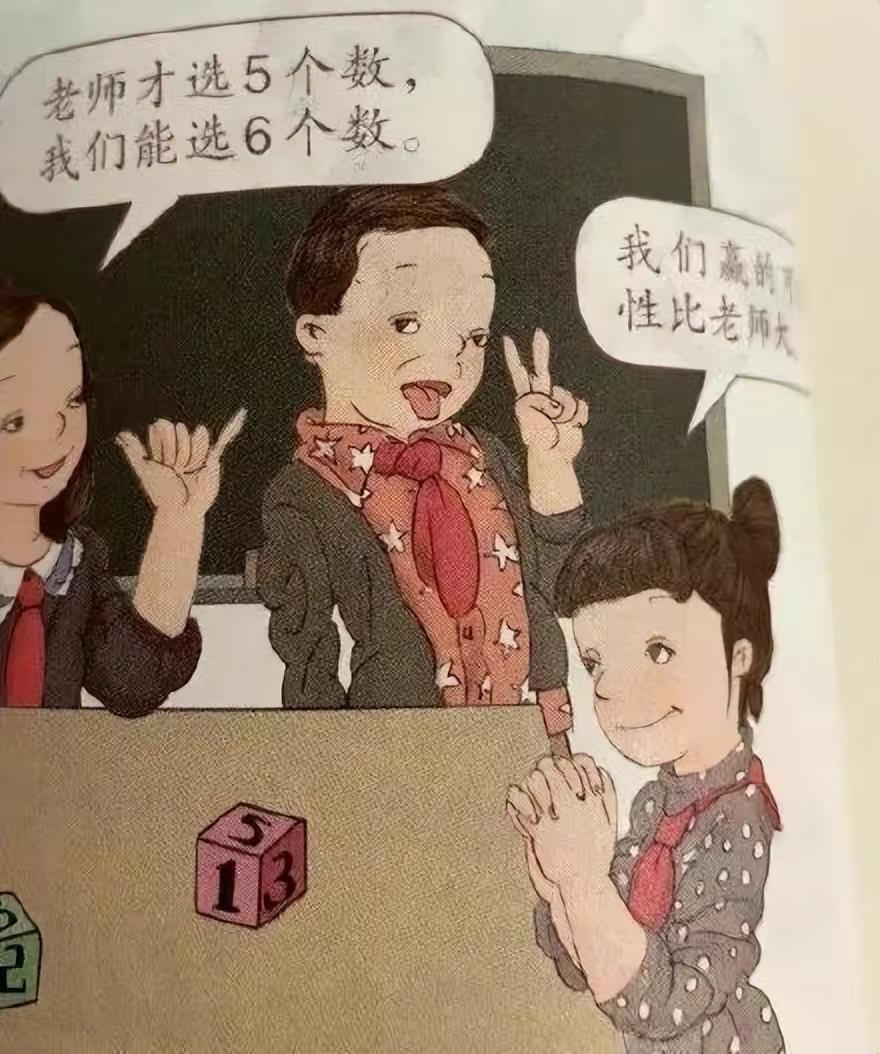

近日,人教版小学数学教材的插图引发广泛争议,不仅因为其“丑陋”的画风,更因其背后可能存在的价值观导向问题。这一事件不仅震动了教育界,更引发了全社会对教材质量的深刻反思。

争议的核心在于,这套已使用近10年的教材插图被指存在诸多问题:人物形象怪异、审美倒退,甚至涉嫌价值观误导。有网友指出,插图中出现了疑似星条旗服饰、露骨描绘隐私器官等内容,引发了家长和社会各界的强烈不满。

这一事件折射出的,是教育与文化认同的深层矛盾。教材作为传递知识、塑造价值观的重要载体,其内容和形式都承载着重要的教育意义。正如一位网友所言:“美学教育在潜移默化中形成,从网上的插画内容看,不单是眼距过宽、吐舌头等让人不适,还出现露骨描绘隐私器官等内容,这是更让家长担忧的。”

事实上,教材插图的重要性远超我们的想象。它不仅是知识的可视化呈现,更是学生审美培养的重要途径。优质的插图能够激发学生的想象力,培养审美情趣,而劣质或不当的插图则可能产生相反的效果。正如一位教育专家所言:“中小学教材是孩子成长期使用最多的产品,其内容、设计、版式、装帧、印制都应该体现时代品质和水准。”

回顾中国教材插图的历史,我们可以看到明显的时代变迁。从早期的水墨风格,到后来的卡通形象,再到如今引发争议的“怪异”画风,每一次变化都反映了当时的社会审美和教育理念。然而,这种变化是否真正符合教育需求和学生发展,值得我们深思。

此次事件也暴露出教材编写和审查机制中存在的问题。尽管有严格的审定流程,但为何问题插图能够长期存在?这反映出在教材编写过程中,可能忽视了公众尤其是学生和家长的意见。正如教育专家熊丙奇所建议的:“应该建立开放的编写机制,将公众意见与专业意见有机结合起来,这也有利于教材编写的创新。”

面对这一事件,教育部迅速做出反应,要求立即整改,并对全国中小学教材进行全面排查。人教社也公开道歉,承诺将重新绘制教材插图。这一态度值得肯定,但更重要的是,如何建立长效机制,确保教材质量,避免类似事件再次发生。

此次争议给我们带来的启示是,教材编写不应是封闭的、精英化的过程,而应该是一个开放的、多方参与的过程。除了专业编写者和审定专家,还应该充分听取教师、学生和家长的意见。同时,教材内容和形式的更新也应与时俱进,既要体现时代特色,又要符合教育规律。

教育无小事,教材更是大事。我们期待,通过这次事件的反思和整改,能够推动中国教材质量的整体提升,为学生的健康成长提供更好的教育资源。