明朝百万皇族是怎么形成的,分析明朝宗室制度形成和特点

发布时间:2024-09-16

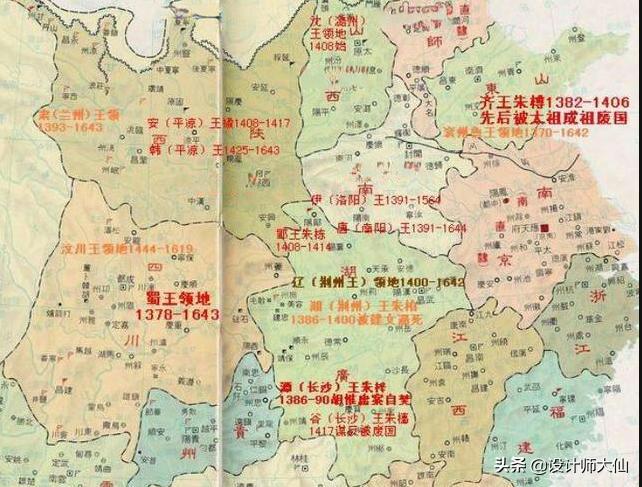

明朝的宗室制度是中国历史上最为庞大和复杂的皇族体系之一。这一制度的形成源于明太祖朱元璋对前朝治乱兴衰的反思,他认为宋朝和元朝的灭亡与“主弱臣强”、朝廷缺乏宗室藩屏有关。因此,朱元璋在建国之初便开始大规模分封诸皇子为亲王,并制定了一系列严格的封藩制度。

明朝宗室制度的核心内容包括:首先,宗室成员享有极高的政治地位和经济待遇。亲王享有仅次于皇帝的特权,其府第、服饰和军骑都仅次于天子。其次,宗室爵位实行世袭罔替,即长子继承亲王爵位,其余诸子依次降等继承。再次,宗室成员享有免税特权,甚至可以在地方收税、鱼课、盐店等。最后,宗室成员不必从事任何职业,所有消费都由国家承担。

这种制度在初期确实起到了巩固皇权、屏藩中央的作用。然而,随着时间推移,宗室制度的弊端逐渐显现。最突出的问题是宗室人口的爆炸式增长。据史料记载,明朝末年朱元璋的子孙已繁衍至100万人之多。这种人口激增源于宗室成员为了获得更多封爵和俸禄而展开的激烈生殖竞赛。

庞大的宗室人口给明朝财政带来了沉重负担。宗室成员虽然被架空了权力,但仍然享有丰厚的俸禄和各种赏赐。例如,亲王每年可获得米一万石,郡王两千石,镇国将军一千石等。这种巨额支出最终导致明朝财政不堪重负。

更严重的是,宗室制度导致了严重的社会矛盾。一方面,宗室成员仗着特权欺压百姓,豪夺土地,造成民众对宗室的仇恨。另一方面,朝廷为了供养庞大的宗室群体,不得不加重赋税,使得百姓生活更加困苦,为农民起义埋下了隐患。

明朝末年,气候变迁导致粮食减产,百姓生活更加艰难,而皇族们却依旧过着奢靡的生活。这种巨大的反差加剧了社会矛盾,最终导致了明朝的灭亡。在明末的农民起义中,起义军往往会斩杀宗室,无论是否无辜,只要是姓朱的皇族成员都会遭到诛杀。

明朝宗室制度的形成和特点反映了中国古代皇权至上的思想,以及通过分封宗室来巩固统治的传统。然而,这一制度最终因过度膨胀而走向了它的反面,成为压垮明朝的重要原因之一。这一历史教训值得后人深思。