《洗兵马》赏析:杜甫笔下的盛世期盼与忧国忧民

发布时间:2024-09-02

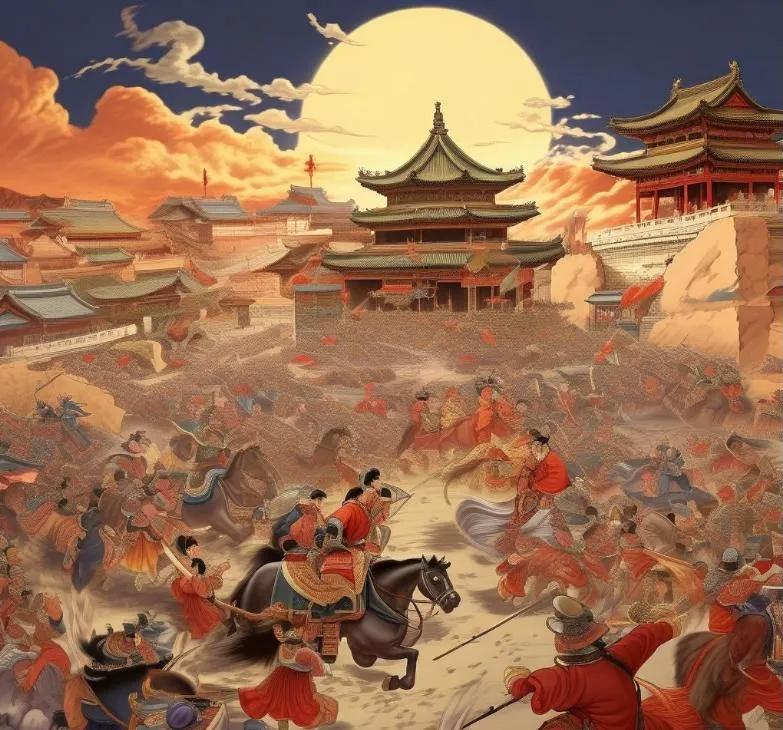

杜甫的《洗兵马》是一首充满矛盾与张力的诗歌。在这首诗中,我们看到了一个满怀希望却又不失清醒的诗人形象,他既歌颂着国家的中兴,又忧虑着现实的种种问题。这种复杂的情感和深刻的思考,使得《洗兵马》成为了杜甫诗歌中的一颗明珠,也为我们提供了一个独特的视角来理解这位“诗圣”的内心世界。

《洗兵马》创作于唐肃宗乾元二年(759年)二月,当时杜甫在洛阳。安史之乱爆发后,杜甫几经奔波,往来于鄜州、长安、凤翔间。至德二载(757年)九月,唐朝官军收复长安,十月杜甫携家随肃宗返回长安,仍任左拾遗。乾元元年(758年)六月,杜甫贬为华州司功参军,次年春至洛阳。这段时间两京相继克复,平叛捷报频传,杜甫认为国家中兴有望,因此创作了这首充满希望的诗歌。

然而,这首诗并非单纯的歌功颂德之作。它采用了华丽严整、兼有古近体之长的“四杰体”,词藻富赡,对偶工整,用典精切,气势雄浑阔大。这种艺术形式的选择,既体现了杜甫对国家中兴的喜悦之情,又暗示了他对现实的深刻思考。

诗的开头就以“中兴诸将收山东,捷书夜报清昼同”这样气势磅礴的句子,展现了国家中兴的希望。但紧接着,“河广传闻一苇过,胡危命在破竹中”又透露出对战争的忧虑。这种矛盾的情感贯穿全诗,使得《洗兵马》成为了一首既歌颂胜利又反思现实的作品。

在对“中兴诸将”的赞美中,杜甫不仅表达了对国家中兴的期盼,也流露出对良将的渴望。“成王功大心转小,郭相谋深古来少”这样的句子,既是对李豫、郭子仪等人的赞扬,也是对朝廷用人之道的期待。同时,“攀龙附凤势莫当,天下尽化为侯王”这样的批评,又显示了杜甫对现实政治的清醒认识。

更值得注意的是,杜甫在歌颂胜利的同时,不忘关心民生。“田家望望惜雨干,布谷处处催春种”这样的句子,体现了他对农民生活的关注。“淇上健儿归莫懒,城南思妇愁多梦”则反映了他对战争给普通百姓带来的苦难的同情。

诗的结尾,“安得壮士挽天河,尽洗甲兵长不用”这样的句子,更是将杜甫的矛盾情感推向了高潮。一方面,他渴望国家长治久安,另一方面,他又深知战争的残酷和对民生的破坏。这种矛盾的情感,正是杜甫“忧国忧民”情怀的集中体现。

总的来说,《洗兵马》是一首既歌颂胜利又反思现实的诗歌。它展现了杜甫作为一个诗人对国家命运的深切关怀,以及他对现实问题的深刻洞察。通过这首诗,我们不仅看到了一个充满希望的杜甫,也看到了一个清醒而忧虑的杜甫。正是这种矛盾与张力,使得《洗兵马》成为了杜甫诗歌中的一篇力作,也为我们理解杜甫的诗歌艺术和思想提供了独特的视角。