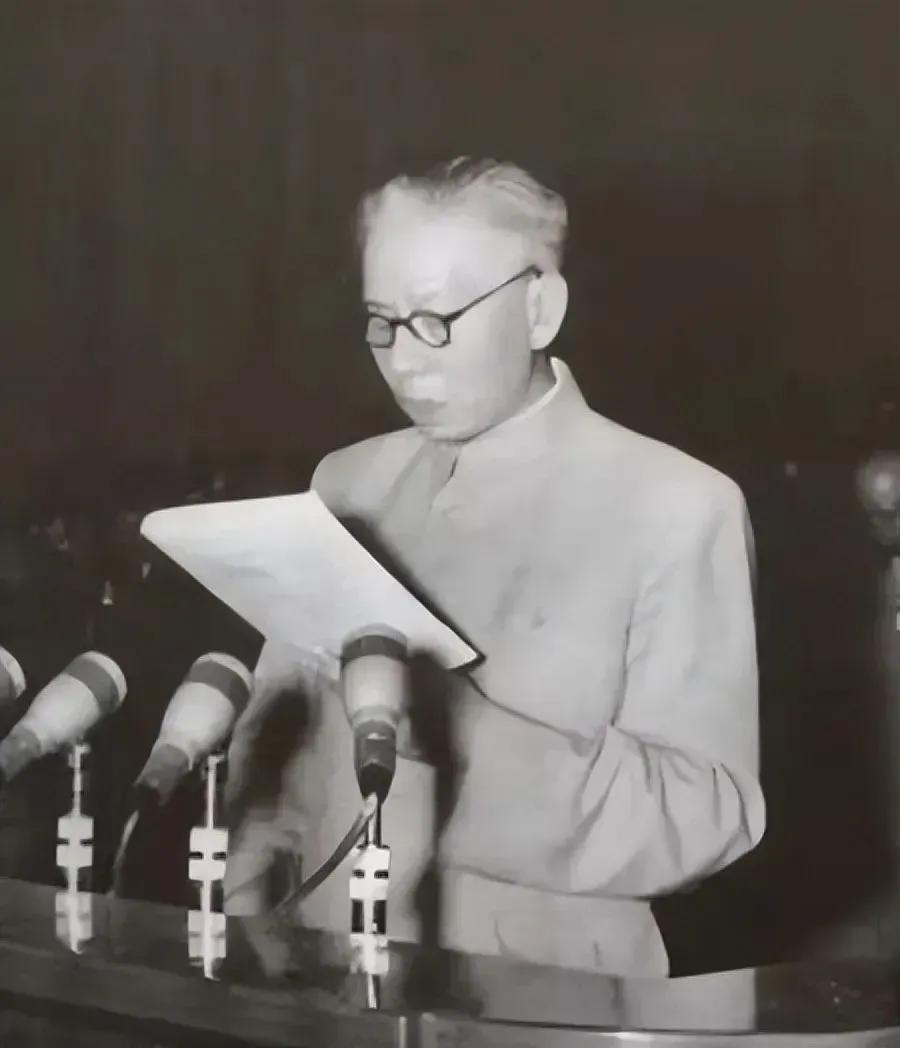

刘少奇最后一次见毛主席,提出了两个要求,毛主席没有表态

发布时间:2024-09-18

1967年1月13日晚,毛主席派机要秘书徐业夫前往刘少奇的住处,接他去人民大会堂会谈。

这是他们最后一次见面,刘少奇向毛主席提出了两个要求,但毛主席没有明确表态,只建议他多读几本书,并在会谈结束时叮嘱他要加强学习、保重身体。

当时,刘少奇夫妇刚刚经历了女儿刘平平出车祸的骗局,他清醒地意识到即将来临的政治运动充满了血雨腥风。

4个月后,中央成立了专案组,对刘少奇夫妇进行隔离审查。

2年后,饱受折磨的刘少奇在河南去世。

刘少奇和毛主席的最后一次见面提了什么要求?他蒙冤的背后原因是什么?

2009年,刘少奇长女刘爱琴撰写的《我的父亲刘少奇》出版,书中回忆了刘少奇最后一次见毛主席的经过。

刘少奇曾是毛主席最亲密的战友之一,在第一次庐山会议前当选为国家主席。

他作为一位善于实践、敢于创新的领导者,原本深受毛主席的信任。

刘少奇主政时期,我国正在遭遇一场前所未有的经济困难。“大跃进”的初衷虽好,但在执行过程中因过于激进,对国民经济造成了不可逆转的损害。

而外部环境更是险象环生,由于中苏之间在意识形态上出现了分歧,不可避免地产生了冲突与摩擦。

除此之外,在危机四伏之际,还展开了一场轰轰烈烈的“四清”运动。

这场运动的初衷是为了教育干部,纠正经济管理中的一些错误,但在错误思想的指导下,无端地扩大了运动范围,致使大批干部和群众受了错误的批判。

以刘少奇、周总理为代表的一线领导干部,对“大跃进”和“四清”运动,提出了不同的看法,认为应该坚持实事求是的方针,这样才能尽最大限度挽回损失。

很显然这种思想与毛主席提倡的观点相违背,这也为刘少奇后来的遭遇埋下了伏笔。

其实,早在文革前夕,毛主席和刘少奇在工作上已经产生了分歧,尤其是在经济方针上的分歧尤为严重。

最突出的就是三年困难时期,两位伟人之间的意见分歧愈演愈烈,矛盾在“七千人大会”上爆发。

刘少奇在大会上做报告时,一针见血地点出了经济陷入困局的原因,说白了就是“三分天灾,七分人祸”。

刘少奇指出的问题非常尖锐,他从实际出发,本着实事求是的态度,希望可以积极调整经济方针。

但毛主席听完刘少奇的工作报告后,却大为不悦,这也是两人产生分歧的开端。

后来,刘少奇又提出在农业生产中实行“包产到户”的想法,但没有得到毛主席的赞同。

在解决经济困难问题时,毛主席和刘少奇的看法经常相左,这导致毛主席多次在会议上点名批评刘少奇。

此外,刘少奇在对待各种“运动”时,主张从基层抓起,但毛主席却将着眼点放在了“修正主义”。

类似的情况还有很多,在林彪等人的推波助澜下,毛主席对刘少奇的意见逐渐加深,即使刘少奇曾多次检讨,依然无法阻止一场声势浩大的运动发生。

1967年,毛主席和刘少奇在人民大会堂进行了最后一次会谈。

刘少奇当时向毛主席提出了两个要求:

第一个要求:

希望毛主席能准许自己辞去所有职务,回到农村以种地为生;

第二个要求:

为了国家发展和社会安定,尽早结束“文革”。

毛主席听完刘少奇的要求后,并没有做出任何表态,只是让刘少奇多读书、多学习、多保重身体。