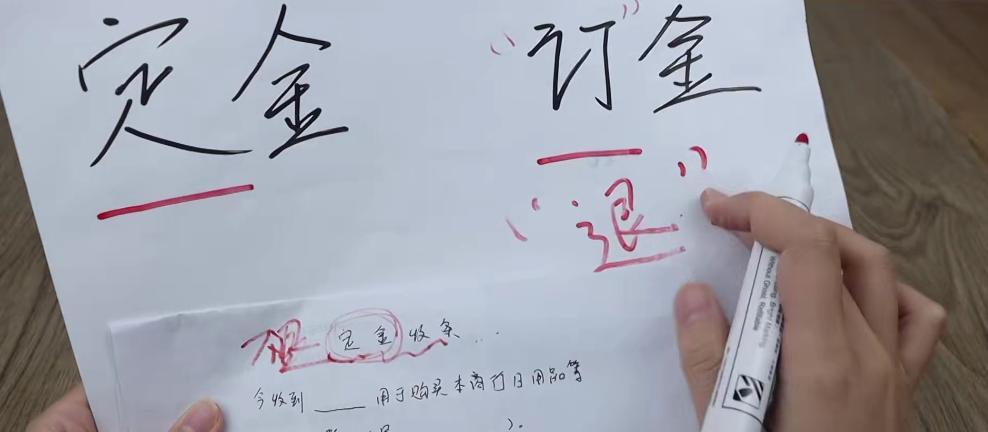

“定金”与“订金”区别大了,很多人买东西都被坑,钱都要不回来

发布时间:2024-09-18

“定金”和“订金”,虽然只有一字之差,但在法律上却有着天壤之别。 很多人因为混淆这两个概念,在消费过程中吃了大亏,甚至钱都要不回来。那么,这两个看似相似的词汇究竟有何区别?我们又该如何正确使用它们来保护自己的权益呢?

首先,从法律性质来看,“定金”是一个正式的法律概念,具有担保合同履行的性质。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十七条的规定:“债务人履行债务的,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。”这意味着, 一旦支付了定金,如果买方违约,就无权要求返还定金;如果卖方违约,则需要双倍返还定金。

相比之下,“订金”并非一个法律概念,而是一个习惯用语,仅具有预付款性质。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条指出:“出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的,如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同,应当按照法律关于定金的规定处理;因不可归责于当事人双方的事由,导致商品房买卖合同未能订立的,出卖人应当将定金返还买受人。”这说明订金在交易成功时充当货款,在交易失败时应全额返还,收受订金的一方即使违约,也只需原额返还,无需承担额外的违约责任。

在实际生活中,很多人因为不了解这两个概念的区别而蒙受损失。例如,浙江的杜某在购买房产时,因父亲突发疾病需要取消购房计划,却发现之前支付的“定金”无法退还。她原本以为自己支付的是可以退还的“订金”,结果却因为合同中写明的是“定金”而无法拿回这笔钱。

为了避免类似情况的发生,我们在日常消费中应该注意以下几点:

-

在支付任何款项前,一定要仔细阅读合同条款,明确写明的是“定金”还是“订金”。

-

如果对交易情况不够了解,或者存在不确定性,尽量选择使用“订金”而非“定金”。

-

保留好所有与交易相关的书面证据,包括合同、收据等,以便在发生纠纷时维护自己的权益。

-

在签订合同时,如果商家做出了口头承诺,一定要将其写入合同,形成书面证据。

-

如果对合同条款有疑问,可以咨询专业的法律人士,确保自己充分理解合同内容。

总的来说,“定金”和“订金”的本质区别在于:定金具有法律效力和担保性质,一旦支付就难以收回;而订金则没有法律效力,可以自由约定,即使违约也只需原额返还。正确理解和使用这两个概念,不仅能够帮助我们在日常消费中避免经济损失,还能提高我们的法律意识和自我保护能力。在未来的消费过程中,让我们都做一个明智的消费者,学会用法律武器保护自己的合法权益。