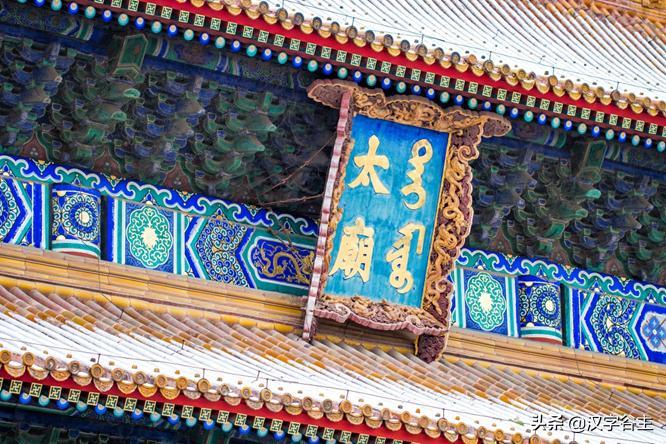

走进太庙,看些什么?怎么看?探寻其中的人文历史、博物知识

发布时间:2024-09-18

北京太庙,始建于明永乐十八年(1420年),是明清两代皇帝祭祀祖先的家庙。这座占地二百余亩的建筑群,不仅是世界上现存规模最大、保存最完整的古代宫殿式建筑群,更是中国传统文化的重要载体。

太庙的建筑布局独具匠心。整个建筑群以三大殿为核心,前殿、中殿和后殿依次排列在中轴线上。前殿,又称享殿,是皇帝举行祭祖典礼的场所。该殿重檐庑殿顶,面阔十一间,进深六间,梁枋彩绘为旋子彩画,屋顶覆黄琉璃瓦。大殿檐角的蹲兽数量达到九只,仅比紫禁城太和殿少一个,彰显其崇高地位。

中殿,又称寝殿,供奉历代帝后神龛牌位。后殿,又名祧庙,供奉清朝立国前被追封的帝后牌位。这三座大殿通过精心设计的月台和石阶相连,形成一个完整的祭祀空间。

太庙的建筑不仅体现了皇家的尊严和权威,更蕴含着深刻的文化内涵。例如,太庙的内外两重围墙,其尺寸比例与紫禁城三大殿相同,均采用象征帝王之居的9:5比例。这种设计巧妙地将太庙与紫禁城联系起来,体现了“天人合一”的哲学思想。

太庙的祭祀仪式同样庄严肃穆。明清时期,太庙祭祖有着严格的规制和礼法,主要包括祫祭和时享两种形式。祫祭是集合皇帝远近祖先的神主牌位于太庙合祭,一般于每年岁末举行。时享则分别于春季的清明、夏季的端午、秋季的中元、冬季的冬至举行。

以祫祭为例,正祭于午时开始,各宗庙帝后的神位将被迎接到太祖庙内。皇帝入殿就位,分献官及百官就位,礼乐官指挥敲钟奏乐,乐舞生高唱祭祀之曲并伴之以舞。皇帝率百官行三跪九拜大礼,代表天下百姓表达对先祖神灵的敬意,为国之未来、天下苍生祈福许愿。

这些繁琐而庄重的仪式,充分体现了中国传统文化中的“孝道”思想。古人认为,祖先虽然去世,但其灵魂仍然存在,需要子孙后代的供奉和祭祀。通过这些仪式,皇帝不仅表达了对祖先的尊敬和怀念,更借此强化了皇权的合法性,维系了国家的稳定。

太庙的存在,不仅是一座建筑,更是一部立体的历史教科书。它记录了中国古代的建筑艺术、礼仪制度,以及“敬天法祖”的传统思想。今天,当我们走进太庙,仿佛能听到悠扬的皇家礼乐,看到庄严肃穆的祭祀场面。这些建筑和仪式,让我们得以一窥中国传统文化的精髓,感受中华民族的文化自信和自豪。

在新时代,太庙作为北京市劳动人民文化宫,继续发挥着重要的文化传承作用。它不仅是一座古老的建筑,更是连接过去与现在的文化桥梁,让我们在现代化的进程中,不忘历史,不忘传统,继续传承和发扬中华文化的优秀基因。