陈掖贤:赵一曼亲生儿子,建国后备受照顾,为何53岁还选择自杀?

发布时间:2024-09-19

陈掖贤,一个承载着特殊使命的名字。 作为抗日女英雄赵一曼的儿子,他的一生注定不平凡。然而,正是这份特殊的身份,让他在光环与阴影中挣扎,最终以悲剧收场。

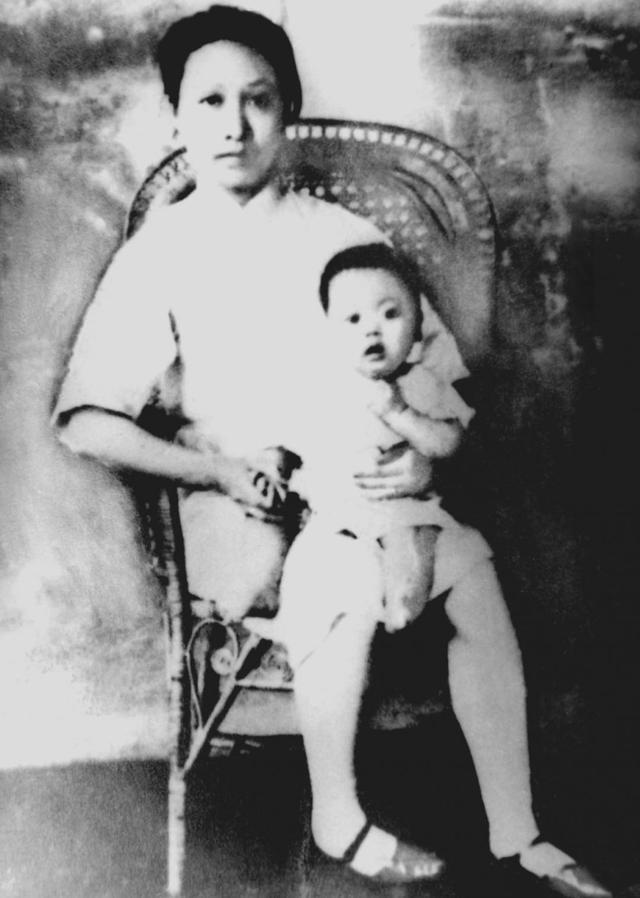

1929年1月21日,陈掖贤出生在湖北宜昌。 他的母亲赵一曼,原名李坤泰,是一位坚定的革命者。 为了革命事业,赵一曼不得不将年幼的儿子寄养在丈夫的哥哥陈岳云家中。 从此,陈掖贤开始了长达20多年的寻母之路。

在伯父家的生活,让陈掖贤感受到了寄人篱下的辛酸。虽然得到了一定的关怀,但他内心深处始终有一种强烈的自卑感。这种落差感伴随着他大半生,影响了他的性格和生活习惯。 他不讲卫生,不爱洗澡,甚至自己的衣服、床单被罩也不洗。 这种看似微不足道的生活细节,却折射出他内心的孤独和无助。

1950年,陈掖贤考入中国人民大学外交系。1954年毕业后,他成为北京工业学校的一名教师,讲授《马克思主义哲学原理》。在这个看似光鲜的职业背后,陈掖贤却面临着巨大的心理压力。作为革命烈士的后代,他不仅要承担起传承革命精神的重任,还要面对社会的高期望。

1960年秋天,正值国家经济困难时期。 一次与父亲共进晚餐的经历,让陈掖贤的思想发生了巨大波动。他认为“党没有和人民群众一起渡过难关”,而自己也享受了“特权”。这种认知上的冲突,让他陷入了深深的自我怀疑和痛苦之中。

1982年8月15日, 53岁的陈掖贤选择了自杀。 这一悲剧性的结局,引发了社会各界的广泛关注和讨论。有人认为,他是因无法承受家庭和工作的双重压力而选择轻生;也有人猜测,他可能患上了精神疾病。但无论如何,陈掖贤的死都折射出了一个更深层次的问题:如何更好地关注和帮助特殊群体,避免类似悲剧再次发生。

陈掖贤的故事,让我们看到了红色后代面临的独特挑战。他们既要继承光荣传统,又要寻找自我价值;既要面对社会的高期望,又要承受内心的孤独和压力。在这个过程中,他们很容易陷入身份认同的困境,甚至失去自我。

今天,当我们回顾陈掖贤的一生时,更应该思考如何为特殊群体创造一个更加包容、理解的社会环境。只有这样,才能避免更多的“陈掖贤”在光环与阴影中挣扎,最终走向悲剧的结局。