核动力还是常规:中国潜艇应该向何处去

发布时间:2024-09-18

随着中国的055型驱逐舰逐渐入役,美国也重新回归大国竞争的轨道,推出了DDGX,似乎掀起了21世纪海军竞赛的新篇章。

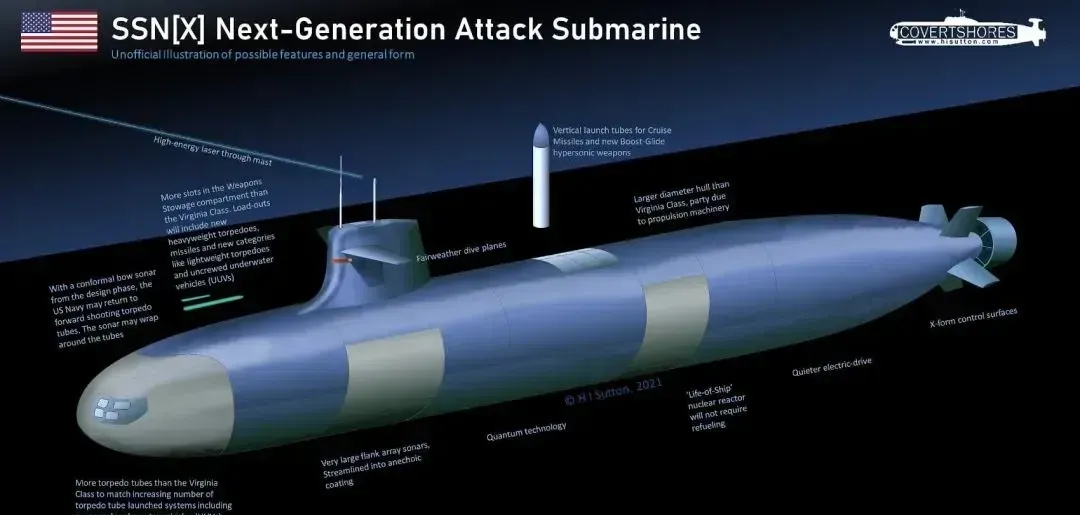

与此同时,美国近期推出的SSNX在某种程度上可视为"海狼2.0",其发展路径不再是"弗吉尼亚"级的低成本、多用途设计,而是直指海权争夺的主题。

那么,中国是否该专注于核潜艇的发展,还是采取核常并举的战略呢?

美国的潜艇早已实现全核化,英国和法国的潜艇同样如此。

而苏联在历史上则是秉承核常并举的策略,但在重核轻常的背景下,常规潜艇的使用主要集中在封闭的波罗的海和黑海,以出口为主,并没有必要过于重视。

历史上,中国也曾经是核常并举,但因国力和技术原因,倾向于重常轻核。

目前中国的国力已经取得了显著发展,2021年的名义GDP增量甚至超过了印度当年的名义GDP存量,未来的发展是否应以全核化为目标呢?

美国的全核潜艇早已成为世界各国的羡慕对象,中国潜艇是否也应迈向全核化的道路?

核潜艇的优势不可小觑:其可无限潜航且隐蔽性极佳,可以长时间高速潜航。

但它的缺陷同样显而易见:建设成本高,运作开支巨大,艇员训练标准高,驻泊基地要求高,且退役后拆解难度大。

常规潜艇的优缺点则与此相反。

核潜艇能够携带更多武器的说法其实是个"鸡同鸭比"的问题。

典型的核潜艇相比常规潜艇尺寸大得多,自然能够携带更多的武器。

若将法国的"梭鱼"级(5300吨,核动力)与德国的216级(4000吨,常规动力)进行比较,前者可携带20枚武器(鱼雷、导弹及水雷混合),后者为18枚,因吨位差异,实际上二者相差无几。

德国的216级代表了常规潜艇的顶尖水平。

中国潜艇的发展方向,首先要看其目标是什么。

中国是一个陆海复合的大国,陆权与海权并重。

虽然中国的陆地边界依旧有潜在风险,但相对平稳,特别是中俄与中蒙边界均无安全顾虑。

中亚边界面临更多反恐压力而非军事入侵的威胁,而中巴、中尼以及中缅等边界涉及的基本都是非军事性威胁。

中越边界已划定,越南也认识到不惹“中国”这一原则,因此在可预见的未来不会有大的问题。

唯独中印边界仍是个棘手问题,但边境摩擦与军事入侵本质上是有差别的。

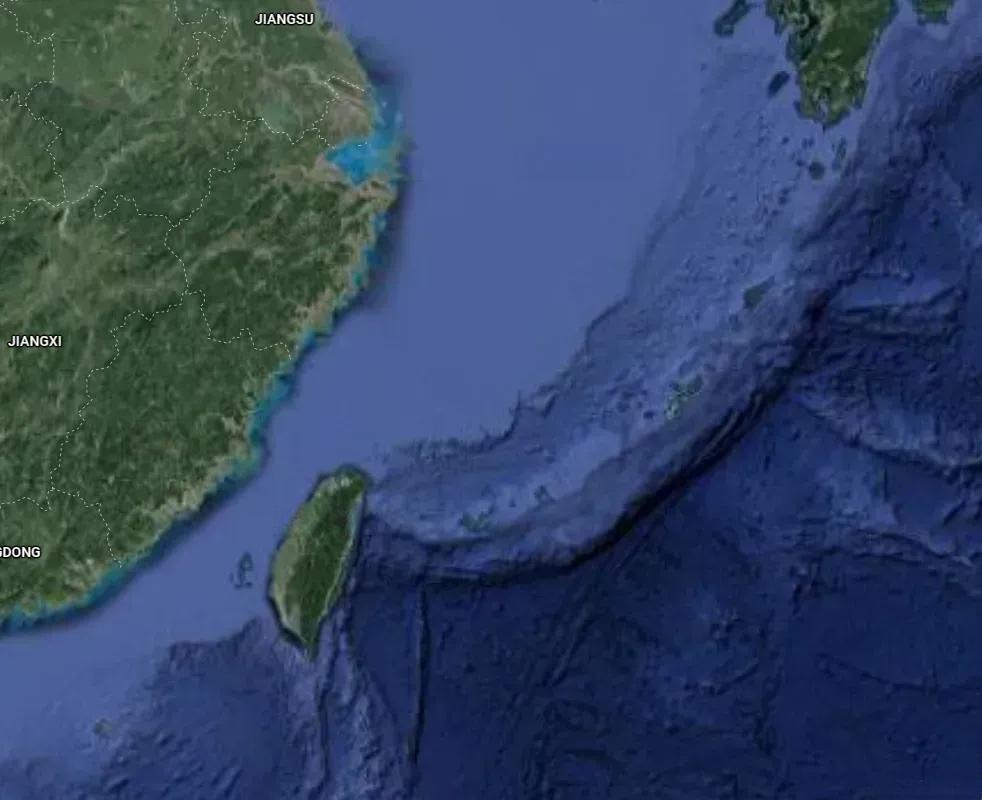

然而,海上局势却截然不同。

台海局势火山似的紧张,一旦台独走出决定性一步,战争便可能随时爆发。

这将首先是海空战争的型态,台湾的空海军已被压制,而美国的空海军在台海的作用也越来越微弱。

陆战队跳岛的战法仿佛在承认"敌强我弱"的事实,而陆军上岛的协防更是个不确定的任务。

杜特尔特之后,菲律宾的政局不确定性加大。

尽管他未必亲华,但与美国的疏远也显然出于政治考量,且受到国内亲美势力抵制。

虽然菲律宾可能难以迅速倒向亲美阵营,但美军撤出克拉克和苏比克并非只是因火山爆发,更是因为长期驻扎的困难。

然而,美菲军事条约依然存在,美军重返菲律宾的可能性仍在。

对于中国而言,尽管美军登陆的风险极低,但在海空助战统一战争的可能性却几乎不容忽视。

通过陆地基地发射中程导弹干扰东海沿海也是有相当概率的事件。

南海局势与菲律宾有关,但又不完全相同。

根据兰德的评估,南海是中国的薄弱环节,美国可以通过南海的行动来牵制中国在台海的举动,这实际上也体现为海空战争的复杂性。

在东海与黄海,日本在台海战争中的态度模糊,一方面不断加强叫嚣,另一方面深知自身的海军力量不足,无法真正挑战中国。

因此,日本的战略意在将美国引入更深层的冲突,但美国是否会接受这份邀请,取决于中国的海空武力。

强大的中国海军是美国最强有力的威慑手段,而潜艇则是其中至关重要的组成部分。

海空战可能由台海引发,但战场的范围极有可能超越台海、南海,甚至延伸至西太平洋,或南太平洋与北印度洋。

最佳的防御措施就是主动进攻,唯有将战火引向敌占区并调动敌军,才能最终掌握主动权。

中国的海上运输线游走于七大洋,若无法掌控这些海域,至少需将美国的远程海上封锁线推远,以尽量延长封锁线,从而增加美国海军的负担并创造出奇袭的机会。

然而,中国缺乏海外基地,其空中力量难以投送至台海及南海的远方,也难以跨越中立国投送至印度洋。

中国的舰队在远洋作战中不依托基地的困难行之更是显而易见,而尚处发展初期的航母舰队更是不宜单打独斗。

处于这样的情况下,核潜艇的独特重要性愈加显著。

核潜艇的远洋独立作战能力让其几乎成为中国海军唯一能够不受限制、不依赖海岸基地进入远洋的舰种。

它们不仅可以进入开放海域,甚至有能力逼近敌方基地进行反潜打击。

固然,封堵敌方海域是较为主动的反潜策略,但想要封堵也并不简单。

中国潜艇以本土为基地,第一岛链内存在空中与水面支持,想要封堵行动并非易事。

进入第一岛链,情况更复杂,尽管冲绳岛链是建立SOSUS的理想位置,GIUK缺口早已被SOSUS密布。

苏联潜艇不得不进入北大西洋。

冲绳岛仅为西太平洋的近便门户,而南海的巴士海峡则是另一重要入口,实际水深更为有利。

菲律宾与印尼的海峡结构复杂,在苏禄海、爪哇海及其他海域里,反潜兵力的调动将消耗大量资源。

至于马六甲海峡,由于狭窄和繁忙,并不适宜潜艇通行。

进入开放大洋,核潜艇则如鱼得水。

核潜艇的攻击力强,既是最优秀的反潜平台,也是对付航母的强大力量,可以轻松击毁大多数军舰或商船。

核潜艇还可搭载巡航导弹,未来可能装备高超音速导弹,可以从意想不到的方向发射,形成不成比例的打击力量。

此外,核潜艇在侦察和电子战方面也具备显著优势,成为远程部署特种部队的理想平台。

在太平洋和印度洋上,单一的美国舰船成为核潜艇偷袭的优质目标。

综上所述,加强对先进核潜艇的发展是当今中国海军的重中之重,尤其是在航母与驱逐舰建设逐渐迈向正轨的当下,应加速核潜艇的发展进程。

美国海军正在追求SSNX,而中国海军对于SSNX的需求更加迫切,意即是高速、静音、武器携带量大的核潜艇,而不仅仅是解决有无的问题。

至少,在设计上应对标俄罗斯的"亚森"级,并具备“弗吉尼亚”级VPM的多用途发射能力。

然而,中国潜艇不仅承担拦截与打击敌潜艇的任务,防止被他国封堵中国的门也同样重要。

核潜艇虽可执行这些任务,但并非成本效益最高的选择。

中国的"门"是分段式的。

台海附近的门是冲绳岛链和巴士海峡。

至于菲律宾群岛,这里面则划分出三道防线,一道位于巴拉望群岛,一道在苏禄群岛,第三道在桑义赫群岛。

而印尼群岛则分为两道门,分别是面向南海的廖内群岛及印尼的巽他海峡和龙目海峡。

这些防线不过是粗略划分。

冲绳到巴士海峡是中国的海防核心

菲律宾群岛地形复杂

印度尼西亚的巽他海峡和龙目海峡是重要出入口

冲绳群岛与巴士海峡与中国大陆的距离大约在七八百公里之内,处于中国海空力量的有效保护之中,同时这些区域的水深也适合常规潜艇的发展。

如果菲律宾倾向美国,那么苏禄群岛和桑义赫群岛这两道门将难以防守,这里实际上属于菲律宾的内海,而巴拉望的距离也未超过1500公里,仍然适合常规潜艇的作战。

与核潜艇相比,常规潜艇的航渡速度要低得多。

核潜艇轻松可达到20节,常规潜艇则只有4节,抵达战位的时间大大延长。

值得注意的是,常规潜艇在远程航渡时需要上浮换气,也只能在友好的海域(至少是非敌对海域)进行远航。

虽然常规潜艇可以进行反潜作战,但其较低的持续潜航速度注定其不适合在大洋中追逐核潜艇,因此更应采取守株待兔的战略。

然而,水面舰艇和商船则有着不同的性质,常规潜艇不仅可以用鱼雷,还能在其外引导下使用远程导弹进行攻击,显著增强海域控制能力。

阻止敌对舰船进入、袭击巡逻编队、拦截敌对地区的海上运输,这都是中国控制第一岛链的重要使命。

正由于美国海军陆战队强调跳岛游击,隐蔽侦查、陆攻火力的打击、乃至特种部队的投送,这些都是第一岛链作战的重要环节。

虽然核潜艇能够持续潜航,而常规潜艇则需要定期上浮进行维护,但在战争时期,两者从出击到返港的时间基本相当,通常都在90天左右。

更长出航时间的限制来源于艇员的生理承受能力,而潜艇中的弹药在消耗后仍需回到基地补给。

因此,如果在战区外航行90天却无法耗尽弹药,那其实就不算真正的战争时期。

核潜艇由于吨位较大,能够承载更多弹药。

然而,核常潜艇的造价差异显著。

澳大利亚的媒体曾报道称,2016年潜艇竞标时,德国的216级潜艇报价仅为法国核"梭鱼"级的1/3(因后一者的常规"短鳍梭鱼"与核"梭鱼"造价相差不大,所以法国几乎只造核动力用途的潜艇)。

同等的投资,常规潜艇可以以3比1的比例建造。

以冲绳群岛、巴士海峡及巴拉望群岛的典型作战距离为例,假设航程为1000海里,常规潜艇以4节行驶需耗时10天才能到达战位,在90天的部署中,往返航渡耗时20天,则在战位待机的时间为70天。

而核潜艇20节航速仅需2.5天即可到达,这样来回航渡5天,将有85天的作战时间。

总体来看,210天的战斗时间需要3艘常规潜艇,而2.5艘核潜艇便足以满足,常规潜艇的性价比可观。

即使在预设战区更远的情况下,航渡距离达到2000海里,常规潜艇则需耗时20天,而核潜艇仅需5天即可到达。

常规潜艇的90天部署中,则近40天用于来回航渡,在战位的作战时间仅有50天。

而反观核潜艇,来回航渡耗时仅10天,仍能在90天内提供80天的战位时间。

150天的战斗时间,依然可由3艘常规潜艇满足,但核潜艇则需2艘。

与较小的"梭鱼"级相对比,若使用更大的"弗吉尼亚"级进行比较,常规潜艇具备更高的性价比。

2019年“弗吉尼亚”级单价达28亿美元,而2021年带有VPM的Block V售价为34.5亿美元。

而法国的核动力"梭鱼"级在2014年单价折合15.5亿美元。

至于美国下一代SSNX,其造价将显著超过“弗吉尼亚”级,预计为50亿美元以上,而216级的造价却低至十分之一。

以4000吨的德国216级为例,与1900吨的214级相比,法国"短鳍梭鱼"级的造价竟是216级的三倍,因其追求的是“非核动力潜艇”的性能,导致了造价异常。

实际上,4000吨级常规潜艇采用AIP动力后,潜航能力得以显著提升,不仅对反潜、反舰具有优势,还能结合垂发系统,携带导弹并具备特种部队投送能力。

瑞典的A26级便有这样的设计。

中国的039系列是一个很好的起点,但全新设计的单层壳更能符合未来的发展需求。

俄罗斯也已逐渐转向新型设计,最新的"拉达"级以及核动力"亚森"级同样采用单层构造,以同样的排水量实现更大的有效容积。

SSNX是未来中国核潜艇发展的标杆。

在核潜艇的发展中,文无第一,武无第二,中国下一代核潜艇在竞争中要以SSNX为对象,而法国的“梭鱼”级对于中国发展意义不大。"弗吉尼亚"级毕竟是冷战后的一次错误,艇体直径小且反应堆功率低,虽有助于降低成本,但仍难掩其后续缺陷。

美国潜艇,凭借技术上的压倒性优势才未受到与“朱姆沃尔特”级及濒海战斗舰相似的尴尬局面。

SSNX的出现也是大国竞争回归的必要之举。

中国在核潜艇领域的造价当然会低于美国,但"中国216"仍大致维持现状,核常之间的价值比依然高。

中国必须拥有足够的核潜艇与美国在所有设定战场抗衡,同时也需要足够的常规潜艇来防守相关海域。

鉴于中国海上的复杂局势,潜艇的性质并非全核化,亦不宜轻核重常,而是真正的核常并举,平衡发展。

过去,中国或许经历了潜艇飞潜的时代,因为缺乏大型水面舰船而不得已。

但现如今,除去飞潜舰,导弹快艇转型为大型战舰,而飞机也不仅限于岸基作战。

同时潜艇依然扮演重要角色。

中国迫切需要更多潜艇,这其中核潜艇与常规潜艇不可偏废,因中国海域作战环境同时需要核潜艇的攻击力与常规潜艇的防守能力。