禁用的安乃近,为何又有推荐?

发布时间:2024-09-16

安乃近,这个曾经被誉为“退烧神药”的药品,正在经历一场漫长的退市之旅。从1922年上市到今天,安乃近的命运跌宕起伏,折射出药品安全监管的演变历程。

安乃近的辉煌始于20世纪20年代。1911年,德国Hoechst AG公司研制出安乃近,1922年上市后迅速风靡全球。因其起效快、价格低,安乃近成为许多家庭的常备药,甚至被誉为“退烧之王”。然而,随着使用范围的扩大,安乃近的副作用也开始显现。

1934年,美国因安乃近导致的粒细胞减少症死亡1981人,欧洲也有200余人因此丧生。粒细胞是人体抵御感染的重要防线,缺乏粒细胞会导致免疫力下降,引发各类感染。此外,安乃近还可能导致免疫性溶血性贫血、血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血等严重不良反应。

面对这些风险,各国纷纷采取行动。1977年,美国FDA全面撤出安乃近。此后,英国、澳大利亚、日本、加拿大等国也相继禁用或限用安乃近。截至目前,全球已有约30个国家禁用或限用安乃近。

然而,在中国,安乃近的使用却持续了很长时间。1950年,上海五洲制药厂成功仿制安乃近,此后它成为中国三大解热镇痛药之一。尽管1982年卫生部将“复方安乃近片剂”列入淘汰药品之列,但其他剂型的安乃近仍然广泛使用。直到2020年3月,国家药监局才发布公告,禁止生产、销售和使用安乃近注射液等品种,并对安乃近片等口服制剂的说明书进行修订。

安乃近的退市之旅折射出中国药品监管的进步。从最初的盲目追随,到后来的谨慎限制,再到如今的全面禁用,这一过程反映了中国对药品安全认识的深化。同时,这也凸显了药品研发创新的重要性。只有不断推出更安全、更有效的药物,才能真正保障公众健康。

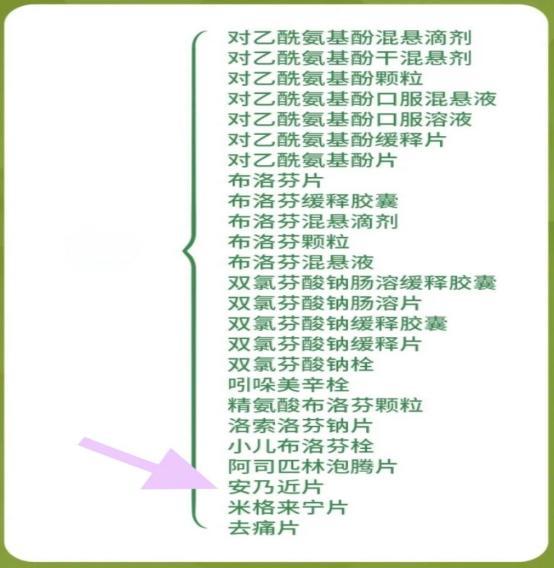

目前,世界卫生组织推荐的两种安全实惠的退烧药是对乙酰氨基酚和布洛芬。这两种药物相对安全,但使用时仍需遵循医嘱,注意剂量和使用频率。

安乃近的命运提醒我们,药品安全永远在路上。每种药物都有其适用范围和潜在风险,合理用药至关重要。作为消费者,我们应该提高用药安全意识,不盲目依赖某种药物;作为监管者,更应该与时俱进,不断完善药品管理制度,确保公众用药安全。