为什么韩国身份证上后面有一个中文名字?韩国不是废除了汉字吗?

发布时间:2024-09-16

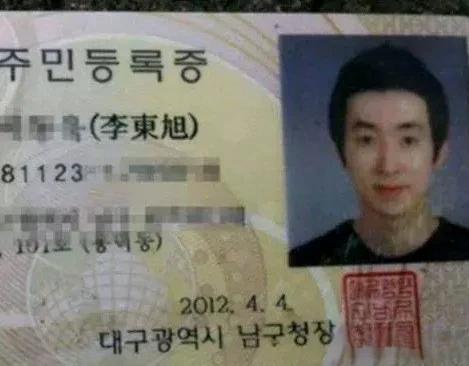

韩国身份证上的中文名字,看似一个简单的现象,却折射出韩国文字改革的复杂历史和汉字在韩国文化中的深远影响。

韩国文字改革的起源可以追溯到1443年。当时,朝鲜世宗大王为了提高国民识字率,创造了一套新的拼音系统——韩文。这套文字由21个元音和19个辅音组成,旨在简化书写,使普通百姓也能轻松掌握。然而,韩文作为一种表音文字,很快就显露出一个严重问题:同音字太多。

以“고사”为例,它可以是“故事”、“古寺”、“古辞”等多种意思。在日常交流中,人们往往需要通过上下文来理解具体含义。但对于人名来说,这种模糊性就显得尤为棘手。例如,“조”这个音可以对应“赵”或“曹”,“정”可以是“郑”或“丁”。如果没有汉字标注,仅凭韩文很难准确区分一个人的名字。

正是出于这种考虑,韩国身份证上保留了中文名字。这样做不仅有助于区分同音字,也反映了韩国文化中汉字的根深蒂固。事实上,韩国历史上长期使用汉字作为官方文书语言,直到20世纪才开始全面推广韩文。

1948年,韩国政府制定了《表音文字专用法》,规定公文全部使用韩文。1970年,朴正熙总统更是下令在公文中禁止使用汉字。然而,这种激进的去汉字化政策很快引发了社会问题。由于“表音字一代”人文知识欠缺,韩国社会出现了伦理、哲学、思想、道德上的混乱。

意识到问题的严重性后,韩国政府开始重新审视汉字教育。1972年,韩国决定恢复中学、高中的汉字教育,规定学生需学习1800个基础汉字。这一政策反映了韩国社会对汉字价值的重新认识。

今天,虽然韩国已经全面使用韩文,但汉字仍然在许多领域发挥着重要作用。除了身份证上的中文名字,韩国的古籍、人名、地名等仍然大量使用汉字。这种现象不仅体现了韩国文化的包容性,也展示了汉字在东亚文化圈中的持久影响力。

韩国身份证上的中文名字,看似一个简单的行政规定,实则承载着韩国文字改革的历史,反映了汉字在韩国文化中的重要地位。它提醒我们,在全球化时代,文化传承与创新之间需要找到平衡,而韩国的经验无疑为我们提供了宝贵的启示。