年号、庙号、谥号分别是什么?

发布时间:2024-09-18

在中国悠久的历史长河中,年号、庙号和谥号是三个与帝王密切相关的概念。它们不仅记录了帝王的生平和功绩,更反映了中国古代政治制度和社会观念的演变。

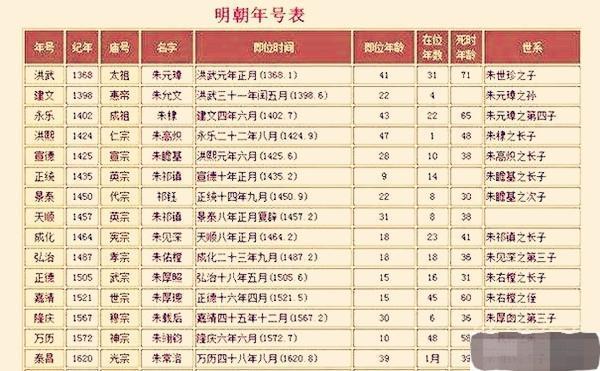

年号,最初起源于西汉武帝时期。公元前140年,汉武帝即位后开创了使用年号纪年的先河,第一个年号为“建元”。此后,年号成为中国封建王朝用来纪年的一种名号。年号的使用经历了从频繁更换到固定不变的过程。汉朝时期,帝王在位期间可能会多次更改年号,如汉武帝就有11个年号。到了明朝以后,逐渐形成了“一世一元”的制度,即一个皇帝只使用一个年号,如明太祖的“洪武”、清圣祖的“康熙”等。

庙号的起源可以追溯到更早的商朝。最初,庙号是用于在太庙中供奉先王时的称号,体现了对先王的尊敬和纪念。庙号的使用最初非常慎重,不是所有君王都有庙号。例如,汉朝时期,只有对国家有重大贡献的先王才会被追加庙号。随着时间的推移,庙号的使用逐渐泛滥,除了某些亡国之君和政变中被推翻的皇帝外,大多数皇帝都有庙号。

谥号的起源最早,可以追溯到西周时期。谥号是对死去的帝王、贵族等按照其生平事迹进行评定后给予的称号,带有褒贬之意。谥号的字数从最初的单字逐渐增加,到了明清时期,皇帝的谥号甚至长达二十余字。谥号的演变反映了中国古代社会对帝王评价标准的变化,从最初的客观评价逐渐演变为对帝王的溢美之词。

这三个概念的演变过程反映了中国古代政治制度和社会观念的变迁。年号的固定使用体现了皇权的集中和稳定;庙号的泛滥反映了对先王的过度崇拜;谥号的字数增加则体现了对帝王评价的复杂化和溢美化。这些变化共同构成了中国古代政治文化的重要组成部分。

在现代社会,虽然年号、庙号和谥号的使用已经大大减少,但它们仍然在一定程度上影响着我们的文化生活。例如,日本仍然使用年号纪年;中国的一些传统文献中仍然使用庙号和谥号来称呼历史人物。更重要的是,它们为我们理解中国古代政治制度和社会观念提供了宝贵的窗口。

年号、庙号和谥号,这三个看似简单的概念,实际上承载了中国数千年的历史和文化。它们的演变过程,正是中国古代政治制度和社会观念变迁的缩影。通过了解它们,我们不仅能更好地理解历史,也能更深入地认识中国文化。