王羲之、王献之书风对比,终于明白魏晋书法领悟的秘密所在了

发布时间:2024-09-02

王羲之的书法以“韵”为主,注重笔法、笔势和笔意,以自然、流畅、高雅为特点。而他的儿子王献之则更注重“势”,在继承父亲书法的基础上融入了自己的风格,其书法以行书、草书为主,字体结构多变,气势磅礴。这种父子之间的差异,恰恰体现了魏晋书法的精髓所在。

魏晋书法之所以能够成为中国书法史的高峰,其核心在于儒学精神的渗透。正如山东师范大学齐鲁文化研究院副教授吕文明所言:“儒学精神的存在使魏晋书法能始终保持中和唯美的发展状态,并与中国文化的精神内核和中国人的审美心理相契合,最终成为中国书法的典范。”

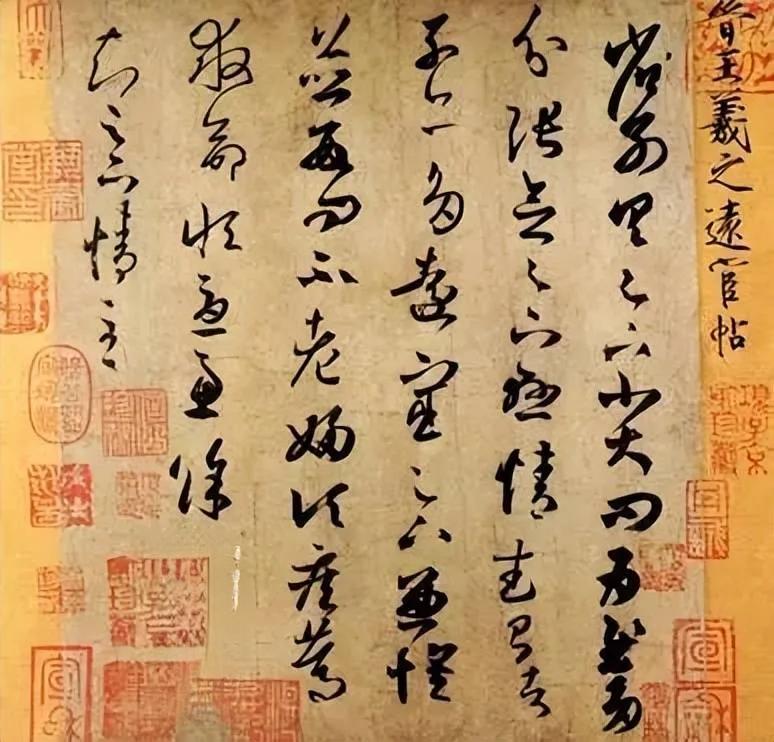

在魏晋时期,书法不再是单纯的技艺,而是与儒学精神紧密结合的艺术形式。以王羲之为例,他不仅是一位杰出的书法家,更是一位深受儒学影响的文人。他的书法作品,如《兰亭序》,不仅展现了高超的书法技巧,更体现了儒家“中和”的美学思想。正如唐太宗李世民评价王羲之的书法:“详察古今,研精篆、素,尽善尽美。”这种评价,正是对王羲之将儒学精神融入书法的最好诠释。

相比之下,王献之的书法虽然在形式上更加自由奔放,但其内在仍然遵循着儒学的规范。他的作品《中秋帖》、《鸭头丸帖》等,虽然字体结构多变,气势磅礴,但其用笔依然张弛有度,收放自如,体现了儒学中“从心所欲不逾矩”的境界。

魏晋书法的这种儒学精神,对后世产生了深远的影响。正如20世纪被誉为“小王羲之”的书法家白蕉,他的书法气度和为人风尚,大有魏晋风流意趣。白蕉从欧阳询的书法中进入,最终能够从容而悠游地走在晋唐书法之间,这正是因为他深刻理解了魏晋书法的精髓所在。

对于现代人来说,学习魏晋书法,不仅仅是学习技巧,更重要的是理解其中蕴含的文化精神。正如吕文明所言:“书法的发展必须建立在儒家道德礼法的基础之上。”只有深入理解儒学精神,才能真正领悟魏晋书法的奥秘,创作出既有形式美又富含文化内涵的作品。

魏晋书法的精髓,不仅在于其艺术成就,更在于它所代表的文化精神。通过对比王羲之和王献之的书法,我们能够更深入地理解魏晋书法的内涵,感受到儒学精神如何塑造了中国书法的黄金时代。这种精神,至今仍然值得我们学习和传承。