清初剃发遭汉人激烈抵抗,为何到清末剪辫子时,也有很多人抵抗?

发布时间:2024-09-18

现今许多人提倡复兴汉服文化,鼓励在节假日穿上华美的汉服迎接传统节日,但实际上“汉服”一词并非那么简单。

在数千年的历史长河中,作为主体的汉民族的服饰经历了多种变化,每个朝代都有不同的服装风格与样式,但总有一些延续下来的共同点,例如束发和右衽。

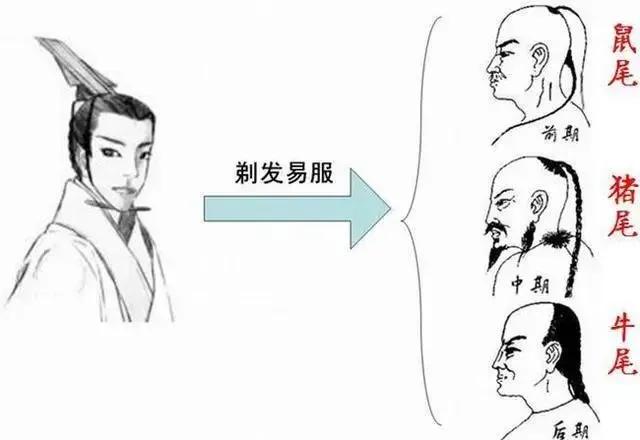

然而,

满清入关后强制推行剃发换衣的政策

,明代规定的服饰和发型样式被废除,

留下的辫子成为清朝男子的标配

,并成为衡量是否忠于清政府的重要标志。

明制汉服

一、朝代更迭下的生活变迁

1644年对中国来说是一个重要的年份,这一年的朝代更替不仅意味着统治者的更换,更预示着这个来自东北的游牧民族取得统治地位后将实行与汉人习俗迥异的各类习俗要求。

服饰样式的变化相对容易被接受,因为底层百姓对穿什么衣服并不太在意,但剃发的要求却给他们带来了极大的困扰。

众所周知,满族的游牧特色导致了留金钱鼠尾辫的习俗,但在满族征战四方的过程中,剃头留辫成为衡量被征服者是否忠于满清的重要标准。

清代早期为金钱鼠尾辫

1622年,努尔哈赤在东北征战时,并未严格要求剃发,还允许被征服地区的老年人不剃发,但青壮年必须剃发。

随着满清的扩张,剃发令也逐步推广。

1644年清军入关后,多尔衮下令各地强制剃发,但遭到汉人激烈反对,清军南下时受到强烈抵抗。

最终多尔衮宣布暂缓剃发,连当时尚在南京坚守的南明重臣史可法都对清朝表现出部分好感,可见剃发问题对当时中国人的重要性。

多尔衮剧照

清军胜利后,

多尔衮再次强制推行剃发令,引发了汉人最为激烈的反抗

,造成了如“嘉定三屠”等惨案。

清军通过暴力执行剃发令,导致汉满两民族间留下了惨痛的历史记忆。

剃发不仅是服饰打扮的区别,更是区分“敌我”的重要标志。

明朝的发型衣着成为对立面,满清要真正征服明朝,必须让民众心理上认同大清的统治,而剃发留辫正是这种认同的方式。

二、蓄发是对抗清廷的标志

清朝时期,爆发了无数的大小反清运动,而大部分反清运动都是以“复明”为旗号,并通过剪掉辫子来号召民众。

蓄发不仅是身体上的行为,更是反清的象征和符号

。

蓄发等同于大明,而留辫则等同于大清,双方互为对立。

太平天国内民众的头发已经恢复到长发状态

1851年爆发的

太平天国运动是清朝最大规模的反清运动

,尽管没有打着复明的旗号,但洪秀全及其官员、将领和士兵都割辫留发。

鲁迅在《祝福》中写道太平天国军队是“长毛军”。

在太平天国,剪辫蓄发超越了朝代界限,成为汉民族和中华文明的象征。

杨秀清在檄文中写道:“中国有中国之形象,今满洲悉令削发,拖一长尾于后,是使中国人变为禽兽也。”蓄发是中国人的固有形象,满清入关后强行改掉这一习俗。

然而,令人为难的是,多尔衮强行推行剃发令激起民众反抗,两百多年后的太平天国推行蓄发令也遭到抵抗,此时的汉人已不再视发型为区分汉满的标志,反认为剃发留辫才是正确的,不同时代的汉人对于同一问题做出了截然不同的决定。

不仅仅是太平天国,清朝下许多秘密会社成员也开始留长发

三、共和国来临前后的蓄发与剃发

1911年武昌起义爆发,次年清政府被推翻,中华民国成立,辫子问题重新引起人们关注。

事实上,自近代以来,辫子的存留问题在清廷内部已经多次讨论,西方人一直以辫子视中国为“蛮夷”的象征,许多留学生在海外因此受到嘲笑,纷纷剪掉辫子。

剪辫问题不仅是民族间的政治问题,更关乎国家尊严

。

即使如此,清政府仍旧不允许民众私自剪辫,很多留学生回国后不得不戴上假辫子。

晚清许多学生出国已经剪掉了辫子

随着西方先进卫生观念传入中国,辫子在卫生清洁方面的不便逐渐显现。

此外,工业与军事发展表明,辫子对工人操作机器和军人行军作战均为不便。

维新派和革命派要求废除剃发令,允许民众蓄发

。

辛亥革命爆发后,清政府在革命党压力下宣布百姓可以自由留发,但为时已晚。

民国建立后各地掀起了剪辫热潮,军警负责监督民众剪发,但这一剪发令并非强制,一些清朝的遗老遗少仍保留长辫表示对大清的忠诚。

小白说:

日本学者曾评论说,为了头发问题而死掉几百万人是世界奇事,但事实的确如此。

当发型成为衡量对国家忠诚的大政方针时,留什么样的发型就意味着效忠哪个政权。

清政府通过暴力取得了民众留辫子的“认同”,建立起一个完整的帝国,但最终也是在新一轮的革命中消亡,剪辫子成为中国新生的标志。

辫子的剪与留实际上并不掌握在民众手中,他们的“身体”成为权力变革下的棋子,清朝的留辫与剪辫史也即是民众身体与国家权力间的互动史。

辜鸿铭在民国成立后依旧坚持留辫子