发动机热效率高,并不意味着汽车更省油

发布时间:2024-09-02

发动机热效率是衡量燃油经济性的重要指标,但高热效率并不等同于更省油。这一看似矛盾的现象背后,隐藏着汽车工程的复杂性。

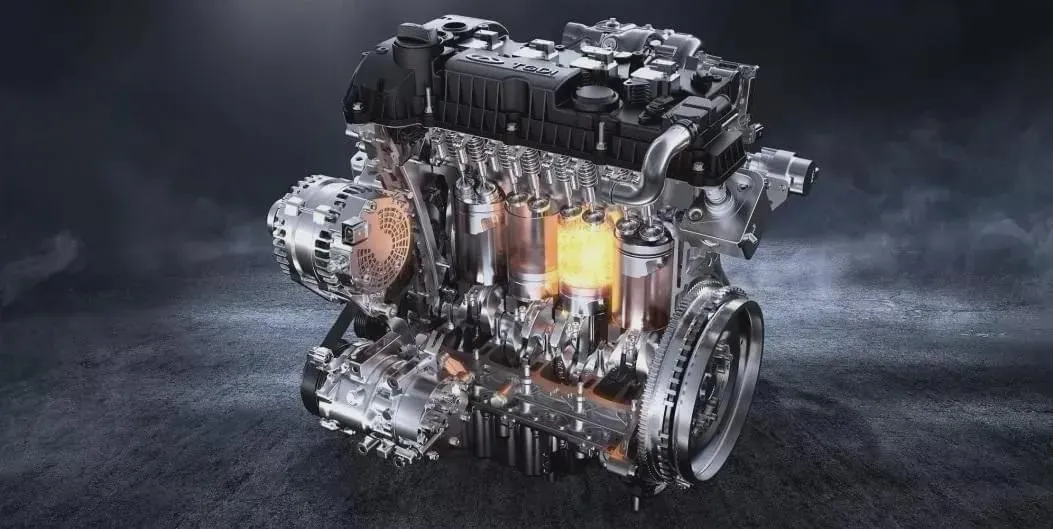

热效率是指发动机输出的机械功与燃烧燃油产生的化学能之间的比率。目前,主流发动机的热效率大多集中在30%-37%之间。提高热效率意味着更多的热量转化为有效功,理论上可以显著降低油耗。然而,实际情况往往与理论预期存在差距。

首先,车企宣传的热效率通常是“最高热效率”,即发动机在最佳工况下的表现。但在实际驾驶中,发动机很难长时间保持在这一最优状态。以丰田凯美瑞搭载的A25A-FKS引擎为例,其热效率高达40%,但只有在2000~3000rpm转速、扭矩输出151-172N·m时才能接近这一数值。在日常驾驶中,发动机往往需要在不同转速和负荷下工作,导致实际热效率远低于宣传值。

其次,影响汽车燃油经济性的因素远不止发动机热效率。整车重量、风阻系数、传动系统效率、轮胎摩擦等都会对油耗产生显著影响。即使发动机热效率很高,如果其他方面表现不佳,整体燃油经济性仍然可能不尽如人意。

混合动力系统为最大化热效率优势提供了可能。在混合动力车型中,电池和电机可以辅助发动机工作,使其在大部分时间里保持在最佳热效率区间。这解释了为什么搭载高热效率发动机的混动车型往往能实现出色的燃油经济性。

对于消费者而言,选择省油车型时不应仅关注发动机热效率。综合考虑整车性能、实际驾驶工况和个人驾驶习惯更为重要。同时,车企在宣传时也应更加透明,不仅提供最高热效率数据,还应说明这一数值的适用条件,以避免误导消费者。

总的来说,发动机热效率确实是提高燃油经济性的重要途径,但并非唯一因素。只有全面优化车辆设计,才能真正实现省油目标。未来,随着技术进步,我们有望看到热效率更高、整体性能更优的发动机问世,为消费者带来更多选择。