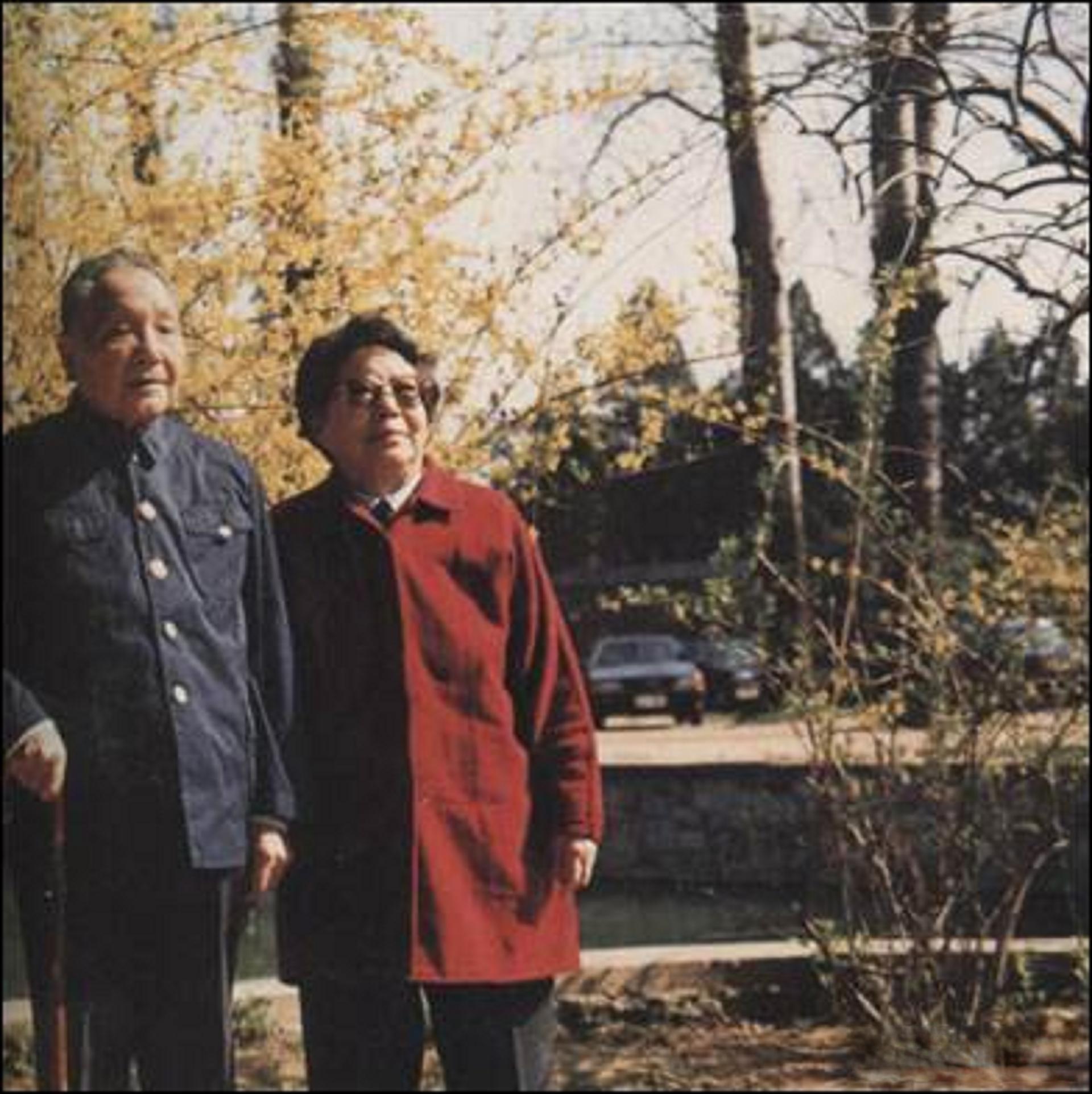

1997年,邓小平逝世,夫人卓琳致信党中央:邓小平交代了5个后事

发布时间:2024-09-16

1997年2月15日,一封特殊的信件送到了中共中央。写信人是邓小平的妻子卓琳,信中提出了邓小平对身后事的五个要求:不搞遗体告别仪式、家中不设灵堂、捐献眼角膜、遗体器官用于医疗研究、骨灰撒入大海。

这封信寄出后仅四天,邓小平便与世长辞,享年93岁。这位中国改革开放的总设计师,在生命的最后时刻,依然保持着低调、简朴的作风,不愿给国家和人民添麻烦。

邓小平的晚年生活充满了智慧和坚韧。尽管身患帕金森氏症,他仍然坚持每天6点起床,自己去卫生间洗漱,阅读重要文件和报刊。即使在病重期间,他也不忘关心国家大事,通过电视和报纸了解中共十四大的进展。

邓小平对身后事的安排,体现了他一贯的务实精神和对人民的深厚感情。他不希望自己的葬礼大操大办,劳师动众,而是选择以最简单的方式回归自然。这种选择在当时的社会背景下,无疑具有深远的影响。

在那个年代,许多国家领导人去世后都会举行隆重的追悼仪式,遗体被安放在水晶棺中供人瞻仰。邓小平的选择无疑是一种突破,他用自己的行动诠释了什么是真正的“人民公仆”。

邓小平的决定也反映了他一贯的唯物主义世界观。他曾与家人讨论过生死问题,表示自己喜欢大自然,希望去世后能够回归自然。这种豁达的态度,在当时的社会氛围中显得尤为可贵。

然而,邓小平的遗愿并未完全实现。尽管他希望不搞遗体告别仪式,但考虑到他的特殊地位和对国家的巨大贡献,最终还是在人民大会堂举行了追悼会。但整个过程尽可能保持了低调和简朴,体现了对邓小平遗愿的尊重。

邓小平的身后事安排,不仅体现了他个人的高尚品格,也为后来的国家领导人树立了榜样。它告诉我们,真正的伟大不在于生前的荣耀,而在于为国家和人民做出的贡献,以及对生命本质的深刻理解。

邓小平的一生,从革命年代到改革开放,始终保持着对国家和人民的赤诚之心。即使在生命的最后时刻,他依然用自己的方式,为国家和社会做出了最后的贡献。这种精神,值得我们永远铭记和传承。