带你认识朱砂

发布时间:2024-09-15

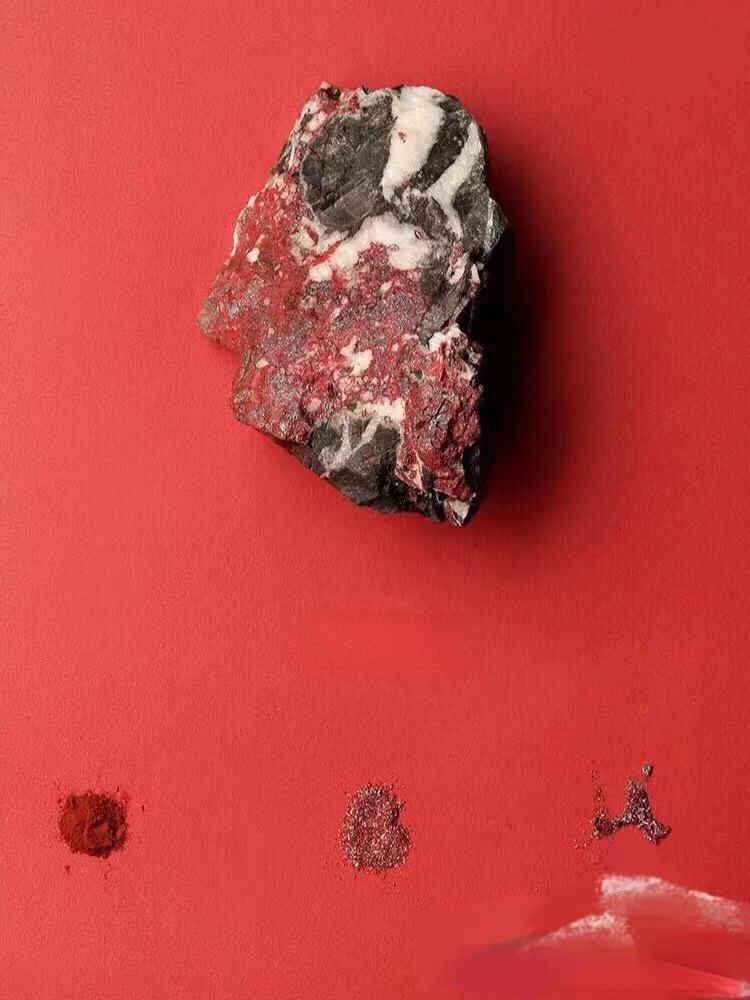

朱砂,这个在中国传统文化中扮演重要角色的红色矿物,正面临着前所未有的争议和挑战。作为硫化汞(HgS)的天然矿石,朱砂自古以来就被视为珍贵的药材和颜料。然而,随着现代医学的发展和环境保护意识的增强,朱砂的使用正面临着前所未有的质疑。

在中医理论中,朱砂被认为具有“清心镇静,安神解毒”的功效。《神农本草经》将其列为上品,认为它能“养精神,安魂魄”。然而,这种传统认知正面临着现代医学的挑战。研究表明,朱砂的主要成分硫化汞虽然难溶于水,但在特定条件下(如厌氧、有硫、pH为7、温度为37℃的暗环境)可以转化为甲基汞,而甲基汞的吸收率可达100%。这意味着,朱砂在人体内可能产生意想不到的毒性。

事实上,朱砂的毒性已经引起了广泛关注。2013年,北京同仁堂生产的牛黄千金散及小儿至宝丸被检测出朱砂成分含量超标,引发了公众对中药安全性的担忧。更令人忧虑的是,大量儿科用药中使用朱砂,如小儿惊风散和小儿至宝丸等。考虑到婴幼儿和胎儿对重金属的生理屏障作用和肾脏排泄功能尚未完善,这种做法无疑增加了中毒风险。

然而,朱砂的价值并非仅限于医药领域。在艺术和文化中,朱砂扮演着更为积极的角色。作为红色颜料,朱砂在中国书画中占有重要地位。中国书画被称为“丹青”,其中的“丹”即指朱砂。此外,朱砂还被用于制作“八宝印泥”,是书画颜料中不可或缺的成分。

在道教文化中,朱砂同样具有重要地位。它被视为辟邪、镇宅的宝物,常被用于符箓和法器的制作。这种文化意义使得朱砂在中国传统文化中占据了一席之地,超越了单纯的物质层面。

面对朱砂的多重身份,我们需要采取更加审慎的态度。一方面,我们应该严格限制朱砂在医药领域的使用,特别是在儿科用药中。另一方面,对于朱砂在艺术和文化中的应用,我们可以采取更加灵活的方式,如开发替代品或改进使用方法。

总的来说,朱砂的命运反映了传统与现代、文化与科学之间的张力。如何在保护传统文化的同时,又能确保公众健康和环境保护,是我们需要认真思考的问题。也许,未来的朱砂,将不再是单一的药材或颜料,而是一种承载着历史记忆和文化意义的符号,提醒我们传统与现代之间复杂而微妙的关系。