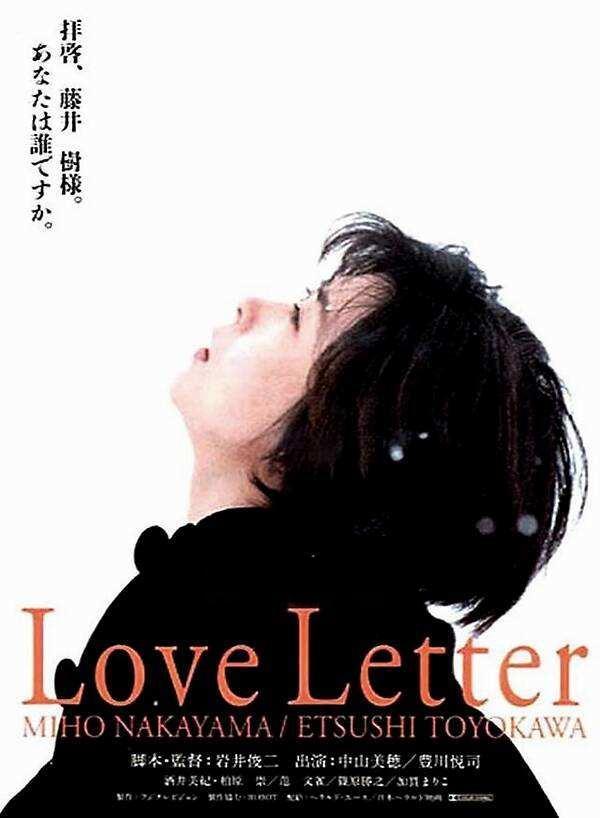

以豆瓣8.9《情书》为例:浅析导演岩井俊二的电影美学

发布时间:2024-09-18

岩井俊二的《情书》自1995年上映以来,以其独特的艺术魅力打动了无数观众的心。这部豆瓣评分8.9的电影,不仅是一部浪漫的爱情故事,更是一部充满诗意的视觉盛宴。让我们走进《情书》的世界,一窥岩井俊二的电影美学。

岩井俊二如何在情书中展现自然之美

日本文化研究作家叶渭渠教授曾说:“日本人最初的美意识,不是来自宗教式的伦理道德和哲学,而是来自人与自然的共生,来自人与自然密不可分的民俗式的思想。”岩井俊二深谙此道,在《情书》中巧妙地利用季节性自然景物进行叙事抒情。

整部电影中,雪景无处不在。从北海道到小樽,从山顶到屋顶,皑皑白雪覆盖了一切。这不仅是对日本地理环境的真实呈现,更是情感的外化。白雪隐喻着已故的藤井树,象征着他对博子无处不在的影响。同时,雪也是博子内心世界的写照,她对已故男友的思念如同漫天飞雪,无边无际。

电影开头,一袭黑衣的博子躺在雪地中,这一幕不仅是对藤井树死于雪地的呼应,更是博子内心冰封的具象化。随后,镜头从晃动的近景切换到悠长的全景,博子在雪地中越走越远,成为一个小黑点。这一画面既展现了博子内心的孤独与无助,又暗示了生命的渺小与自然的浩瀚。

物哀美学在情书中的体现

“物哀”是日本传统文化的核心要素之一,它强调对美好事物消逝的感伤。岩井俊二在《情书》中巧妙地运用了这一美学理念。

电影中,樱花成为了“物哀”的重要意象。在女藤井树回忆青春往事时,有一个经典的场景:阳光灿烂的午后,少年藤井树手捧书本,静静地站在窗边。阳光透过窗户洒在他身上,风吹动窗帘,少年周身笼罩着朦胧的美感。这一幕落在女藤井树眼中,似乎流露出她未曾察觉的情愫。然而,当这一场景再次出现时,窗帘落下,少年已不在,只有随风飞舞的几片樱花。樱花的短暂与美丽,恰如少年生命与爱情的无疾而终,令人唏嘘不已。

岩井俊二如何诠释死亡美学

在《情书》中,岩井俊二对死亡的处理既含蓄又深刻。电影中虽然有两个人物的死亡——男藤井树和女藤井树的父亲,但导演并没有直接展示死亡的场景,而是通过生者的回忆与情感,展现死亡带来的影响。

岩井俊二认为:“死并不是完结,而是对生的另一种延续。”这种对死亡的态度,使得《情书》中的死亡场景充满了诗意。例如,女藤井树在父亲葬礼后沿着结冰的坡道滑行,突然停下来看到一只冻僵的蜻蜓。这一幕不仅象征着生命的脆弱与短暂,也暗示了女藤井树内心的冰冷与孤独。

书信在情书中的重要作用

书信是《情书》中最重要的情感载体。它不仅是连接过去与现在、生者与逝者的桥梁,更是情感表达的媒介。

电影中,博子向已故的藤井树故居寄出一封“你还好吗?我很好”的信,开启了整部电影的叙事。这封信虽然只有短短七个字,却蕴含着博子对逝去爱人的深深思念。随后,通过一系列的书信往来,博子和女藤井树逐渐揭开了一段尘封的往事,也重新审视了自己的情感。

岩井俊二通过书信这一传统媒介,展现了情感的细腻与含蓄。在当今通讯发达的时代,这种坚持手写信的方式,反而显得更加珍贵与动人。

岩井俊二独特的镜头语言和色彩运用

岩井俊二的镜头语言简洁而富有诗意。他善于运用长镜头和静止画面,让观众有更多时间沉浸在画面中,感受情感的流动。

在色彩运用上,《情书》以黑白为主调,营造出一种哀而不伤的氛围。然而,在关键场景中,岩井俊二又会巧妙地运用鲜明的色彩,如樱花的粉红、书信的米黄,来突出情感的高潮。

光影的对比也是岩井俊二常用的技巧。在图书馆的场景中,阳光透过窗户洒在少年藤井树身上,形成强烈的明暗对比,既突出了人物,又增添了梦幻般的氛围。

岩井俊二的电影美学,是对日本传统文化的继承与创新。他将自然之美、物哀之美、死亡之美与青春题材相结合,创造出一种独特的“岩井美学”。在《情书》中,我们看到了他对生命、爱情与死亡的深刻思考,也感受到了他对美的不懈追求。这种美学不仅影响了日本电影,也对世界电影产生了深远的影响。