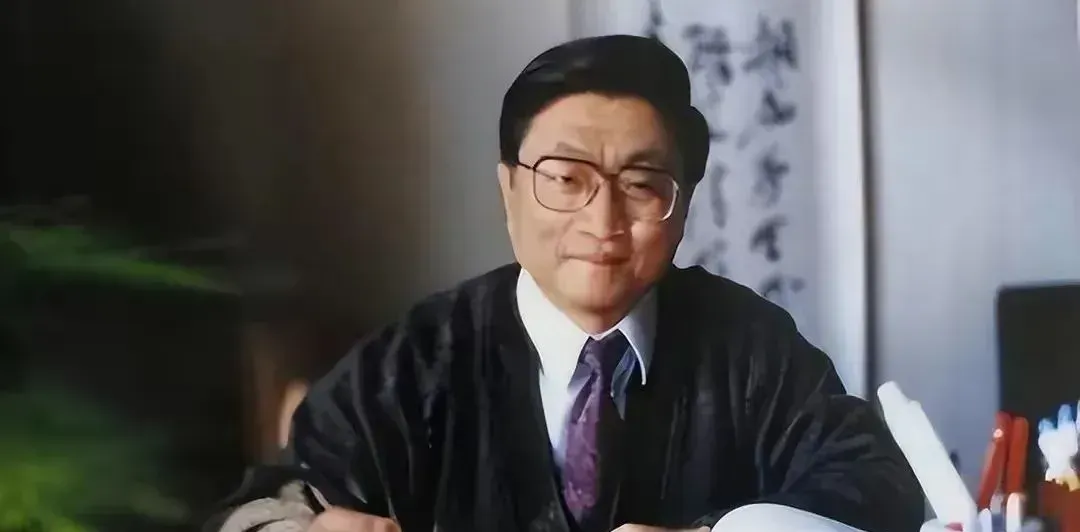

上海市长黄菊:逝世后被安葬在八宝山,为何后来又迁去上海?

发布时间:2024-09-18

2015年11月29日下午,一架民航客机缓缓降落于虹桥国际机场,来自北京的航班即将结束。

当飞机停靠在廊桥时,时任上海市委秘书长的尹弘与其他工作人员在舷梯前静静等候,似乎在期待着一位重要的嘉宾。

不久后,一位愁眉苦脸的八旬老妪和几位年轻人小心翼翼地捧着一个灵盒,缓步走出机舱。

此时,等待的上海市重要领导们迅速迎上,顾不得寒暄,面色严肃,似乎有许多未尽的话语。

灵盒中装的是国务院前副总理、长期在上海任职的黄菊同志的骨灰。

奇怪的是,黄菊于2007年6月病逝后,其骨灰一直安置在北京八宝山,为什么在八年后的2015年,又被迁回了上海?其中是否蕴藏着不为人知的故事呢?

黄菊生于1938年9月,原籍浙江省嘉善县魏塘镇。

1950年,他就读于嘉善县立初级中学。

胡纪行老师回忆,黄菊当时矮小,坐在讲台前,但聪明机灵。

初中毕业后,黄菊考入了嘉兴一中,这是一所享有盛誉的名校,曾培养出茅盾、金庸等杰出文学家以及12位院士。

那时,黄菊默默努力,虽颜值平平,但学习用功,且热爱唱歌。

1956年,18岁的黄菊顺利考入清华大学电机工程系电机制造专业,毕业后留在上海工作,成为上海人造板机器厂的铸钢车间技术员和厂长秘书。

自1967年3月至1977年底,他担任上海中华冶金厂的动力车间技术员、车间党支部副书记。

在此期间,他潜心研究,成功研制出我国首个可控硅电炉的自动配电装置。

他理论上总结了小容量电炉变压器大电流超功率运行的经验,这些技术成果在全国各地得到了广泛推广。

“文革”期间,尽管受到冲击,黄菊与许多老同志一样,始终信念坚定,坚守在自己的工作岗位上。

20世纪70年代末至80年代初,黄菊全力支持党的十一届三中全会的路线方针政策,积极推动企业生产。

在后来的海外学习中克服重重困难,取得了优异成绩。

在1982年至2003年这20年间,黄菊先后担任多个重要职务,在上海深耕细作,处理繁忙的日常事务,促进中央与市委的决策落实。

自1985年6月起,黄菊担任中共上海市委副书记、市长及其他多个领导职务。

他认真贯彻中央的方针政策,致力于推动上海的改革开放及现代化进程,努力实现邓小平所提到的“一年一个样,三年大变样”。

在党的十四届四中全会上,他当选为政治局委员;2002年11月,他在党的十六届一中全会上当选为中央政治局常委;2003年3月,他在十届全国人大一次会议上被任命为国务院副总理,负责常务工作以及金融、工业、交通等领域的改革。

在金融改革的推进中,黄菊作出了大量实际的贡献,为今天我国金融业的健康发展奠定了基础。

2005年后,黄菊遭遇了重病,他顽强与病魔进行斗争,一边治疗一边坚持工作。

临终前,他留下遗愿:将遗体捐献给国家的医学事业,并嘱咐丧事从简,展现了共产党人和高级干部的崇高精神。

2007年6月2日,黄菊在北京协和医院离世,选择了悄然离开。

由于是国家领导,加之在北京去世,本着“入土为安”的习惯,黄菊的骨灰暂放在北京八宝山革命公墓。

然而,黄菊在上海生活和工作了超过40年,对这座城市的感情深厚。

他在20世纪70年代至90年代担任上海市长和市委书记,正是这段时期,上海迎来了改革开放与快速发展的时代,黄菊为上海的经济和社会发展贡献良多,上海人民也铭记着这位老市长。

因此,遵从黄菊遗愿,夫人余慧文向中央部门申请将其灵骨从八宝山迁回上海青浦福寿园公墓。

经过多次讨论,组织批准了余慧文的请求,这才出现了文章开头描述的场景。

当黄菊的灵骨抵达上海虹桥国际机场时,其夫人余慧文与晚辈在机舱内耐心等待,确保其他旅客安全下机后,他们才步出机舱,这才体现了黄菊生前“不扰民”的一贯作风。

因此,在黄菊去世8年后,他的灵骨从北京迁回上海,这背后并没有什么谣言,而是这位老领导对自己生活工作几十年的故土的深切眷恋,也丝毫不能与“特权”联系在一起。

名著《钢铁是怎样炼成的》中有一句名言:"人生最美好的,是在你停止生命时,仍能以你所创造的一切为人民服务"。

用这句话来概括黄菊及其他无产阶级革命家的生平,恰如其分。

正如古语所言:有些人离去后,却永远活在人民心中。