在朝鲜战争中大放光彩的51式火箭筒:解放军自研的第一款火箭筒

发布时间:2024-09-19

51式火箭筒是解放军自研的第一款反坦克火箭筒,在朝鲜战争中大显身手。

这款看似山寨的超级巴祖卡火箭筒原本是应急之作,但在战争中发挥了重要作用。

让我们来看看它的故事。

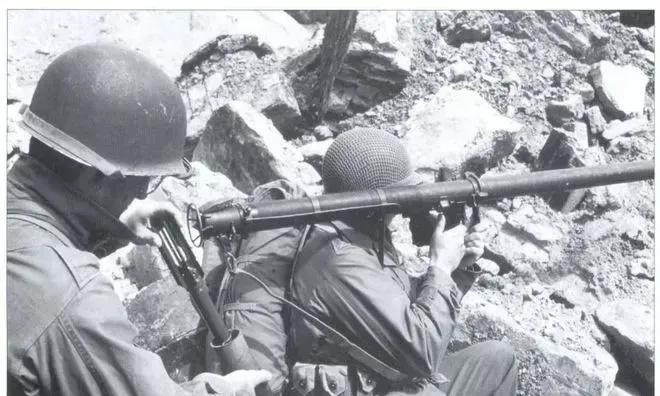

朝鲜战场上,志愿军面临着严峻的反坦克挑战。

美军在当地部署了大量坦克,战争结束时已经超过1300辆。

那时,志愿军缺乏足够的反坦克武器,反坦克炮资源匮乏,步兵主要依靠缴获自国军的巴祖卡火箭筒,以及传统的手榴弹和炸药包。

在这种情况下,巴祖卡火箭筒成为了最有效的反坦克武器之一。

虽然志愿军普遍装备的是60毫米口径的巴祖卡,破甲能力较为有限,但在五六百米的安全距离内进行打击仍然是可行的。

在美军的M4谢尔曼中型坦克身上,车体正面装甲厚度为63毫米,侧面为38毫米,炮塔正面厚度达89毫米。

若巴祖卡击中美军坦克尤其是侧面装甲,仍能造成很大威胁。

志愿军在解放战争期间缴获了2300多个巴祖卡火箭筒,其中大约1000个可用。

然而,这数目在数十万的军队中显得微不足道。

统计数据显示,9兵团第20军仅配备了53具火箭筒,显然数量远远不够。

回顾1943年,美国陆军步兵师装备了557个巴祖卡,而志愿军要达到一个营级才能装备1到2具,这表明反坦克武器的严重缺乏。

面对这种情况,志愿军急切希望能有更多的巴祖卡火箭筒。

而且,志愿军渴望的不是那些过时的60毫米巴祖卡,而是更先进的M20式89毫米超级巴祖卡。

这款火箭筒威力更大,射程也提高到了200米(实战大约150米),破甲能力可达280毫米,尽管其重量高于10公斤。

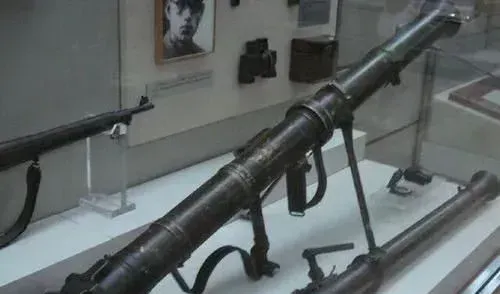

1950年10月,志愿军在坪洞战斗中缴获到一具完整的M20式火箭筒,并迅速送往后方进行研究。

虽先前已用缴获的少量超级巴祖卡进行攻击,效果良好,但这次的完整样品则成了仿制的模板。

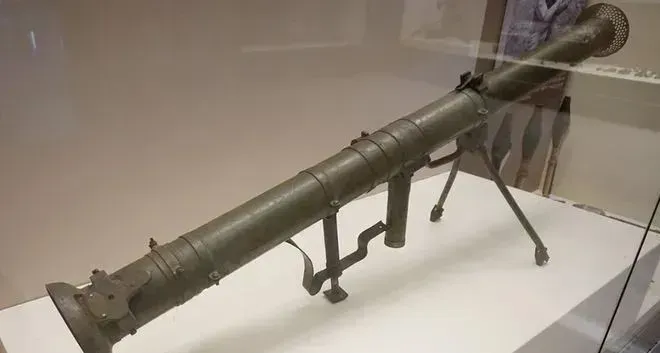

东北的沈阳52兵工厂承担了仿制任务。

经过7个月的努力,终于完成了51式火箭筒的生产。

虽然结构简单,但仿制过程却颇具挑战,最终还是采用了当时已有的较为成熟的技术。

尽管51式火箭筒并未完全仿制自超级巴祖卡,但其性能仍然不容小觑。

最初的51式火箭筒采用了60毫米巴祖卡的点火方式,直接使用干电池,但在实战中其可靠性相对较低,常常因为电池问题发生故障。

在结构上,超级巴祖卡装有发射时所需的电磁发电机,而解放军在初期无法进行仿制,只能使用早期的机械瞄准器,导致火箭筒的精度有所下降。

更重要的是,火箭弹的设计与超级巴祖卡有着显著差异。

51式火箭弹采用涡轮式火箭发动机,理论破甲厚度为100到150毫米,尽管外观上发生了变化,但仍是一款值得依赖的武器。

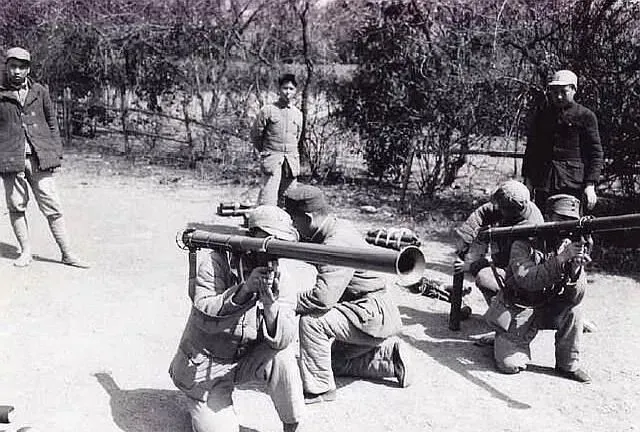

通过不断的努力,志愿军快速装备了52兵工厂生产的51式火箭筒,标志着志愿军反坦克能力的提升,并在随后的战斗中发挥了重要作用。

值得一提的是,51式火箭筒在实战中的表现不俗,尤其在战斗密集的场合,志愿军多次使用火箭筒造成敌方坦克重创。

尽管51式火箭筒较为原始,仍然成为了志愿军的重要武器之一。

随着战争进程的变化,解放军逐步升级装备,51式逐渐被淘汰。

最终,解放军更换为苏联的56式火箭筒,迎来了新的反坦克时代。

尽管如此,51式火箭筒仍是解放军第一款自主研发的火箭筒,具有重要的历史意义。