走进毛笔的世界~湖州•湖笔博物馆

发布时间:2024-09-16

走进湖州湖笔博物馆,仿佛踏入了一个充满墨香的时空隧道。这里不仅展示着湖笔的前世今生,更诉说着一段关于中华文明的动人故事。

湖笔,这个被誉为“文房四宝”之一的书写工具,其历史可以追溯到晋代。据传,湖笔的发源地在湖州市南浔区善琏镇。清代同治《湖州府志》记载:“(善琏)一名善练,居民制笔最精,盖自智永僧(隋朝人,名王法极,王羲之七世孙)结庵连溪往来永欣寺,笔工即萃于此。”这段文字生动地描绘了湖笔制作技艺的起源,也为湖笔注入了深厚的文化底蕴。

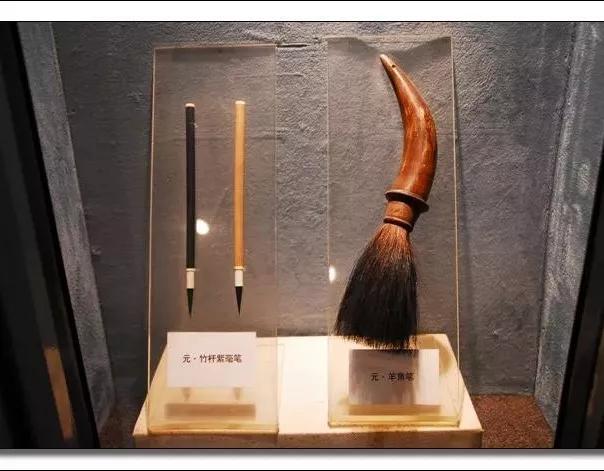

然而,湖笔真正闻名于世,是在元朝。在此之前,宣笔一直是全国最有名气的毛笔。但随着元代书画家赵孟頫对湖笔制作技艺的重视和推广,湖笔逐渐取代宣笔,成为中国毛笔之冠。《湖州府志》中记载:“元时冯庆科、陆文宝制笔,其乡习而精之,故湖笔名于世。”从此,湖笔与徽墨、端砚、宣纸并称为“文房四宝”,成为中国传统文化的重要组成部分。

湖笔之所以能够获得如此高的声誉,与其精湛的制作工艺密不可分。湖笔的制作是一项极其复杂的手工技艺,从原料进口到出厂,一般需要经过择料、水盆、结头、装套、蒲墩、镶嵌、择笔、刻字等十二道大工序,其中又细分为一百二十多道小工序。每一道工序都需要工匠们秉持“精、纯、美”的准则,精心制作。正如一位老艺人所说:“做一支好笔,就像绣花一样精细。”

在这些工序中,水盆和择笔是最为关键的两道。水盆是湖笔制作中最复杂的一道工序,笔工们需要在水盆中反复梳洗、逐根挑选毫毛,按色泽、锋颖、软硬等不同级别进行分类组合。择笔则是分拣毫毛的一道工序,让制成的半成品毛笔笔头在干燥状态下散开,迎着光线把没有锋颖的笔毛拣去。这些精细的操作,确保了湖笔能够达到“尖、齐、圆、健”的四德标准。

湖笔不仅是一种书写工具,更是中国书法艺术的重要载体。历代书法家都对湖笔赞不绝口,认为它能够完美地表达书法的韵律美和线条美。正如一位书法家所言:“湖笔在手,如得神助,笔走龙蛇,挥洒自如。”湖笔的出现,为中国书法艺术的发展提供了新的可能性,也促进了众多书画名家的艺术成就。

然而,随着社会文化的转型和书写工具的革新,传统湖笔技艺面临着严峻的挑战。次品泛滥、工匠流失、传承乏人等问题,使得这一珍贵的非物质文化遗产岌岌可危。为此,当地政府和文化部门采取了一系列保护措施。湖州建立了湖笔博物馆,举办湖笔文化节,为湖笔制作企业提供专项补助资金,还拍摄了科教影片《湖笔》,记录和传承这项技艺。

湖笔制作技艺作为国家级非物质文化遗产,其保护和传承不仅关乎一项传统技艺的存续,更关系到中华文化的传承和发展。它是中国劳动人民智慧的结晶,是中华民族杰出创造力的典范,也是促进中外文化交流的重要纽带。正如一位文化学者所说:“保护湖笔制作技艺,就是在守护我们的文化根脉。”

走出湖笔博物馆,我们不仅了解了湖笔的历史和制作工艺,更深刻地感受到了中华文化的魅力。在这个数字化时代,湖笔依然以其独特的魅力,吸引着人们的目光。它不仅是书写工具,更是连接过去与未来的文化桥梁,让我们在一笔一画中,感受中华文明的深厚底蕴。