书法演变历史:甲骨文—金文—小篆—隶书—草书—楷书—行书

发布时间:2024-09-19

汉字书法的演变历程,不仅是一部文字发展史,更是一部中华文明的进步史。从甲骨文到行书,每一种字体的出现都深深烙印着当时社会的需求和审美变迁。

甲骨文的诞生源于商代王室对占卜的痴迷。在距今三千多年前,商朝统治者事事必卜,甲骨卜辞成为记录王室活动的重要载体。这些刻在龟甲兽骨上的文字,线条纤细,直笔居多,棱角鲜明,反映了当时刻写工具的局限性。甲骨文的出现,标志着汉字体系的初步形成,为后世文字的发展奠定了基础。

随着青铜器制造技术的发达,金文应运而生。西周时期,青铜器成为皇权的象征,钟鼎铭文记载着贵族、诸侯的大事。金文笔画圆浑,体势雍容,体现了当时社会等级森严、礼仪繁复的特点。金文的出现,使得汉字的传播范围进一步扩大,为文化的传承提供了新的载体。

秦始皇统一六国后,推行“书同文”的政策,小篆应运而生。李斯主持整理的秦国文字,简化了原有的大篆,统一了汉字的形体。小篆的出现,标志着汉字第一次大规模的规范化,为国家统一和文化交流提供了便利。小篆字体圆润舒展,规矩得体,既体现了秦朝的中央集权,又展现了汉字的美学价值。

汉代社会的繁荣催生了隶书的兴起。隶书的出现,是对小篆繁琐书写方式的简化。隶书笔画趋于平直,字形渐成扁方形,书写更为便捷。隶书的普及,极大地提高了文字的实用性和传播效率,为汉代文化的繁荣提供了有力支撑。

随着社会的发展,人们对书写效率提出了更高要求,草书应运而生。草书的出现,是对隶书的进一步简化。从章草到今草,再到狂草,草书的演变反映了人们对书写速度和个性表达的追求。草书的出现,不仅提高了书写效率,也为书法艺术的发展开辟了新的天地。

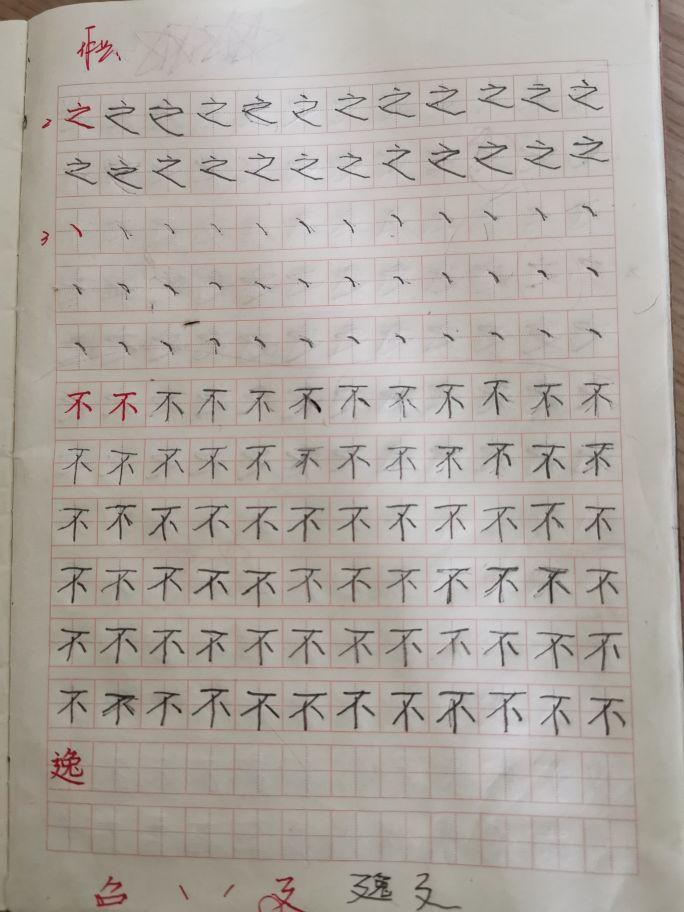

魏晋南北朝时期,楷书逐渐兴起。楷书吸收了隶书结构匀称的优点,简化了笔画,形成了方块汉字的基本形态。楷书的出现,标志着汉字形体的最终定型,为后世文字的规范化奠定了基础。楷书的方正平直,既体现了当时社会对秩序的追求,又为书法艺术的发展提供了新的可能性。

行书的出现,是对楷书和草书的折中。行书既保留了楷书的规整,又吸收了草书的流畅,成为日常书写的主要字体。行书的出现,反映了人们对书写效率和艺术表现的双重追求,体现了汉字书法的灵活性和包容性。

从甲骨文到行书,汉字书法的演变历程,折射出中华文明的进步轨迹。每一次字体的变革,都反映了当时社会的需求和审美变迁。汉字书法的发展,不仅推动了文化的传承和创新,也塑造了中华民族独特的审美情趣和精神气质。今天,当我们欣赏这些优美的字体时,我们不仅在欣赏艺术,更是在感受中华文明的脉动。