都江堰水利工程鱼嘴的巧妙——四六分水

发布时间:2024-09-19

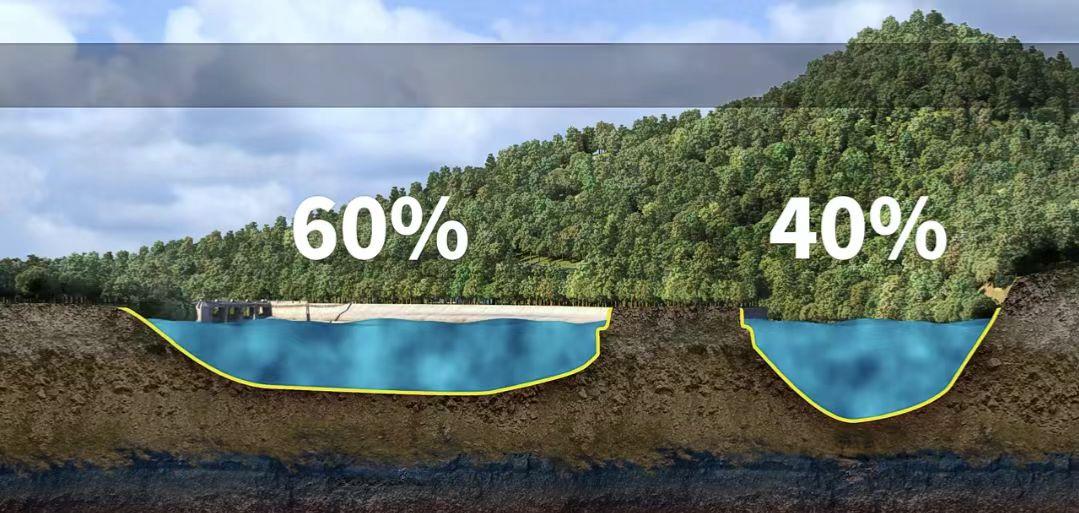

都江堰水利工程的核心组成部分 - 鱼嘴,是一座位于岷江弯道处的人工分水堤。这座形似鱼嘴的堤坝巧妙地将岷江分为内江和外江,实现了著名的“四六分水”功能。在枯水期,鱼嘴能让六成江水流入内江,四成流入外江;而在洪水期,这一比例则会自动调整为四六开。这种独特的设计,使得都江堰能够在防洪和抗旱之间取得平衡,为成都平原带来了持续两千多年的灌溉水源。

鱼嘴设计的巧妙之处,源于对水流特性的深刻理解。根据弯道环流规律,水流过弯道时,由于离心力的作用,凹岸水位较高,底部水压大,压力大的水流会流向压力小的方向。这就使得在枯水期,内江(位于凹岸)能够获得更多水流。而在洪水期,由于水流速度加快,这种效应会减弱,更多水流则会流向外江(凸岸)。同时,凹冲凸淤原理也发挥了作用 - 泥沙由于密度较大,上浓下稀。在弯道水流作用下,底层浑水从凹岸流向凸岸,表层清水则相反。这种自然分层,使得大部分泥沙被外江带走,减少了内江的淤积。

鱼嘴的这种自动调节功能,使得都江堰能够在不同季节和水文条件下,灵活应对洪水和干旱的双重挑战。在枯水期,六成江水流入内江,保证了成都平原的灌溉需求;而在洪水期,四成江水流入内江,六成排入外江,有效缓解了洪水压力。这种设计不仅避免了修建高坝带来的生态影响,还充分利用了自然水流的特性,体现了“道法自然”的智慧。

与现代水利工程相比,都江堰的鱼嘴设计显得更加灵活和可持续。现代大坝往往需要通过复杂的闸门系统来调节水流,而鱼嘴则完全依赖自然水流特性,几乎不需要人工干预。这种设计不仅减少了工程维护成本,还最大限度地减少了对生态环境的影响。

都江堰鱼嘴的设计,体现了古代中国工程师的非凡智慧。他们不仅深刻理解了水流特性,还巧妙地将这种理解转化为实用的工程设计。这种“乘势利导,因时制宜”的设计理念,至今仍对现代水利工程有着重要启示。它提醒我们,在面对复杂的自然环境时,应该更多地去理解和利用自然规律,而不是简单地对抗或改造自然。

都江堰水利工程,特别是其核心的鱼嘴设计,不仅是一项伟大的古代工程奇迹,更是人类与自然和谐共处的典范。它向我们展示了如何在满足人类需求的同时,最大限度地减少对自然环境的干扰。在当今全球气候变化和水资源短缺的背景下,都江堰的经验和智慧,无疑值得我们深入学习和借鉴。