安禄山造反1年就死了, 为何安史之乱还打了8年?

发布时间:2024-09-18

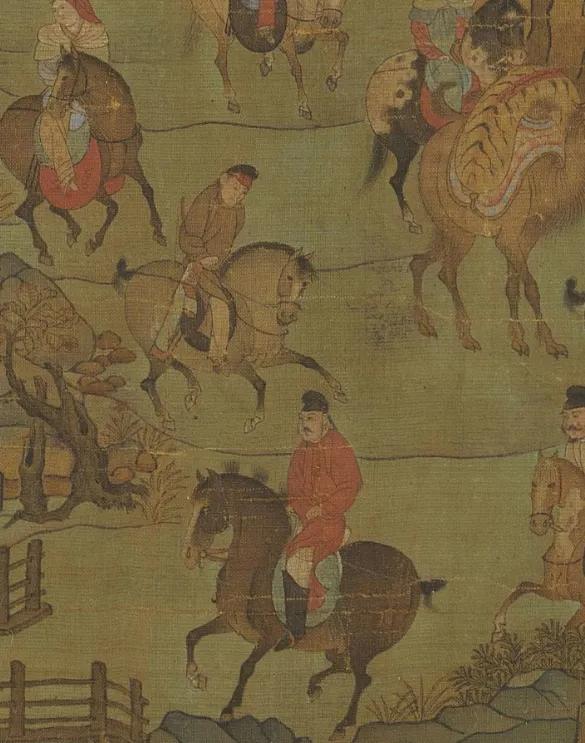

唐玄宗因安史之乱避幸四川

明皇幸蜀图 局部

01

安禄山的叛乱仅仅维持了一年就结束了,但安史之乱却持续了整整八年。

究其原因,是因为舆论被世家门阀所控制,他们不会告诉你,安史之乱的深层次原因实际上是当时社会阶层的固化。

关陇贵族垄断了朝堂,寒门庶族的士人们被阻断了上升通道,迫不得已远走河朔边塞,并怂恿安禄山与史思明起兵,试图打破这种固化的政治格局。

安禄山与寒门庶族之间是互相利用的关系。

历史学家早已注意到,安禄山和史思明这些唐廷眼中的叛臣在河北地区极有声望——“俗谓禄山、思明为二圣”。

因此,安史之乱并非偶然事件,而是有深厚的社会基础支撑的。

原因很简单,唐朝起源于关陇贵族,在唐太宗和武则天时期,虽然实行科举并大力扶持庶族,但作为新兴政治力量的寒门庶族在中央仍然缺乏影响力,世家门阀在中央拥有绝对的话语权。

科举的兴起使得新兴士族有了进入朝堂的机会,但当时的科举存在很大的黑幕,许多寒门子弟需要在长安蹉跎多年,因为他们需要通过行卷来获得推荐资格,就如杜甫所说的“朝扣富儿门,暮随肥马尘”。

如果你不理解,可以看看李白和王维的真实经历。

李白和王维年纪相仿,但他们的境遇却截然不同

,原因就在于他们出身门第的差异。

02

真实的李白一生非常坎坷。

李白出身商人家庭,本不能做官,但他一生都渴望做官以洗白自己的身份,但屡屡失望。

因为贫困,他遭到同居的刘姓女子嫌弃,最终离婚。

晚年更是凄惨,受流放之苦,只能依靠妻子宗氏,生活拮据。

李白醉酒图

而王维却出身河东王氏,这个家族又出自太原王氏,是七宗五姓之一。

十五岁时,王维进京应试,凭借诗、画、音乐的天赋,很快成为王公贵族的宠儿。

03

即使如此,针对这些新兴的士族阶层,门阀世家采取了很多限制措施

,试图将这些来自底层的竞争者压制在萌芽状态。

首先是遏制科举。

既然无法废除科举,他们就控制科举选拔。

首先是在源头上,虽然科举让读书人可以当官,但你必须由地方推荐才能获得资格,而地方和官场由世家把持,因此除非才华横溢,大部分庶族在选拔阶段就被淘汰。

即使进入考场,填写试卷,考生资料是公开的,考官可以在考试前查阅考生的出身背景。

如果文官的路不通,走武途呢?唐朝没有以文制武,武勋是另一条阳光大道,但这条路对寒门来说更难,因为贲官从仕过程中,官僚家庭占优势,他们可以提供更优越的教育机会和官场人脉,而普通百姓却无法获得这种训练和机遇。

因此贲官从仕的普通百姓数量要少得多,即使立下殊功,也根据出身分四等授官,贵族官子弟仍占优势。

其次是分化瓦解,通过政治联姻和散养门客。

世家门阀对庶族采取的是拉拢与收编策略。

许多庶族子弟出身贫寒,一朝跃龙门,但他们势单力微,想要在仕途上走得更远,必须投靠世家大族,以求更高的政治地位。

04

当然,通过这些策略进入世家的庶族只是少数,更多的庶族和底层读书人则是报国无门。

于是长安、洛阳等地聚集了大量盲流般的庶族,他们或在城内高谈阔论以求世家门阀的注意,或郁郁不得志客死他乡。

唐玄宗开元和天宝年间,随着边镇的扩大,这些前途渺茫的庶族纷纷前往河西和河北地区寻求机会。

这些文人很多都充入了地方的中下级官吏或边镇将领的谋士,如著名的边塞诗人高适和王昌龄等经常出入河西和幽州。

当时把控中枢的门阀世家巴不得他们离长安越来越远。

因此在河北,这些庶族人多学习纵横之术,指点江山,深得安禄山信任,例如高尚、张通儒等人皆是寒门子弟。

05

其中最著名的是严庄。

严庄是安禄山的重要谋臣之一,是策划安史起兵的关键人物。

安禄山称帝后,严庄任中书侍郎,后与安庆绪合谋杀害安禄山。

安庆绪继位后,严庄被任为御史大夫、冯翊王,权倾一时,后见安史势颓,复降唐,为司农卿。

之前有学者指出,安史乱军有明显的胡化色彩,多利用佛教、祆教等方式团聚部众进行政治动员。

然而这种动员方式需要依托特定的宗教信仰,其影响力有限,特别是像祆教这样带有鲜明胡族色彩的宗教,对汉人社会的吸引力有限。

因此安史政权在利用祆、佛宗教凝聚内部的同时,也需要寻找合适的方法争取汉族吏民的支持。

这就是严庄等寒门庶族的作用。

他们利用传统的五德终始学说,以五星会聚的天象变化作为易代的先兆,宣扬金土相代之说,以此争取人心,笼络士大夫,建构正统观念与政权合法性。

安禄山选择“燕”作为国号,很可能与这些谶语有关。

06

因此,安史之乱从阶层斗争的角度看,是中央世家门阀官僚与底层庶族士人之间的斗争。

洛阳和关中被叛军占领,大唐军队前期连连失利,陇右世家门阀受到了重创,而庶族队伍则快速崛起,他们在战争中获得了重要地位。

最终,安史之乱使庶族正式进入中枢,与陇右门阀势均力敌。

唐代宗时期,宰相有十二人,其中出身门阀世家的有4人,出身庶族的有2人,进士出身的有6人。

这显示,安史之乱后,门阀势力逐渐消退,新兴的庶族势力得以崛起。

07

安禄山的反叛虽然只维持了一年,他的作用其实并不像一些人想象的那样大。

真正推动这场叛乱的,是被排除在中枢权力之外的寒门庶族士子。

安史之乱后,关陇世家衰退,关东世家崛起,双方渐渐合流,同时利用科举选拨打压底层寒门,形成新的垄断。

这种垄断一直持续到唐末,最终在黄巢起义中烟消云散。

黄巢自己也是一名落第秀才,他完成了对大唐门阀的最后一击。

黄巢画像

真正解决这种矛盾的是宋明清科举的兴起,寒门子弟有了新的上升通道。

虽然后来由于科举的固化,又出现了新的科举世家,成为新的门阀。

08

推动安史之乱的除了寒门庶族之外,还有山东世家门阀的暗中操作。

安史之乱前,寒门士子做宰相的极为罕见,尤其是在唐玄宗时期,关陇贵族占据中枢,唐初李世民推行的“关中本位政策”导致山东士族受到歧视。

因此,安史之乱背后也有山东世家门阀的推动。

安史之乱后,“关中本位政策”被打破,朝廷更倾向于科举制

,五姓七望家族借助科举重新登上巅峰。

例如荥阳郑氏和清河崔氏在安史之乱后各自出了十几位宰相。

赵郡李氏、陇西李氏、博陵崔氏和范阳卢氏也出了大量进士,这些大多发生在安史之乱之后。

因此,安史之乱后,残存的关陇世家与山东门阀继续利用科举打压寒门,但寒门士子的上升通道比之前多少有所增加。

关陇贵族的独占动了众怒,山东世家、寒门士子和胡人联合发动了叛乱。

最终,山东世家门阀得利,寒门士子分一杯羹,而胡人则被杀或汉化。

09

此外,安史之乱的背后还有经济原因。

世家大族带来的严重土地兼并,使平民生活困苦,导致军事上的府兵制崩溃。

唐玄宗改府兵制为募兵制,赋予地方节度使大权以制衡中央世家,但这种制度结合经济结构的变化,产生了巨大破坏力,最终导致安史之后的藩镇割据和黄巢起义。

安史之乱不仅是阶层的斗争,也是经济矛盾的集中爆发。

唐朝中央权威受损,藩镇和世家对底层的盘剥愈发严重,最终引发了黄巢起义,使唐朝走向灭亡。