固态电池:从“全固态”到“近乎固态”

发布时间:2024-09-18

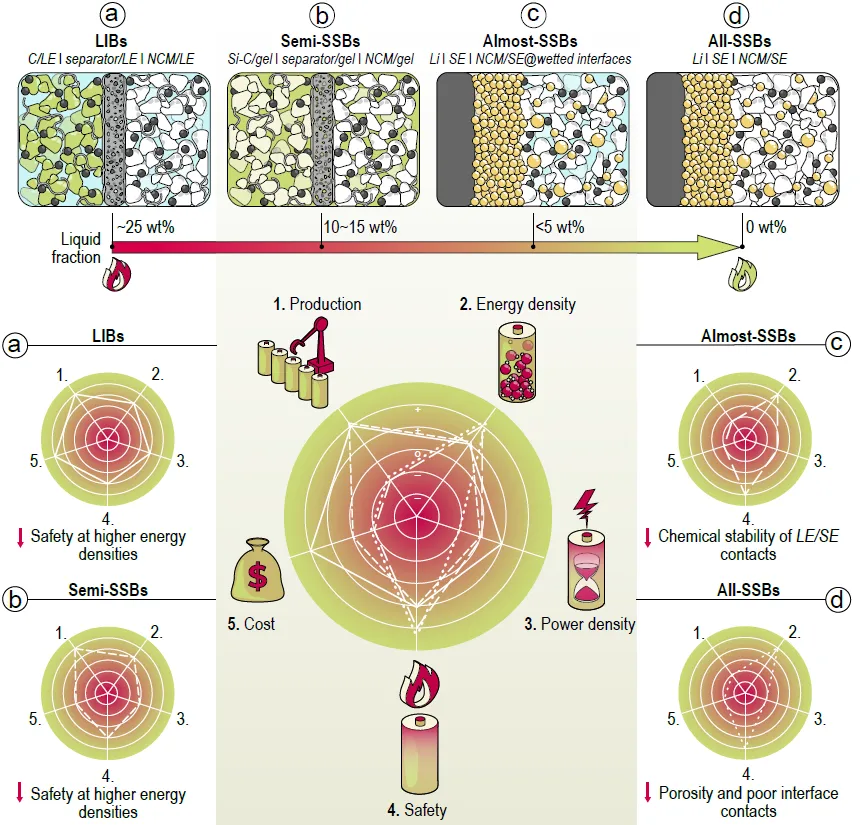

固态电池技术正在经历一场从“全固态”到“近乎固态”的革命性转变。这一转变不仅反映了技术发展的现实挑战,更预示着固态电池商业化应用的光明前景。

固态电池技术最初的目标是用固体电解质完全替代传统的液态电解质,以实现更高的能量密度和更好的安全性。然而,全固态电池在实际应用中面临着诸多挑战。德国吉森大学的研究人员指出,关键的固体电解质及其界面问题尚未得到很好的解决,导致全固态电池在循环稳定性、倍率性能和能量密度方面与传统锂离子电池相比仍存在差距。此外,固体电解质的高成本和电池循环所需的压力设备也阻碍了全固态电池的规模化生产。

面对这些挑战,研究人员开始探索一种折中的方案——“近乎固态”电池。这种电池将液体含量控制在5%以下,液体成分仅作为界面润湿剂而不承担传导离子的作用。德国吉森大学的研究人员提出,即使是含液量为0%的全固态电池仍可能具有热失控的风险,因此“近乎固态”可能是更具可行性的固态电池发展策略。

从“全固态”到“近乎固态”的转变,反映了固态电池技术发展的务实态度。中国科学院物理研究所的李泓研究员指出,固态电池的开发需要系统性地解决从正极侧到负极侧、从材料到电极再到电芯的一系列问题。他强调,仅仅依靠电解质本身是不够的,需要综合考虑正极材料、负极材料和界面处理方案。

在这一思路的指导下,固态电池技术近年来取得了显著进展。在电解质材料方面,日本东京工业大学的研究团队开发出了一种硫化物固态电解质,创下了32毫西门子每厘米的全球最高锂离子电导率记录。在正负极材料方面,中国科学院物理研究所的研究团队制备了一种硬碳稳定的锂硅合金阳极,使电池在高负载和高电流密度下实现了长期循环。

产业化方面,全球首家千兆级固态锂陶瓷电池工厂已于2024年初在中国台湾落成。日本丰田汽车成功制造出充电10分钟可续航1200公里的固态电池。美国Factorial Energy公司在美国马萨诸塞州投资5000万美元建设了年产能为200兆瓦时的固态电池装配线,这是美国最大的固态电池生产线。

这些突破性进展预示着固态电池商业化应用的曙光。国际能源署预测,高能量密度固态电池技术将在2025-2030年间实现商业化。中国智库EVTank预计,到2030年全球固态电池出货量将达到614.1吉瓦时,在整体锂电池中的渗透率将达到10%,市场规模将达到2500亿元。

从“全固态”到“近乎固态”的转变,体现了固态电池技术发展的务实与创新。它不仅解决了全固态电池面临的实际难题,也为固态电池的商业化应用铺平了道路。随着技术的不断进步和产业化的加速推进,固态电池有望成为下一代电池技术的主流,为电动汽车、储能等领域带来革命性的变革。