吊脚楼,也叫“吊楼”,为苗族、侗族、瑶族、土家族等族传统民居

发布时间:2024-09-16

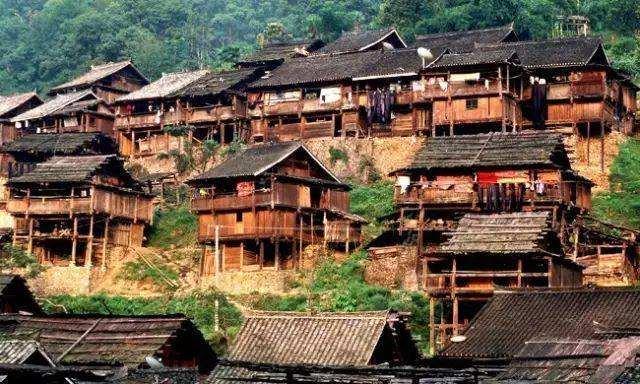

在中国西南的崇山峻岭之间,一种独特的建筑形式——吊脚楼,静静地矗立了数百年。这种被称为“半干栏式”的木质建筑,不仅是苗族、侗族、瑶族、土家族等少数民族的传统民居,更是一种承载着深厚文化内涵的建筑艺术。

吊脚楼的起源可以追溯到古代。据传,土家族的祖先最初居住在山洞或大树下,生活艰苦。后来,他们受到启发,开始在山坡上建造这种半悬空的房屋。这种建筑形式不仅能够防潮避湿,还能有效防御野兽和毒蛇的侵扰。随着时间的推移,吊脚楼逐渐发展成为一种独特的建筑艺术,体现了人类与自然和谐共处的智慧。

吊脚楼最显著的特点是其半干栏式的结构。房屋的一侧或两侧悬空,下面用木柱支撑,形成独特的“吊脚”形态。这种设计不仅美观,更具有实用价值。底层通常用来饲养家畜或存放杂物,而上层则作为居住空间。吊脚楼多依山傍水而建,或临江而立,或依山而筑,与周围的自然环境融为一体,形成一幅幅美丽的画卷。

吊脚楼的文化意义远不止于其建筑形式。它承载着丰富的民族文化和历史记忆。在土家族的传说中,吊脚楼是由天神赐予的礼物,体现了人与神灵的密切联系。吊脚楼的建造过程也充满了仪式感,如选材时要选择寓意吉祥的椿树或紫树,上梁前要举行祭梁仪式等。这些传统习俗不仅体现了土家族对自然的敬畏,也反映了他们对美好生活的向往。

随着时代的变迁,吊脚楼的建筑形式也在不断演变。从最初的简单结构,到后来的多层建筑,再到如今融合现代元素的新式吊脚楼,每一处变化都记录着民族文化的传承与发展。然而,无论形式如何变化,吊脚楼始终保持着与自然和谐共处的理念,这正是其最宝贵的文化内核。

在现代社会,吊脚楼的价值得到了重新认识。它不仅是一种建筑形式,更是一种文化遗产。许多地方开始重视对传统吊脚楼的保护和修复工作,将其作为重要的旅游资源进行开发。在一些地区,吊脚楼已经成为当地旅游的一大亮点,吸引着众多游客前来体验这种独特的建筑文化。

然而,我们也应该认识到,吊脚楼的保护与开发并非易事。如何在保护传统文化的同时,又能满足现代生活的需要,这是一个需要长期探索的课题。或许,我们可以从吊脚楼本身的设计理念中寻找答案——尊重自然,因地制宜,灵活变通。只有这样,才能让这种承载着深厚文化内涵的建筑形式,在新时代焕发出新的生机。

吊脚楼,不仅仅是一种建筑,更是一种生活方式,一种文化传承。它见证了民族的历史,承载着人们的智慧,也寄托着对未来的希望。在快速发展的现代社会中,吊脚楼提醒我们,人与自然的和谐共处,才是最珍贵的财富。