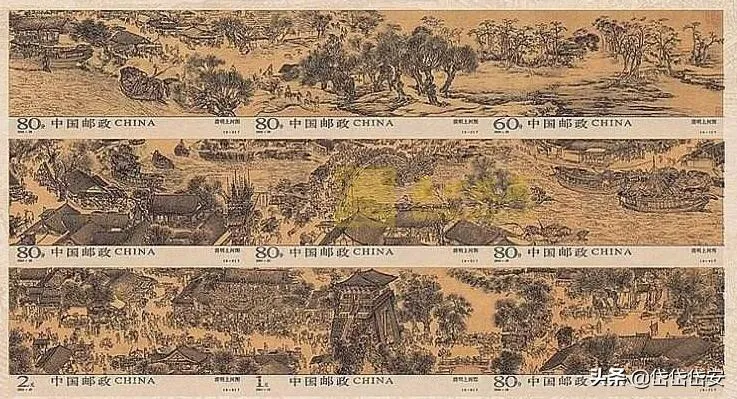

存世几十版《清明上河图》,到底哪版才是张择端真迹?

发布时间:2024-08-29

《清明上河图》是中国十大传世名画之一,也是北宋画家张择端唯一存世的精品。然而,这幅被誉为“中国美术史上最具传奇色彩”的作品,却存在着多个版本,其中以北京故宫博物院收藏的版本最为著名。那么,这个版本是否就是张择端的真迹呢?

北京故宫博物院收藏的《清明上河图》长528厘米,宽24.8厘米,画中描绘了北宋都城东京(今河南开封)的繁华景象。这幅画作虽然没有张择端本人的款印,但根据画幅后金代张著的题跋,以及画中内容与《东京梦华录》记载的一致性,被认定为张择端的真迹。此外,画中所用的绢本材料和“界画”技法,也被认为是宋代国画的典型特征。

然而,对于故宫藏本的真伪,学术界一直存在争议。内地学者童书业早在1965年就提出,这幅画“颓放的笔墨很像出自元人”,可能是元人的仿本。台湾学者吕佛庭在1972年也指出,这幅画的全局暮冬景色和人物形态不像是清明时节,且张择端身为翰林,不太可能花费大量时间描绘市井图画。

那么,为什么会出现如此多的《清明上河图》版本呢?一方面,这幅画作自问世以来就备受推崇,成为历代画家模仿的对象。另一方面,由于《清明上河图》曾多次进入宫廷,又多次被盗出宫,其真迹的下落一直扑朔迷离,这也为仿制品的流传提供了空间。

要鉴别《清明上河图》的真伪,需要综合考虑画作的时代风貌、流传经过、绘画材料和史料记载等多个方面。真正的张择端原作,不仅在绘画技法上具有宋代特征,还应该与同时期的历史文献记载相吻合。此外,画作的流传过程和历代收藏印章也是重要的参考依据。

《清明上河图》真伪之谜的探讨,不仅关乎一幅画作的归属,更反映了中国文化遗产保护的复杂性。它提醒我们,在面对珍贵文物时,既要尊重传统鉴定方法,又要保持开放和质疑的态度。同时,这也凸显了加强文物研究、完善档案记录的重要性,只有这样才能为后人留下更多真实可靠的文化遗产。