“哥”最初与兄义无关,是源于鲜卑语的“阿干”,是外来称谓

发布时间:2024-09-02

“哥”这个称呼在中国语言文化中有着悠久而复杂的历史。它的起源可以追溯到古代,但最初的含义与我们今天所理解的“哥哥”大不相同。

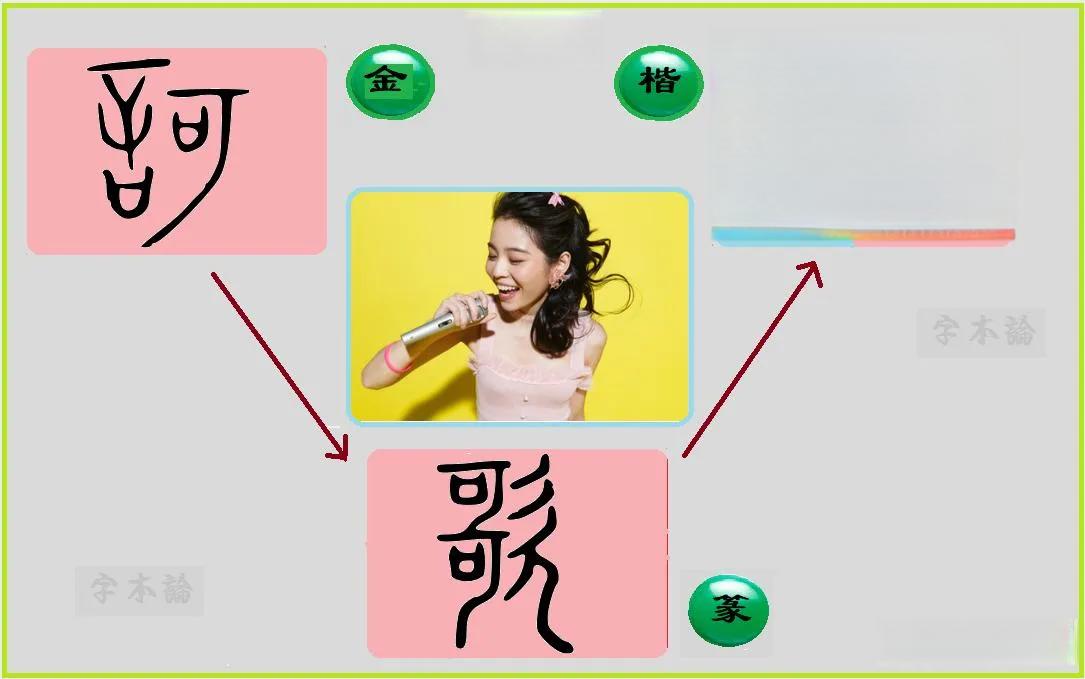

“哥”字在汉语中原本是“歌”(唱歌)的本字。早在甲骨文时期,“哥”就已经存在,而“兄”字则用来表示现在的“哥”义。直到东汉之前,“歌”字尚未出现,人们使用“哥”来指代唱歌的行为。

然而,随着时间的推移,“哥”的含义开始发生变化。到了唐朝,“哥”开始被用来称呼父亲。《旧唐书·王琚传》中记载:“玄宗泣曰:‘四哥仁孝,同气惟有太平’。”这里的“四哥”指的是唐玄宗的父亲唐睿宗李旦,因为他是武则天的第四个儿子,所以玄宗称父亲为“四哥”。这种称呼方式在当时并不罕见,顾炎武《日知录》中也提到唐时人称父为“哥”。

与此同时,“哥”也被用来称呼兄长。白居易在《祭浮梁大兄文》中就出现了以“哥”称兄的例子。这种称呼方式在五代后期至北宋时期尤为普遍,兄弟之间都是称“哥”的,甚至不用“弟”这个称呼。因此,在宋代,亲兄弟之间大哥可能会称呼弟弟为“二哥”而不是“二弟”。

随着时间的推移,“哥”的使用范围逐渐扩大,从家族称谓演变成了社会称谓。在现代社会中,“哥”已经不仅仅用来称呼兄长或父亲,而是成为了一种广泛使用的尊称。无论是对同辈还是长辈,都可以用“哥”来表示尊敬。

这种称呼方式的变化反映了中国社会文化的变迁。从最初的家族内部称呼,到后来的社会普遍使用,“哥”这个称呼承载了中国人对亲情、友情和社会关系的理解。它不再仅仅是一个简单的称谓,而是成为了连接人与人之间情感的纽带。

在当今社会,“哥”这个称呼仍然广泛使用,但其含义已经更加丰富和灵活。它可以用来称呼真正的兄长,也可以用来尊称朋友、同事甚至是陌生人。这种称呼方式的灵活性和普遍性,正是中国语言文化适应社会变迁的生动体现。

从“哥”的演变历程中,我们可以看到语言与社会文化之间的密切关系。一个简单的称谓,背后蕴含着深厚的文化底蕴和历史积淀。它不仅反映了中国人对家庭关系的理解,也体现了中国社会从传统到现代的变迁过程。在这个过程中,“哥”这个称呼不断演变,适应着社会的变化,同时也塑造着人们之间的关系模式。

总的来说,“哥”这个称呼的演变史,是一部浓缩的中国文化变迁史。它见证了中国社会从家族本位到个人本位的转变,也反映了中国人对亲情、友情和社会关系的理解的演变。在这个过程中,“哥”这个称呼不断丰富其内涵,成为连接人与人之间情感的重要纽带。