浅析唐朝武举制度的发展和历史影响

发布时间:2024-09-02

唐朝武举制度的创立,标志着中国古代军事人才选拔方式的重大变革。这一制度不仅影响了唐代的军事和政治格局,也为后世选拔军事人才提供了重要借鉴。

武举制度起源于唐武则天长安二年(702年)。在此之前,中国古代主要依靠世袭和推荐等方式选拔军事人才。武则天创立武举,旨在打破门阀世族对军政大权的垄断,选拔更多有能力的平民子弟进入军队高层。这一举措反映了唐代统治者“文武并用”的治国理念。

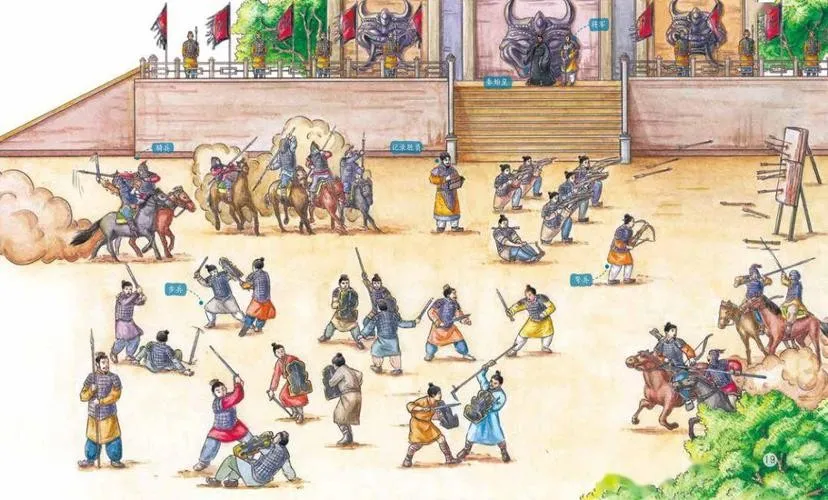

武举考试的内容主要包括武艺和膂力。据史料记载,唐代武举主要考察弓箭、刀枪等武艺技能。这种选拔方式强调实战能力,与传统的文官科举形成了鲜明对比。武举制度的创立,使得“朝为田舍郎,暮登天子堂”成为可能,为寒门子弟提供了改变命运的机会。

武举制度对唐代军事和政治产生了深远影响。首先,它扩大了军事人才的来源,为军队注入了新鲜血液。通过武举选拔的将领如郭子仪等,在平定安史之乱等重大军事行动中发挥了关键作用。其次,武举制度促进了文武分途,改变了“文武不殊途,而将相可兼任”的传统观念。这在一定程度上提高了军队的专业化水平,但也可能导致文官与武将之间的隔阂。

然而,武举制度也存在一些局限性。有学者指出,武举考试偏重武艺和气力,忽视了军事理论修养,可能会影响军事人才的整体素质。此外,武举制度的实施效果也受到地方势力的干扰。安史之乱后,地方藩镇势力强大,中央选举武官的权力受到侵蚀。

尽管如此,武举制度的创立仍被视为中国古代军事人才选拔制度的重大创新。它打破了门阀世族对军政大权的垄断,为平民子弟提供了晋升的机会,促进了社会流动。同时,武举制度也推动了尚武风气的形成,对唐代乃至后世的武术发展产生了积极影响。

武举制度的影响远不止于唐代。宋朝虽然一度废除了武举,但后来又重新恢复,并对其进行了改革。明清时期,武举制度进一步完善,成为选拔军事人才的重要途径。直到清朝末年,武举制度才最终被废除,前后延续了近1200年。

总的来说,唐朝武举制度的创立和发展,体现了中国古代统治者在人才选拔方面的创新思维。它不仅改变了传统的军事人才选拔方式,也对唐代乃至后世的社会结构和文化产生了深远影响。尽管这一制度存在一些局限性,但它开创了通过考试选拔军事人才的先河,为后世提供了宝贵的经验。