戊戌变法和戊戌政变

发布时间:2024-09-19

1898年,一场轰轰烈烈的改革运动在中国展开,却在短短103天后就以失败告终。这场被称为“戊戌变法”的改革,不仅是中国近代史上一次重要的政治改革,更是一次理想主义与现实主义激烈碰撞的典型案例。

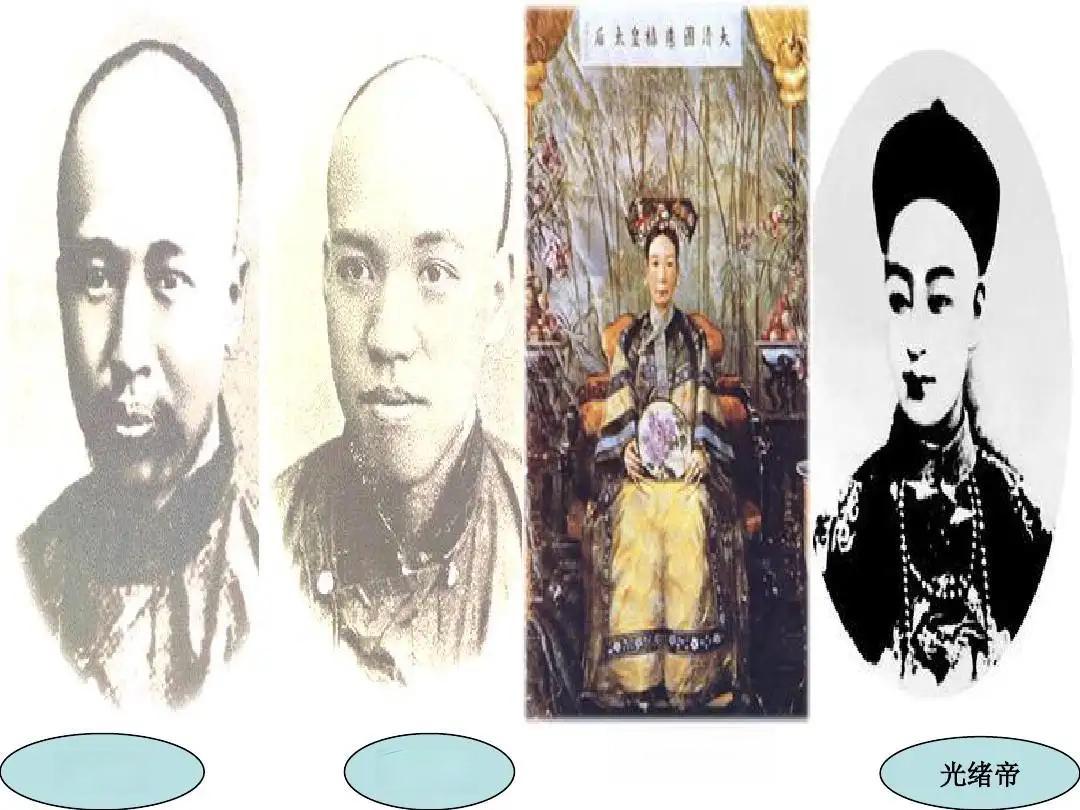

康有为、梁启超等维新派人士怀着救亡图存的崇高理想 ,希望通过学习西方,改革政治、教育制度,发展工商业等措施,使中国走上富强之路。 他们的改革蓝图包括设立农工商总局、裁撤冗官、改革科举制度、训练新式军队等。 这些措施在今天看来或许并不激进,但在当时却如同惊雷般震撼了整个社会。

然而, 维新派的理想与现实之间存在着巨大的鸿沟。 首先,他们过于高估了光绪皇帝的权力和影响力。事实上,光绪虽然名义上亲政,但实权仍掌握在慈禧太后手中。维新派寄希望于光绪能够推动改革,却忽视了权力结构的复杂性。

其次,维新派对社会变革的难度估计不足。他们试图在短时间内全面改革政治、经济、军事等各个领域,却忽视了这些领域的改革需要长期的准备和积累。正如一位历史学家所言:“他们试图在一百天内完成一百年才能完成的事情。”

再者,维新派忽视了改革可能带来的社会动荡。他们提出的改革措施触及了大量既得利益者的利益,却未能妥善处理这些矛盾。例如,裁撤冗官的提议虽然符合改革方向,但却激起了大量官员的反对。

最后,维新派缺乏足够的社会基础。他们的改革理念主要在知识分子和部分开明官员中传播,却未能深入到更广泛的社会群体中。这种缺乏广泛社会支持的改革,注定难以持久。

戊戌变法的失败,不仅是维新派理想主义的破灭,更是理想主义与现实主义碰撞的必然结果。 它告诉我们,任何改革都必须建立在对现实的深刻认识之上,既要保持理想主义的热情,又要具备现实主义的理性。只有这样,才能在变革的道路上走得更远。