宋代交子是什么?它是怎样发行和流通的?

发布时间:2024-09-16

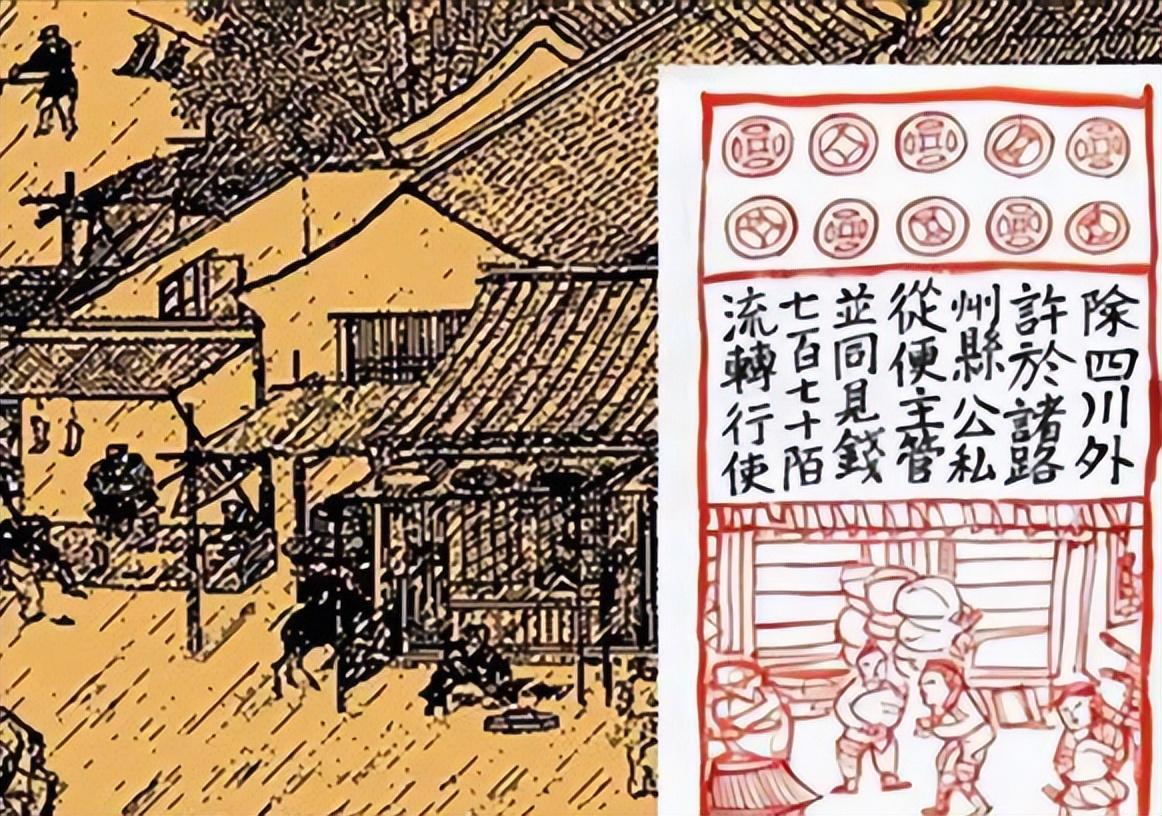

交子,这个诞生于北宋四川的纸币,不仅是世界上最早的正式纸币,更是货币史上一个划时代的创新。它的出现,源于一个简单的经济需求,却最终演变成了一种复杂的信用体系。

交子的起源可以追溯到北宋初年。当时,四川地区流通的主要是铁钱,这种货币虽然价值稳定,但携带极为不便。正如史料记载:“铁钱重,小钱每十贯重六十五斤,折大钱一贯重十二斤。”在这种情况下,一些富商开始发行一种名为“交子”的票据,以方便交易。

最初的交子是由16家富商联合发行的。他们接受客户的铁钱存款,然后发放交子作为凭证。这些交子可以在指定的商家使用,也可以随时兑换成铁钱,但需要支付一定的手续费。这种模式很快得到了市场的认可,交子的使用范围不断扩大。

然而,随着交子影响力的扩大,问题也随之而来。一些不法商人开始滥发交子,导致挤兑事件频发。在这种情况下,北宋政府决定介入。天圣元年(1023年),政府设立了益州交子务,开始发行官方的交子。

官方交子的发行,标志着交子从民间票据向官方货币的转变。政府规定,每发行一界交子,必须准备一定比例的铁钱作为储备金。同时,交子的面额和发行量也有了明确规定。这种规范化管理,大大增强了交子的信用基础。

交子的流通方式也颇具特色。它采用了“兑界”的制度,即每两年为一界,到期后必须兑换新交子。这种做法既是为了防止伪造,也是为了控制发行量。此外,交子的面额也经历了多次调整,从最初的1-10贯,到后来的1贯和500文,体现了政府对市场需求的回应。

交子的成功,很大程度上得益于其独特的信用机制。在民间阶段,交子的信用主要依赖于发行商的信誉和实力。而官方交子则依靠政府的信用和严格的管理制度。这种信用机制的转变,为后世纸币的发展提供了宝贵的经验。

然而,交子的命运并非一帆风顺。随着北宋末年的战乱和财政危机,交子逐渐失去了信用基础。宋徽宗时期,政府开始无限制地增发交子,导致严重的通货膨胀。最终,交子被改名为“钱引”,失去了其原有的货币职能。

尽管如此,交子的历史意义依然重大。它是纸币发展史上的一个重要里程碑,为后世纸币的发行和管理提供了宝贵的经验。同时,交子的出现也反映了宋代商品经济的繁荣,以及政府在货币管理方面的创新尝试。

今天,当我们回顾交子的历史时,不禁感叹古人的智慧。交子的诞生,不仅是一个经济现象,更是一个社会变革的缩影。它告诉我们,货币的本质在于信用,而信用的建立则需要政府、市场和社会的共同努力。