伊藤博文访华,本打算援助戊戌变法,却直接导致康梁维新的失败

发布时间:2024-09-19

1898年,日本前首相伊藤博文以私人身份访问中国,本意是为日本寻找新的发展机遇。然而,他的到来却意外地成为了压垮戊戌变法的最后一根稻草。

伊藤博文的访问恰逢中国历史上一个关键时刻。 光绪皇帝刚刚颁布“明定国是”诏书,宣布实行变法。以康有为、梁启超为代表的维新派正试图推动一系列激进的改革措施,以挽救摇摇欲坠的清朝统治。在这个敏感时期,伊藤博文的到来无疑引起了各方的高度关注。

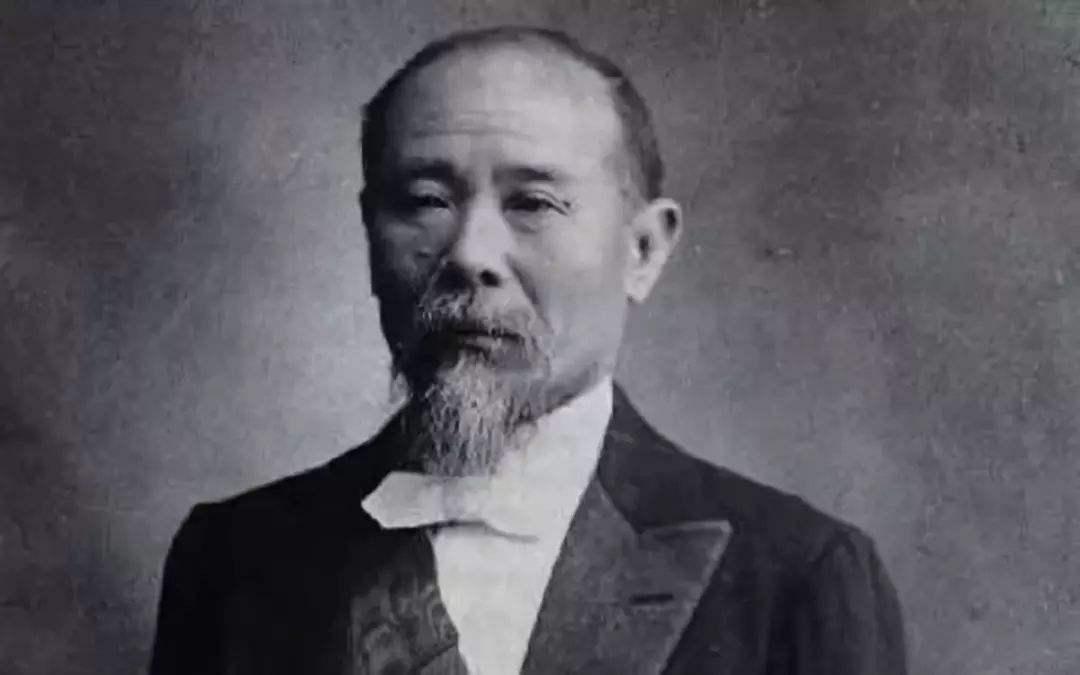

作为日本明治维新的重要人物,伊藤博文在中国享有极高的声誉。他的到来让维新派看到了希望,认为可以借助他的影响力推动改革。然而,伊藤博文的真实意图却与维新派的期望存在巨大差距。

伊藤博文在访问中提出了四条建议:设立中央银行、建立军官学校、实行征兵制、建设南北铁路。 这些建议客观上确实符合中国当时的需求,但如果仔细分析,我们会发现它们更多地是从日本利益出发。例如,设立中央银行可以为日本资本进入中国铺平道路;建设铁路则有利于日本商品在中国的流通。

更重要的是,伊藤博文在与庆亲王的会谈中明确表示,改革应该“慎重周详”,不能“轻躁”。他强调需要“老成练达之人”与“盛壮气锐之士”的结合,这实际上是对维新派激进做法的批评。然而,维新派却误解了他的意图,认为他是在支持自己的改革。

伊藤博文的访问加剧了中国内部的政治矛盾。 以慈禧太后为首的保守派对他的到来感到极度不安。他们担心,如果伊藤博文真的成为光绪的顾问,那么日本的影响力将在中国不断扩大,这将严重威胁到他们的权力。因此,他们决定采取行动。

1898年9月21日, 慈禧太后发动政变,软禁光绪皇帝,逮捕维新派领导人,戊戌变法就此失败。 虽然伊藤博文并非直接导致变法失败的原因,但他的访问无疑加速了这一进程。他的到来让保守派感到了威胁,也让维新派产生了不切实际的期望。

伊藤博文的中国之行,虽然初衷是为日本寻找发展机遇,却意外地成为了中国近代史上一个重要的转折点。它不仅暴露了中国内部的政治矛盾,也反映了当时复杂的中日关系。伊藤博文的建议,虽然在某些方面符合中国的需要,但更多的是从日本的利益出发。他的访问,最终成为了戊戌变法失败的一个催化剂,也为中国未来的命运埋下了伏笔。