侵权责任之无过错原则适用

发布时间:2024-09-18

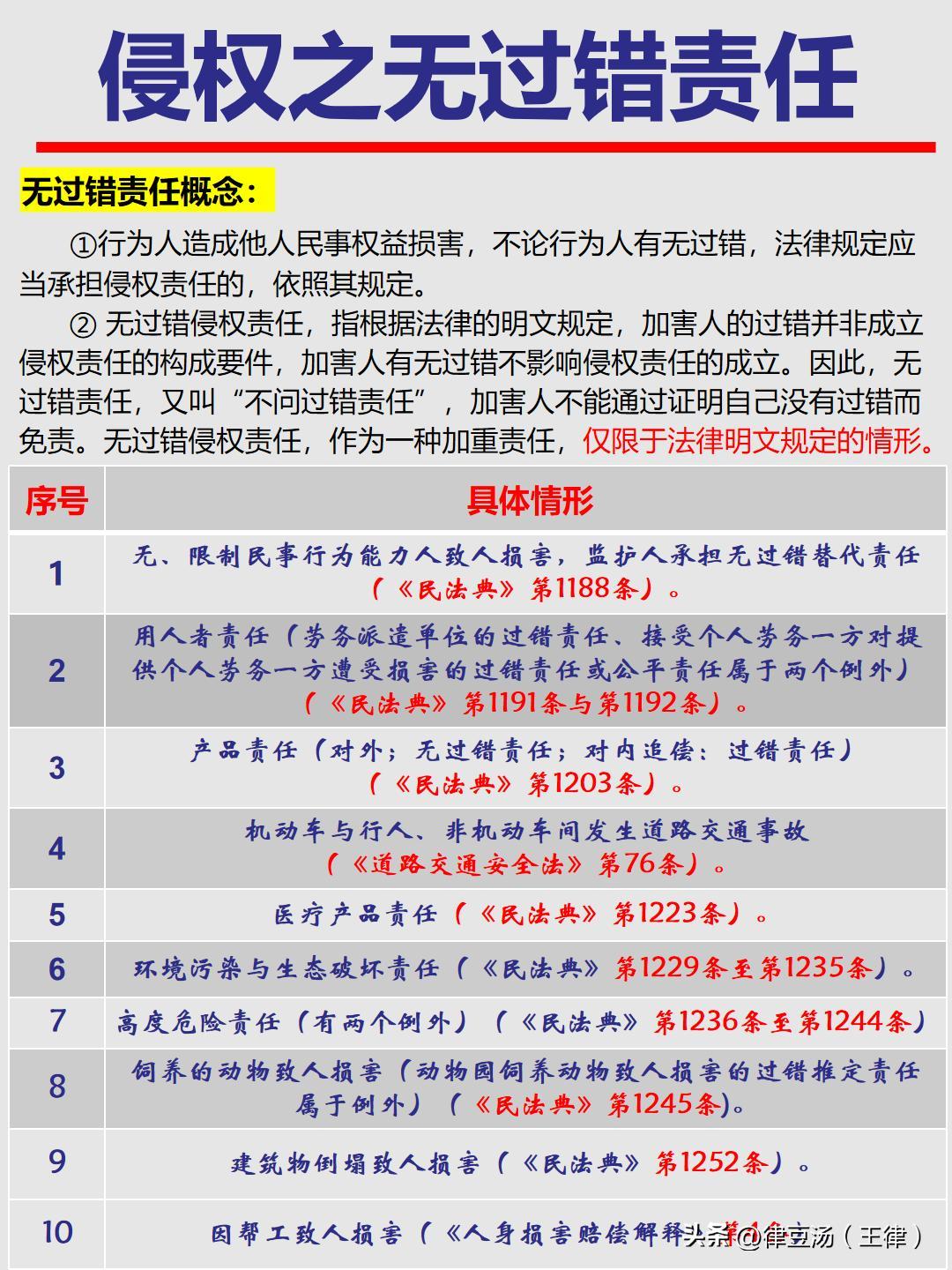

无过错责任原则,也称无过失责任原则 ,是指在特定情况下,即使行为人没有过错,也要对造成的损害承担民事责任。这一原则主要适用于高度危险作业、环境污染、产品责任等领域。然而,在医疗领域,无过错责任原则的适用却引发了不少争议。

根据《中华人民共和国民法典》第一千二百一十八条的规定,患者在诊疗活动中受到损害,医疗机构或者其医务人员有过错的,由医疗机构承担赔偿责任。 这意味着在医疗领域,通常适用的是过错责任原则 ,而非无过错责任原则。然而,这并不意味着无过错责任原则在医疗领域完全没有适用空间。

在某些特殊情况下,即使医疗机构或医务人员没有过错,也可能需要承担一定的责任。例如,当患者在接受诊疗过程中出现难以预料的并发症或不良反应时,虽然医务人员已经尽到了应有的注意义务,但患者仍然遭受了损害。在这种情况下, 如果完全不给予患者任何补偿,可能会导致不公平的结果 。

然而,将无过错责任原则适用于医疗领域也面临着诸多挑战。首先, 如何界定“无过错”是一个难题 。医学是一门复杂的科学,许多医疗行为都存在一定的风险和不确定性。其次,如果 过度扩大无过错责任的适用范围,可能会增加医疗机构的负担 ,影响医疗行业的健康发展。

值得注意的是,在医疗事故中,民事责任和行政责任是两个不同的概念。根据《医疗事故处理条例》的规定,医疗机构及其医务人员除了应依法承担民事责任外,还可能面临行政处罚和行政处分。民事责任主要关注对患者损失的“填平”,而行政责任则更多地出于惩戒和防范的目的。

无过错责任原则在医疗领域的适用,体现了法律在平衡患者权益和医疗行业发展之间的努力。一方面,它为患者提供了更多的保障,确保即使在难以归责的情况下也能获得一定的补偿。另一方面,它也对医疗机构提出了更高的要求,促使医疗行业不断提升服务质量和技术水平。

然而,无过错责任原则的适用也需要注意界限。过度扩大其适用范围可能会导致医疗机构过度谨慎,影响医疗决策的科学性和合理性。因此,在具体实践中,需要在保护患者权益和促进医疗行业发展之间寻找平衡点。

总的来说,无过错责任原则在医疗领域的适用是一个复杂的问题,需要法律、医学和社会各界的共同努力。只有在充分考虑各方利益的基础上,才能制定出更加合理、公平的医疗损害责任制度,为构建和谐的医患关系提供法律保障。