古代的举人如果没考上进士,能够做什么官?

发布时间:2024-09-18

古代的举人如果没考上进士,能够做什么官?这是萨沙问答的第203集。

自古以来,只有秀才因文凭不够而饿死,举人则有所不同。

这是因为,秀和举的社会地位完全是两个层次。

举人是科举考试中的胜利者,只是距离做官还有些差距,而秀才则更远,地位自然低微。

其实,想要获得秀才的资格也并非易事。

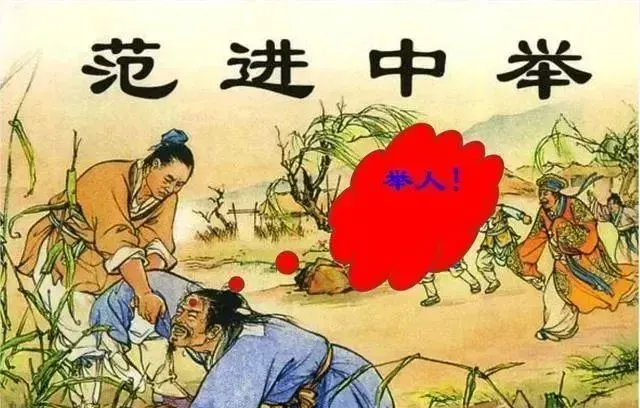

从《儒林外史》中可以看出,周进和范进耗费了一辈子,从十几岁考到五十多岁才终于考上秀才。

像洪秀全这样到了三十多岁仍未成为秀才的人也屡见不鲜。

各个朝代的秀才录取率各不相同,大致在4-5%左右,也就是说大约20到25个人中只有1人能够考取。

自然,考生可以选择复读,第二年再战,但新一届考生数量众多,竞争依旧激烈,录取率鲜有改变。

总体而言,考生长年累月反复考试,成功率大概在10%。

也就是说,十个人长期努力,最终可能就只有一人能成就秀才,这样的录取率不容小觑。

考中秀才的实际好处也非常有限,社会地位低微,经济收益更是微乎其微。

在《儒林外史》中,范进一旦中了秀才,丈人胡屠夫便兴高采烈地祝贺,竟毫不留情地责备他是“无用之人”。

为什么会如此?

秀才的地位叵测,除了可以在部分情况下免去赋税和徭役外,见到县官时无需下跪,其他便无他用。

只有那些成绩优异、被学官认可的秀才才可成为“廪生”,享受财政补贴,按月领取粮食。

而普通秀才并无任何国家的收入,因此必须自谋生路。

他们大多依靠教书为生,但古代的私塾又难以积累富余,仅能勉强维持基本生活。

或者干脆做些记账、担任伙计等工作,这些职业在古代并不被重视。

举人则显得截然不同。

举人的录取率较低,秀才中举人的概率约为3-4%。

虽然表面上和秀才的录取率相似,但实际竞争远比考秀才要激烈。

考中举人之后,便可享受一系列特殊待遇。

首先,举人及其家族可以免去大部分赋税和徭役,减轻了他们的生活负担。

在古代,赋税和徭役相当重,作为举人的家庭经济压力得以显著降低。

特别是一些地主家庭的举人,享受的好处更是非同小可。

因此,一些小地主为减轻税赋,往往将土地假过户给举人,并给与丰厚回报,举人便可轻松获益而无任何支出。

仅这一项就足以让举人维持日常生活的所需。

不少社会底层人士甚至愿意投靠举人家中,成为家仆,以逃避徭役,对于想要寻找服务的举人而言,则不乏选择。

再者,尽管举人未必能均如进士一般顺利入官,但与进士的距离仅一步之遥。

在宋、明、清三朝中,考取进士的举人可直接被授予官职,换句话说,举人成为官员的机会恰是相当可观。

即使举人未能考中进士,依然能够做官。

举人从官职起步相对较低,主要可担任教谕(县委主任)、县丞(副县长)、主薄(县委秘书长)等基层官职,而在职位上表现突出的,亦可能升为知县。

知县通常被称为“土皇帝”,地方权力相当大。

即便是教谕、县丞、主薄这类官职,若想捞些好处也是相对容易的。

以教谕(县委主任)为例,童生获得秀才后,需在履历上注册盖章。

而秀才通常会向教谕行贿,以求便利,这是潜规则。

至于县丞和主薄,均为实权官职。

县丞虽仅为正八品,但其职责涵盖全部文书档案、仓库、粮马、税收等,岗位颇具利益,随意捞取收入,有利可图。

综上所述,举人志在仕途并不难,掌握权力更是相对简单。