世界遗产,福建土楼(一)——永定土楼群

发布时间:2024-09-02

在福建省龙岩市永定区,散落着数百座独特的圆形建筑,它们就是被誉为“东方建筑明珠”的永定土楼群。2008年,永定土楼群作为“福建土楼”的重要组成部分,被正式列入《世界遗产名录》,成为中国第34项世界文化遗产。

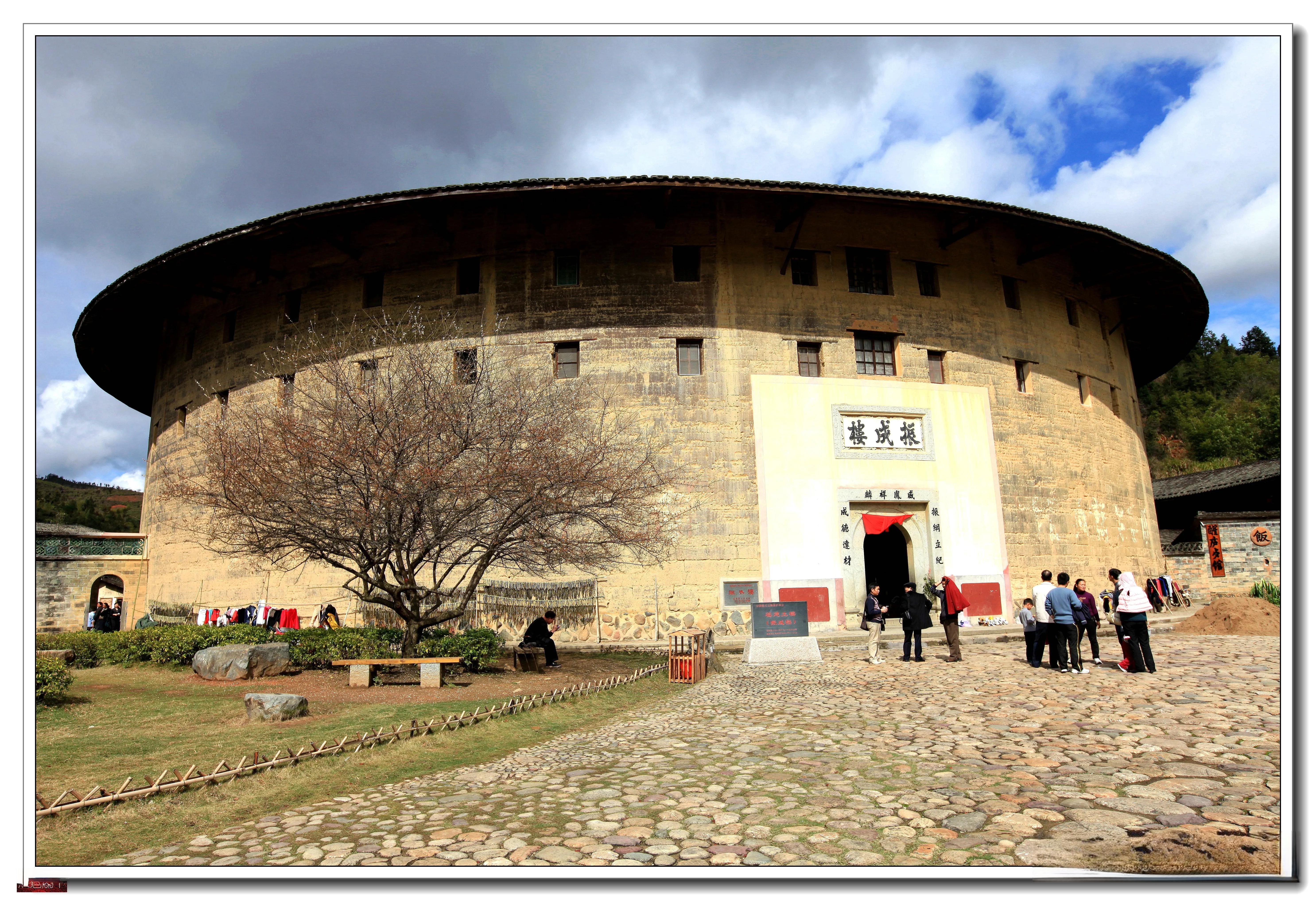

永定土楼群以其独特的建筑风格和深厚的文化内涵,成为了客家文化的活化石。这些土楼多建于明清时期,是客家人为了防御外侵、聚族而居而建造的大型防御性建筑。土楼的建筑材料主要为生土、杉木、鹅卵石等,就地取材,体现了客家人与自然和谐共处的智慧。其中,最引人注目的是那些巨大的圆形土楼,如振成楼、承启楼等,它们不仅具有极强的防御功能,更是客家人“天人合一”哲学思想的体现。

永定土楼群的建筑布局和结构设计充分展现了客家人的智慧。以振成楼为例,这座始建于1912年的圆形土楼,直径达57.2米,高四层,共有260个房间。其内部结构采用“内通廊式”,各层设有环形走马廊,便于防御和内部交流。土楼的底层为厨房和公共活动空间,二层为粮仓,三层以上为居住空间,这种布局既符合防御需求,又体现了客家人的生活智慧。

永定土楼群不仅是建筑艺术的杰作,更是客家文化的载体。每座土楼都是一座小型的社会,内部设有祠堂、学堂等公共设施,体现了客家人重视宗族和教育的传统。土楼的壁画、雕刻等装饰艺术,更是客家文化的集中体现,反映了客家人对美好生活的向往和追求。

然而,随着现代化进程的加快,永定土楼群也面临着保护与发展的挑战。一方面,土楼作为文化遗产需要得到妥善保护;另一方面,当地居民的生活需求也需要得到满足。为此,当地政府采取了一系列措施,如设立土楼保护专项资金、开展土楼修缮工程等,努力在保护与发展中寻找平衡。

永定土楼群作为世界文化遗产,不仅是客家文化的瑰宝,更是全人类共同的文化财富。它见证了客家人迁徙、发展的历史,展现了中国传统文化的智慧,为研究中国古代建筑、社会结构和文化传承提供了宝贵的实物资料。今天,当我们走进永定土楼群,仿佛穿越时空,感受到了客家文化的魅力和生命力。

永定土楼群的成功申遗,不仅提升了其国际知名度,也为当地带来了新的发展机遇。据统计,2012年永定土楼景区接待游客超过400万人次,成为当地重要的旅游和文化资源。然而,如何在发展旅游的同时保护好这些珍贵的文化遗产,仍是一个需要长期探索和实践的课题。

永定土楼群作为世界文化遗产,不仅是客家文化的象征,更是中华文明的重要组成部分。它向世界展示了中国传统文化的博大精深,也为我们思考如何在现代化进程中保护和传承文化遗产提供了宝贵的经验。让我们共同努力,守护好这份珍贵的文化遗产,让永定土楼群的魅力永续传承。