清兵制服上的“兵”字和“勇”字有什么区别?

发布时间:2024-09-02

清朝的军服上,“兵”字和“勇”字的区别,折射出一个王朝由盛转衰的军事变革历程。

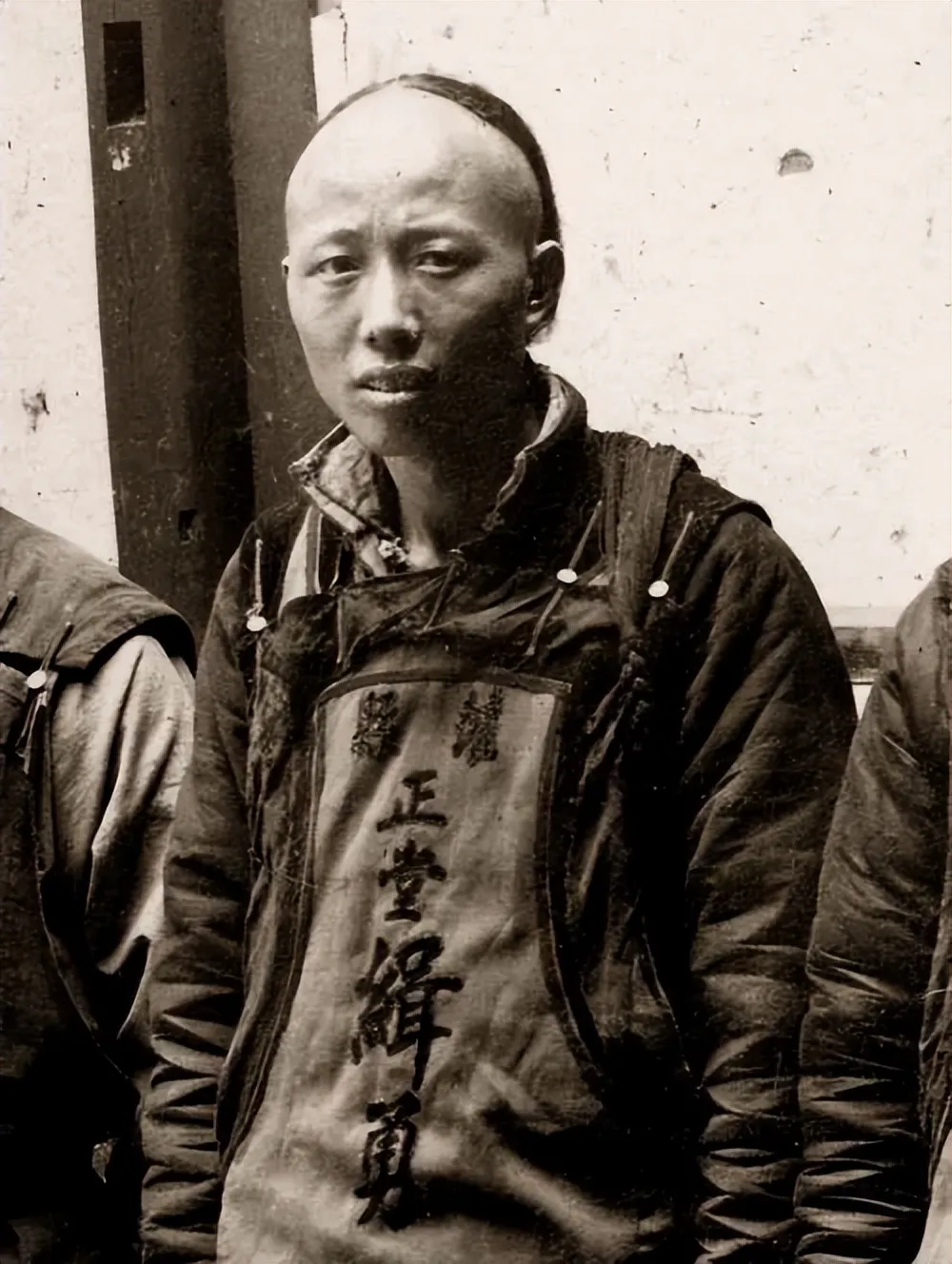

清朝初期,八旗兵和绿营兵构成了国家的正规军。八旗兵主要由满族、蒙古族等组成,是清朝的嫡系部队。绿营兵则是清朝在统一全国过程中收编的明军和其他汉兵,以绿旗为标志。这两种军队的士兵胸前都绣有“兵”字,表明他们享有国家编制,定期领取军饷。

然而,随着时间推移,八旗兵和绿营兵逐渐腐败。长期的安逸生活使他们失去了战斗力。到了太平天国时期,这两支军队在战场上屡遭败绩。面对危局,清朝不得不采取新的措施。

1853年,曾国藩在湖南招募乡勇,组建了后来名震一时的湘军。这些乡勇没有国家正式编制,因此胸前绣的是“勇”字。尽管他们被视为“临时工”,但湘军在镇压太平天国起义中发挥了决定性作用。

勇营的兴起改变了清朝的军事格局。“勇”字士兵虽然没有固定编制,但他们往往来自同一地区,有着强烈的乡土情结和凝聚力。更重要的是,勇营的将领往往拥有较大的自主权,这使得他们在战场上更加灵活机动。

相比之下,“兵”字士兵逐渐沦为“混吃等死”的状态。他们虽然享有稳定的收入,但失去了进取心和战斗力。正如一位历史学家所言:“民营效率优于国营。”这句话虽然带有调侃意味,却道出了勇营崛起的根本原因。

勇营的待遇也逐渐超过了正规军。以湘军为例,他们在战场上获得的战利品可以自行分配,这极大地激发了士兵的战斗热情。相比之下,八旗兵和绿营兵只能依靠固定的军饷度日。

然而,勇营的崛起也带来了新的问题。这些地方武装力量的强大,逐渐威胁到了中央集权。曾国藩在攻破天京后主动请求解散湘军,正是出于对清朝统治稳定的考虑。

清朝末年,面对内外交困的局面,朝廷试图通过训练新军来挽救危局。但为时已晚,新军最终成为推翻清朝的重要力量。

从“兵”到“勇”的变迁,反映了清朝军事制度的兴衰。它不仅是一个简单的文字游戏,更是清朝统治能力衰退的缩影。这段历史告诉我们,一个国家的军事力量,不仅取决于装备和编制,更取决于制度的活力和士兵的斗志。