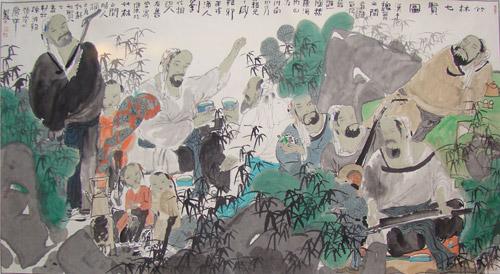

建安七子:浅谈他们的文学创作情况及其影响因素

发布时间:2024-09-15

建安七子,这个在中国文学史上熠熠生辉的文学群体,代表了汉末三国时期文学的最高成就。他们分别是孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚和刘桢。这七位文人以其卓越的才华和丰富的创作,共同塑造了建安文学的独特风貌,为后世留下了宝贵的文化遗产。

建安文学风格鲜明慷慨悲凉

建安七子的文学创作具有鲜明的时代特征和个性特征,被后人称为“建安风骨”或“魏晋风骨”。他们的作品意境宏大、雄健深沉,常常直抒胸臆,抒发渴望建功立业的雄心壮志,同时也流露出人生短暂、壮志难酬的悲凉幽怨。这种风格的形成,与当时动荡的社会背景和个人经历密不可分。

汉末乱世激发文学创作热情

建安七子生活在东汉末年,这是一个政治动荡、社会动乱的时期。汉末的党锢之祸、州牧割据和连年战争,给文人们提供了丰富的创作题材。他们通过文学作品抒发对现实的感慨,反映社会实况和个人遭遇。同时,由于儒学的衰微和传统礼教的崩塌,文人们的思想得到了解放,创作的空间得以拓宽。他们不再局限于阐发经义,而是开始关注现实生活,展现个性,抒发个人的思想感情。

曹操父子引领邺下文风兴起

建安文学的兴盛,也与曹操父子的政治倡导密不可分。建安末年,曹氏父子掌握政治大权,他们雅好文学,形成了以曹氏为中心的文学集团,促成了“邺下文风”的兴盛。曹操父子不仅自己创作,还积极招揽文人,为建安七子等文学家提供了良好的创作环境和展示才华的舞台。

王粲徐干作品彰显建安风骨

在建安七子中,王粲的成就尤为突出。他的《七哀诗》和《登楼赋》最能代表建安文学的精神。《七哀诗》之一(《西京乱无象》)写他由长安避乱荆州时途中所见饥妇弃子场面,深刻揭示汉末军阀混战造成的惨象及人民深重灾难,使人怵目惊心。《登楼赋》则是他在荆州时登麦城城头所作,主要抒发思乡之情和怀才不遇的愁恨,富于感人力量,是抒情小赋的名篇。

徐干则以他的《中论》闻名,这部著作被曹丕称赞为“成一家之言,辞义典雅,足传于后。”他的情诗《室思》也写得一往情深,细腻深厚,比同一题材的《青青河畔草》或《冉冉孤生竹》更胜一筹。

建安七子开创五言诗新纪元

建安七子的文学成就,不仅体现在诗歌创作上,他们在辞赋和散文领域也做出了重要贡献。他们以写五言诗为主,使五言诗在艺术上更臻于精美。同时,他们的小赋在题材的普通化、日常化方面进一步冲淡了过去大赋的贵族性质,增强了反映社会现实的功能,并且抒情色彩更加浓厚。

建安七子的文学创作,不仅反映了他们所处时代的社会现实和个人命运,更开创了中国文学史上一个新的纪元。他们的作品,至今仍闪耀着不朽的光芒,激励着后世文人不断追求文学的高峰。