坎儿井起源之谜

发布时间:2024-09-19

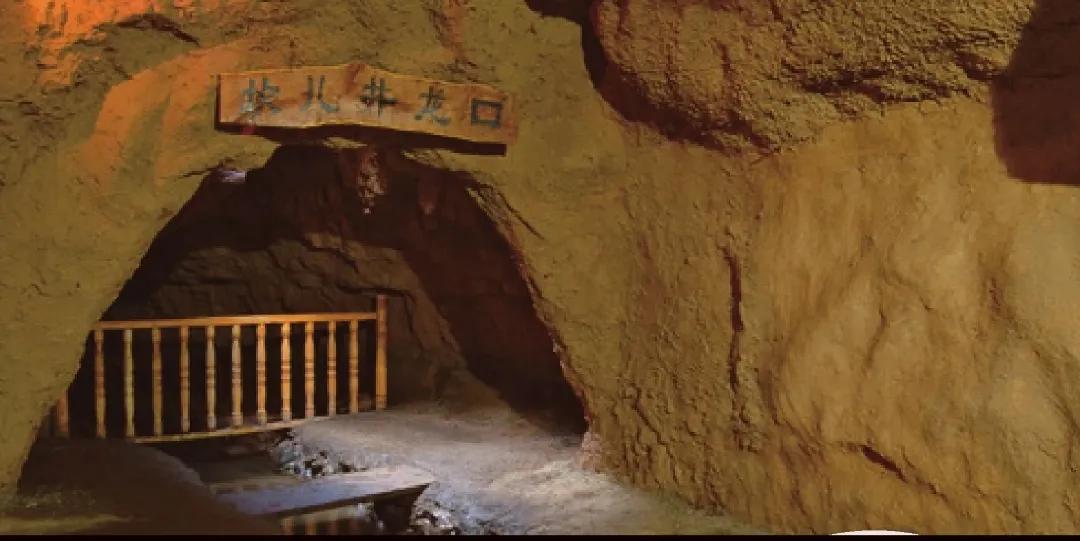

在新疆吐鲁番盆地,一条条地下暗渠蜿蜒而行,将天山雪水引向绿洲。这就是被誉为“地下长城”的坎儿井,一个至今仍在发挥作用的古老水利工程。然而,关于坎儿井的起源,学术界一直存在争议。究竟是外来技术的引入,还是本地智慧的结晶?这个问题不仅关乎一项工程的诞生,更折射出古代文明在面对共同挑战时的智慧交流。

坎儿井起源的三种主要假说

关于坎儿井的起源,目前主要有三种说法:波斯传入说、中原传入说和本地发明说。

波斯传入说认为,坎儿井起源于古代波斯,通过丝绸之路传入新疆。支持这一观点的学者指出,维吾尔语中的“坎儿井”(karez)与波斯语发音相同,而波斯地区坎儿井的使用历史可以追溯到公元前8世纪。

中原传入说则认为,坎儿井技术源自汉代中原地区的“井渠法”。《史记》中就有“井渠”的记载,而新疆坎儿井在构造和挖掘方法上与中原地区的井渠法有诸多相似之处。

本地发明说认为,坎儿井是新疆人民在长期实践中根据当地水文地质条件发明的。有学者在吐鲁番地区发现了距今4000-6000年的坎儿井岩画,为这一观点提供了证据。

多元文化交融孕育坎儿井智慧

然而,这三种说法并非相互排斥,而是可能共同作用的结果。事实上,坎儿井的起源可能是一个多元的过程,反映了古代文明在面对干旱缺水这一共同挑战时的智慧交流与融合。

首先,新疆地处丝绸之路要冲,是东西方文化交流的重要枢纽。波斯、中原和本地文明在这里交汇,各自的技术和智慧都有可能对坎儿井的形成产生影响。例如,波斯的坎儿井技术可能通过商旅和使团传入新疆,而中原的井渠法也可能随着汉朝的扩张而西传。

其次,坎儿井的形成可能是一个渐进的过程。最初,人们可能只是简单地挖掘竖井取水。随着时间推移,为了减少蒸发和提高效率,逐渐发展出连接竖井的暗渠系统。这个过程可能吸收了多种文明的智慧,最终形成了独特的坎儿井系统。

再者,坎儿井的形成可能与当地的社会经济结构有关。新疆自古就是多民族聚居地,不同民族在长期交往中相互学习,共同应对干旱环境。坎儿井的出现,可能是这种文化交流的结晶。

坎儿井研究对现代水利的启示

坎儿井的起源之谜,不仅关乎历史,更对现代水利工程建设有重要启示。它告诉我们,面对共同的挑战,不同文明之间的交流与合作至关重要。在当今全球气候变化的背景下,我们更应该借鉴坎儿井的经验,推动跨区域、跨文化的水资源管理合作,共同应对水资源短缺的挑战。

坎儿井的起源,或许永远无法有一个确凿的答案。但正是这种多元性和复杂性,使它成为人类智慧的生动写照,展现了古代文明在面对干旱环境时的创造力和适应力。在这个意义上,坎儿井不仅是一项水利工程,更是一部跨越时空的文明交流史。