小孔成像:墨子的一个超前实验

发布时间:2024-09-03

公元前400多年,中国春秋战国时期的墨子和他的学生进行了一项划时代的实验 - 小孔成像。这一实验不仅揭示了光沿直线传播的特性,更是人类历史上首次明确指出光线直线传播的现象。

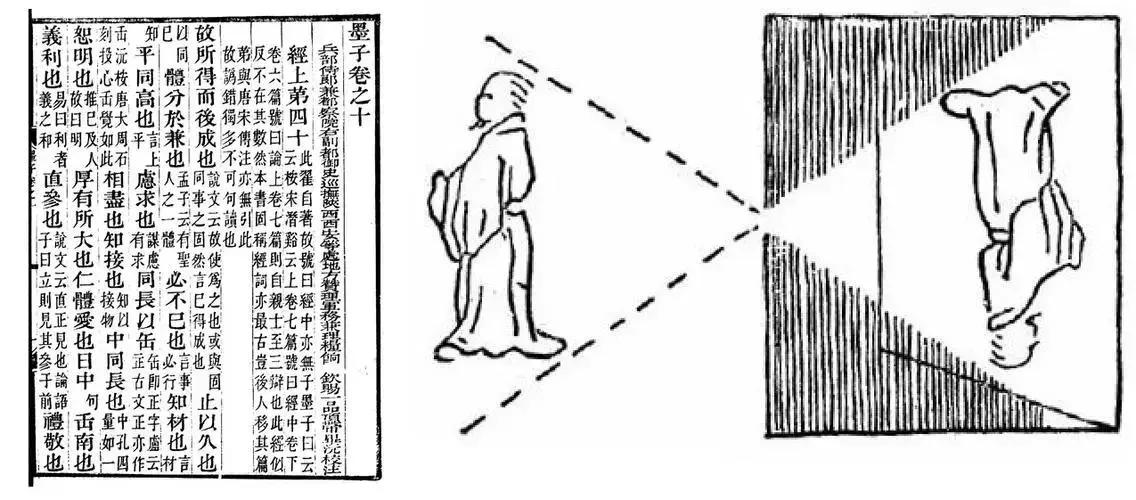

《墨经》中记载了这一实验:“光之人,煦若射。下者之人也高,高者之入也下。足蔽下光,故成景于上;首蔽上光,故成景于下。”这段文字生动地描述了光线通过小孔后,在另一侧形成倒立像的过程。墨子的这一发现,比古希腊学者们对光学的研究早了数百年。

小孔成像的原理其实很简单:当光线通过一个小孔时,由于光沿直线传播,来自物体底部的光线会到达屏幕的上方,而来自物体顶部的光线则到达屏幕的下方,从而形成一个倒立的像。这个现象反映了光的直线传播特性,同时也揭示了成像的基本原理。

在现代,小孔成像的原理被广泛应用于各种领域。最直接的应用就是相机技术。无论是传统的胶片相机还是现代的数码相机,其成像原理都源于小孔成像。相机的镜头相当于一个小孔,将外界的光线汇聚到感光元件上,形成清晰的图像。此外,小孔成像原理还被应用于天文望远镜、显微镜等光学仪器的设计中。

然而,值得注意的是,中国古代的科技发展往往呈现出一种“重复发现”的特点。尽管墨子早在两千多年前就发现了小孔成像的现象,但这一知识并未得到有效的传承和积累。在随后的几千年里,这一现象被反复发现和研究,直到近代才真正成为系统性的科学知识。

这种现象反映了中国古代科技发展的一个重要特点:缺乏有效的知识传播和积累机制。正如《梦溪笔谈》的作者沈括所观察到的,小孔成像的现象被反复发现,但其背后的原理却未能得到深入的探讨和理解。这种状况直到近代科学体系建立后才得以改变。

墨子的小孔成像实验,不仅展示了中国古代科学家的智慧,也为我们理解科技发展的历程提供了宝贵的视角。它提醒我们,真正的科技进步不仅需要发现新现象,更需要建立有效的知识传承和积累机制,让每一次发现都能成为推动人类认知边界向前迈进的一步。