古人经常跪坐在地上,腿真的不麻吗?

发布时间:2024-09-19

在古装剧中,常常可见古人跪坐于地。

这种坐姿被称为正坐,是宋明之前中国人最常见的坐姿。

这不禁引发疑问:这样的跪坐会让腿感到麻木吗?他们真的可以跪坐那么久吗?

实在令人好奇,腿部的知觉是否会受影响?

为何选择正坐,难道是因为住在“窑洞”?

关于古人为何多以正坐为主,有一种流传甚广的说法——“ 古人没有合裆裤,因此选择正坐以避免走光。

后来的合裆裤则是模仿赵武灵王的胡服骑射。”

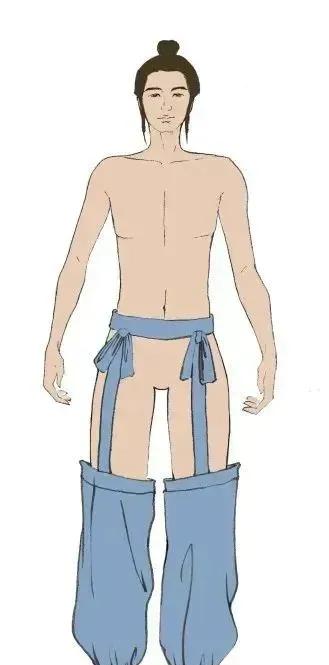

先秦时期的胫衣

绘图:李骄

然而,史料并未提及胡服骑射中包含了裤子的引入,这一说法完全是现代的憑空捏造。

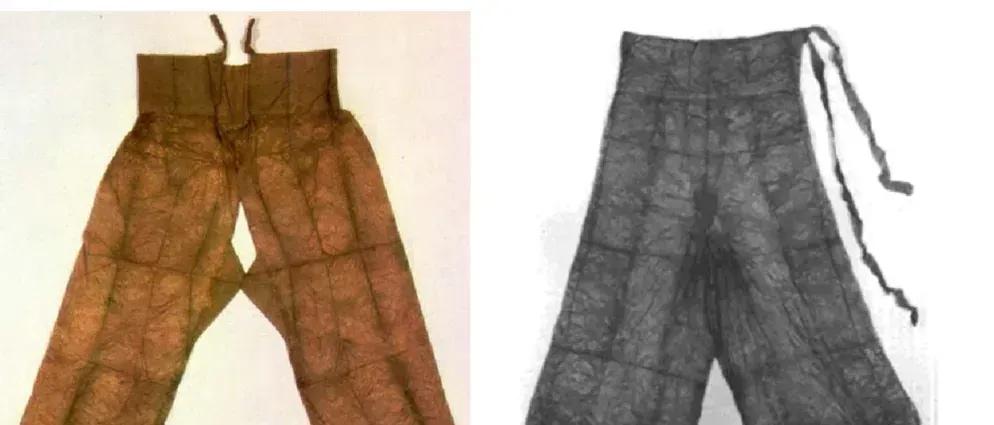

同时,出土的许多文物也证明,中原地区早已存在合裆裤的传统:早在4000至5000年前的龙山文化中,就出土了穿着合裆裤的玉雕人像;而最古老的合裆裤实物则出现在河南的西周虢国墓地,其年代比赵武灵王早了约500年。

虢国为姬姓诸侯国,开国君主乃周文王之同母弟虢叔,实属诸夏正统。

开裆裤与合裆裤

其实纵然不考虑文物证明,这一说法也站不住脚:合裆裤不过是将裤腿缝合而成,没有技术难度,又何必依赖引入;而且,商周的贵族在礼仪场合中多穿长袍,不论有无裤子,坐姿如何,也不会走光,因此无法因此选择正坐。

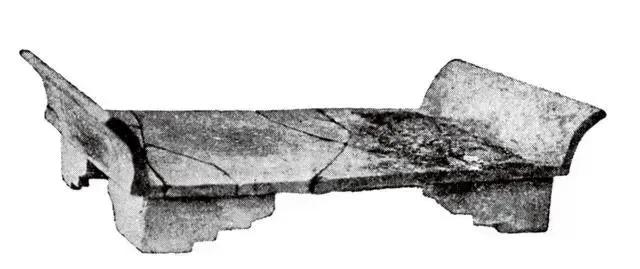

此外,还有一种更荒谬的说法:“ 古人没有制造凳子的技术。 ”此观点更是毫无意义——在商周秦汉时期就已出土多件案几,其工艺与现代凳子几无二致,仅仅是用途有所不同罢了。

东汉陶卷耳案

在关于正坐的各种假说中,最为可信的当属“半地穴说”:认为 商周古人习惯居住于半地穴建筑中,为了防潮和保暖,地面上铺上厚厚的软垫。

这样的安排既舒适又便于席地而坐,自是先人自然而然的选择。

在所有坐姿中,正坐无疑是最省力的—— 盘腿坐和两腿伸直的“箕坐” ,都是以臀部接触地面,短时间内虽然较为舒适,但时间一久则容易伤腰。

因这两种姿势使得腰部和骨盆无支撑,为了保持身体平衡,需使躯干前倾,腰部前屈,令压力集中于腰椎;而正坐则可使上身保持挺直,压力集中于小腿。

虽然小腿可能会感到麻木,但能轻松更换成蹲坐或单腿跪坐的姿势,久坐也不会造成腰部负担。

可见地面上铺有软垫

半地穴建筑在考古中颇为常见,可以追溯到约6000年前的半坡遗址。

尽管随着夏朝的推移逐渐减少,但在殷墟中晚期与周原东部遗址中仍发现大量半地穴建筑。

此外,古籍中也有诸多记录。

例如周人的史诗《大雅·緜》便回忆其先祖古公亶父领导族人居住于半地穴建筑:“古公亶父,陶复陶穴。”

实质上,类似的半地穴建筑至近现代仍存在——窑洞便是一种半地穴的形式。

这也再次证明,中国北方的气候极其适宜这类建筑。

陕西地坑窑洞四合院

正坐的健康益处

实际上,正坐的历史比半地穴建筑还要悠久:美国南加州大学及杜克大学在2021年研究了坦桑尼亚的原始部落哈扎人。

该部落不耕作、不养殖,依然遵循最传统的狩猎采集生存方式。

研究结果令人惊讶:除去睡眠, 哈扎人每天有约10小时保持非站立状态 ,其频率与工业社会人群相似。

而且,哈扎人在“坐姿”与站姿之间的转换频率也大致相同。

然而,与他们相比,哈扎人的腰背要更加健康,血液中的甘油三酯水平也较低。

研究小组因此认为,造成这一差异的原因并非坐的时间,而是坐的姿势。

扎哈猎人

众所周知,久坐对腰部不利,但这一情况可能只针对坐椅而言——哈扎人在休息时,既坐在地上,有时也蹲坐或跪坐。

这两种坐姿占据了他们休息时间的三分之一。

研究显示, 相较坐在椅子或直接坐地,蹲坐和跪坐的肌肉活跃度高出5~10倍。

正是这种较为费力的坐姿,让哈扎人的健康状况更佳。

哈扎人偏爱蹲坐或直接坐在地上

这让我想起多年以前我关注汉服运动时,有个同袍曾半开玩笑地说:“汉唐时期全民正坐,武德旺盛;宋明时代凳椅普及,仅在重大场合保留正坐,武德渐衰;清朝彻底放弃正坐,万国来侵,正坐可见能强身健体,锻炼武德!”

如今看来,这不仅仅是玩笑—— 适度的正坐和蹲坐确实有利于身心健康。

日本的正坐,源于清朝

既然正坐是原始社会广泛流行的坐姿,那么其与半地穴建筑之间的因果关系似乎并不强。

为此,我查找了一些跨文化比较研究,发现确实存在此方面的一些初步统计: 全球仅有三分之一的人日常使用椅子,其他三分之二的人普遍采用席地、盘腿、蹲坐或正坐的姿势。

而这三分之一,正是文化影响力最强的欧美国家。

以至于我们在潜意识中总认为,坐椅子才是一种普遍的坐姿。

实际上,从东南亚到中东,以及我国的藏区,席居仍非常普遍。

盘腿坐着确实很舒适

不过大多数中国人提及席居和跪坐时,首先想到的仍是日本,并将其视作“保留了唐代古礼”。

然而, 遣唐使并未将正坐带回日本

——若留意日本古装剧或古画,就会发现天皇和将军们的坐姿,通常是两只脚掌相抵的盘腿坐,日本称之为“乐坐”。

平民则多样化,唯独正坐较为少见。

乐坐

日本正坐的历史较为晚近,直至江户年间才形成,相当于明清时期。

而成为全民的礼仪规矩,则要等到明治时代,这也不过一百多年。

江户时期,德川幕府重视儒教,将“朱子学”确立为国学,并依据儒家经典制定了众多礼仪。

再加上正坐便于起身和应对突发情况,迅速在武士阶层中传播,并借助武士和幕府的影响力最终深入江户民众。

现今日本常见的坐姿

值得注意的是,网上流传“日本女生罗圈腿是因正坐”的说法,也并不准确——罗圈腿多是天生的,在各国的发病率近乎相等。

跷二郎腿对身体不利,尤其不宜长时间保持

古人的跪坐,真的不会感到腿麻吗?

尽管有软垫陪伴,跪坐时身体的重量压在小腿上,古人真的不会出现腿麻的情况吗?

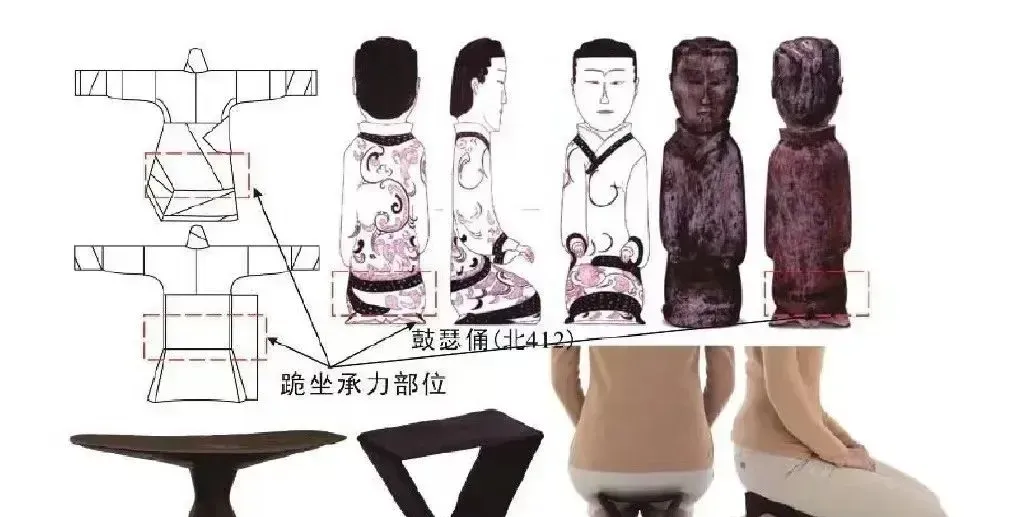

答案显然是会的,因此古人发明了一种跪坐助具—— “支踵(zhǒng)” !

西汉独角坐具的造型

自上世纪70年代开始,汉代墓葬中大量出土了一种形制相仿、大小一致的丅形木器。

由于用途不明,曾被称作“小几”“木兀”“不知名器”“丅形器”“楎椸”等多种名称。

近年来随着研究的深入,学者们根据汉墓出土的文献,推测其本名大约为“支蹱”。

“踵”字即指脚后跟,其名即表明该木器的使用方式—— 可隐藏在大腿和臀部之下,支柱夹在两条小腿之间,腿部与臀部之间置于微凹的面板上,跪坐时脚后跟便可以架空。

这使得外观并未改变正坐的姿态,但能显著减轻膝盖和脚后跟的压力。

有了支蹱,跪坐的舒适度确实提高了

然而奇怪的是,从两汉以后的遗物中,却再未发现此类器具。

尽管古人仍在唐末五代时期采用跪坐,之后便开始使用凳子。

这种器具自魏晋以来消失近两千年,直到近年,因汉服运动国际复兴而重新被使用,主要受众为冥想禅修爱好者及一些学生,他们通常在宿舍中使用,以搭配床上小桌。

也算是古人智慧的一种奇妙复兴。

现代商家复原的汉代支踵在冥想和学习中越来越受欢迎,也算是古物的新生。