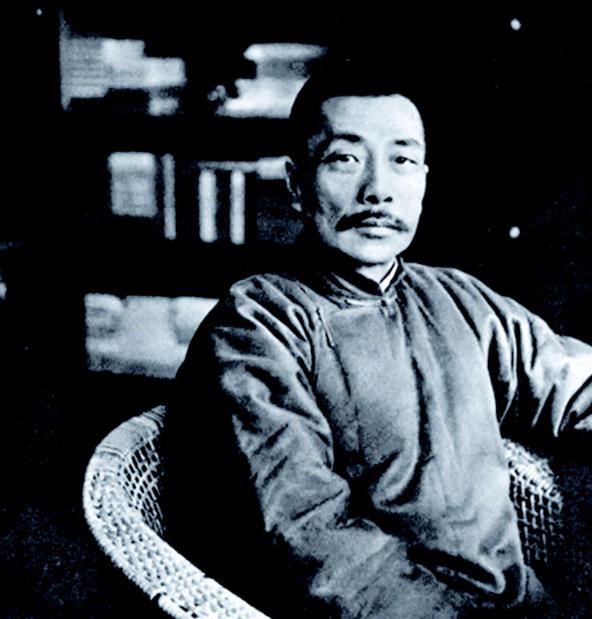

鲁迅大声疾呼“汉字不灭,中国必亡”,汉字真的阻碍了中国进步?

发布时间:2024-09-16

1936年,鲁迅在临终之际发出“汉字不灭,中国必亡”的惊人之语。这句话在当时引起了巨大争议,也成为了后世讨论的焦点。那么,鲁迅为何会提出如此极端的观点?这一观点在今天又有何启示?

鲁迅提出这一观点的历史背景,是20世纪30年代中国面临的内忧外患。当时,日本侵略者已占领东北五年,国内战乱频仍,国家处于生死存亡的关头。在这样的背景下,鲁迅等知识分子认为,要救亡图存,必须唤醒民众,而汉字的艰深成为了普及文化、提高民众觉悟的一大障碍。

鲁迅在《关于新文字》中写道:“汉字不灭,中国必亡。因为汉字的艰深,使全中国大多数的人民,永远和前进的文化隔离,中国的人民,绝不会聪明起来,理解自身所遭受的压榨,理解整个民族的危机。”他认为,汉字的复杂性使得广大民众难以接受教育,无法理解自身的处境和民族的危机,从而阻碍了国家的进步。

这一观点在当时得到了一些知识分子的支持,但也引发了巨大争议。支持者认为,简化汉字或采用拼音文字可以快速提高民众的文化水平;反对者则认为,汉字是中国文化的根基,废除汉字无异于自断文化命脉。

然而,历史的发展并未如鲁迅所预言的那样。新中国成立后,通过推行简化字、普及教育等措施,汉字不仅没有成为阻碍,反而成为了连接传统与现代的桥梁。正如一位学者所言:“现在,汉字保留了下来,不仅适应了现代生活,而且也不再成为教育普及的障碍,古老汉字已经焕发出现代生命力。”

在当代,我们重新审视鲁迅的观点,既要理解其忧国忧民的初衷,也要认识到汉字在现代化进程中的适应性。汉字的简化、计算机输入技术的发展,都使得汉字在现代社会中焕发新生。同时,我们也要认识到,提高国民素质、普及教育,不能仅仅依靠改变文字形式,更需要完善教育体系、提高教学质量。

鲁迅的“汉字不灭,中国必亡”之说,虽然在今天看来有些过激,但它所反映的对国家命运的深切忧虑、对文化革新的迫切期待,仍然值得我们深思。在新时代,我们既要珍惜汉字这一文化瑰宝,又要不断创新,让汉字更好地服务于现代化建设,成为连接传统与现代、中国与世界的桥梁。