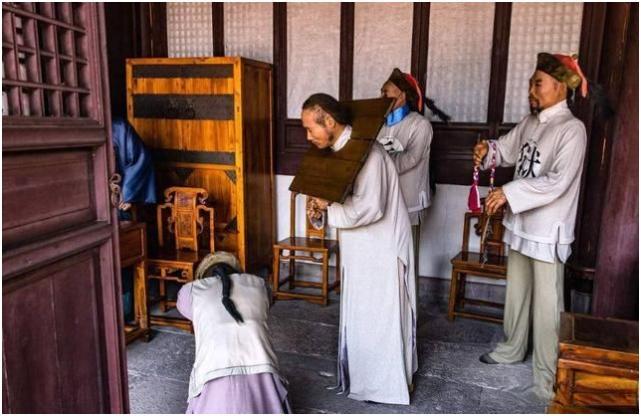

结构简单的“老虎凳”有多厉害?只需垫上3块砖头便让犯人招供

发布时间:2024-09-16

“老虎凳”是一种结构简单的刑讯工具,只需在凳子下方垫上三块砖头,就能让犯人承受巨大的痛苦。 这种看似简单的刑讯方式,却能迫使犯人招供,其威力令人不寒而栗。然而,“老虎凳”只是刑讯逼供漫长历史中的一个缩影。

刑讯逼供在中国历史上的演变

刑讯逼供在中国有着悠久的历史。西周时期就已出现刑讯制度的雏形,经过春秋战国的发展,在秦朝最终以法律形式确立。 《睡虎地秦墓竹简·封诊式》中记载:“治狱,能以书从迹其言,毋笞掠而得人情为上,笞掠为下,有恐为败。” 这表明秦朝虽然推崇严刑峻法,但也意识到刑讯可能带来的弊端。

随着时间推移,刑讯制度不断完善。唐代对刑讯的限制较为严格,《唐律疏议》规定:“诸拷囚不得过三度,数总不得过二百。”然而,这些规定在实践中往往难以得到真正遵守。到了明清时期,尽管法律对刑讯有明确规定,但法外刑讯的现象仍然普遍存在。

刑讯逼供存在的社会与制度根源

刑讯逼供的存在并非偶然,而是有着深刻的社会和制度根源。首先,封建社会的等级制度和专制统治为刑讯逼供提供了土壤。正如《甘肃政法学院学报》的一篇文章所指出的:“ 刑讯逼供是封建制社会的必然产物。 ”

其次,古代刑侦技术的落后也是刑讯逼供长期存在的原因之一。 在缺乏科学证据的情况下,口供往往成为定罪的关键。 正如一位学者所言:“在刑侦技术落后、执法者取证困难的时代,刑讯不能不说是司法官查清案件的重要手段。”

刑讯逼供的心理学原理

刑讯逼供之所以有效,很大程度上源于其对人性的深刻洞察。心理学研究表明,人在遭受痛苦时,往往会做出本能的反应,包括承认任何能减轻痛苦的事情。这种心理机制使得刑讯成为一种强大的“说服”工具。

然而,这种“说服”往往是虚假的。正如美国最高法院在米兰达案中指出的:“当一个人在接受审讯时没有放弃其特免权但回答了这些问题之后,他仍然有权行使沉默权。”这揭示了刑讯逼供所获取的口供往往不可靠。

刑讯逼供对司法公正的危害

刑讯逼供的危害是多方面的。它不仅侵犯了人权,损害了司法的公信力,还可能导致冤假错案。正如一位法律专家所言:“ 刑讯逼供的出现及存在不是偶然的,而具有其历史必然性,在某些历史阶段也具有合理性。 但是,在依法治国、加强人权保障的新的历史条件下,我们必须认清其危害。”

遏制刑讯逼供的现代途径

要遏制刑讯逼供,需要多管齐下。首先, 应提高刑讯逼供行为的成本,如建立犯罪嫌疑人的沉默权制度。 其次,应降低刑讯逼供行为的收益,如严格限制非法证据的使用。最后,应研发替代刑讯的科学审讯方法,提高侦查人员的专业技能。

正如美国的经验所示,遏制刑讯逼供是一个长期而复杂的过程。它不仅需要法律制度的完善,更需要整个社会法治意识的提升。只有这样,才能真正告别刑讯逼供这一历史遗留的阴霾,实现司法的公平正义。