五脏与六腑的关系,从中医角度,给你讲透五脏六腑之间的相互关系

发布时间:2024-09-19

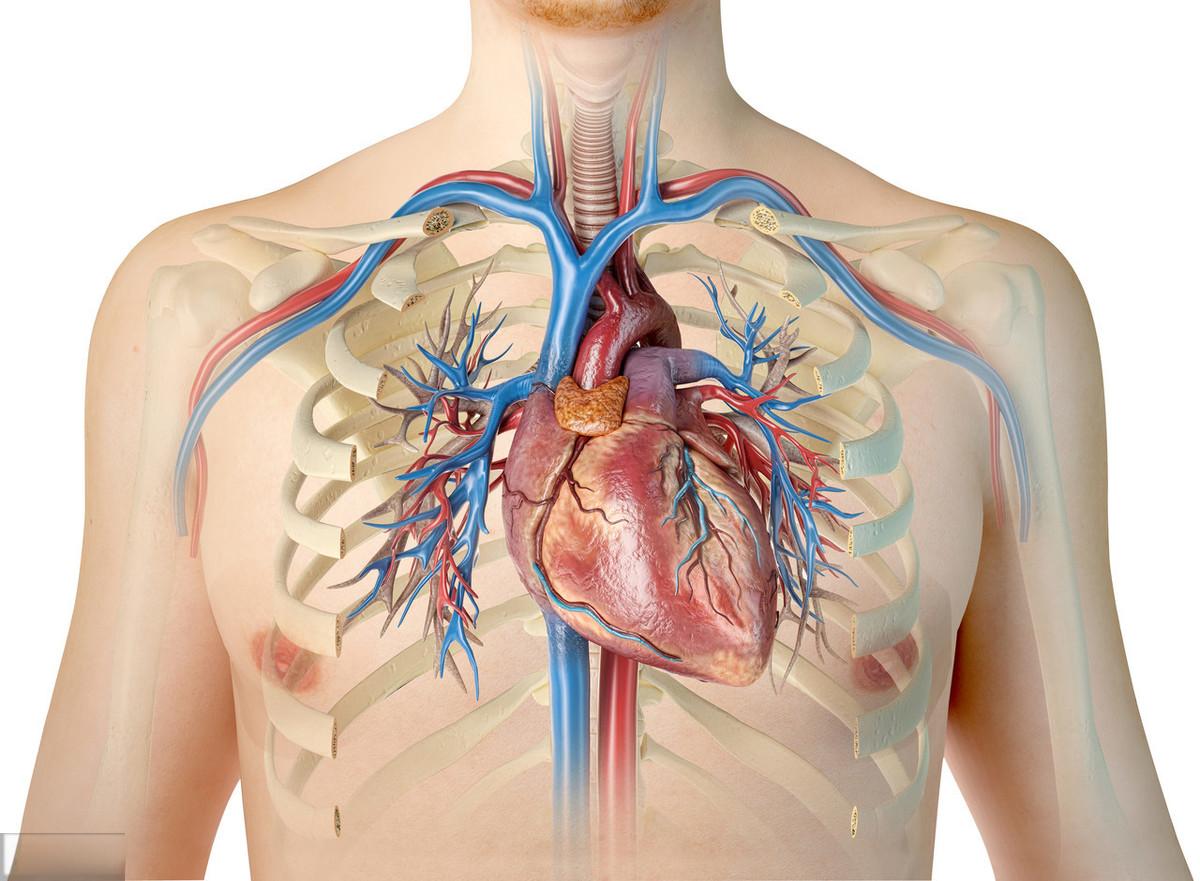

中医脏腑学说认为,人体内的五脏六腑并非孤立存在,而是通过复杂的相互关系构成一个有机的整体。这种关系中最为核心的是脏腑相合,即一脏一腑通过阴阳表里配合,共同维持人体的生理功能。

脏腑相合的基本原理是“一脏一腑,一表一里,一阴一阳”。具体来说,心与小肠、肺与大肠、脾与胃、肝与胆、肾与膀胱分别构成五对脏腑表里关系。这种关系不仅体现在生理功能上,还决定了它们在病理上的相互影响。

以心与小肠为例,心属阴,小肠属阳;心居胸中,小肠居腹。虽然两者相距甚远,但通过手少阴心经和手太阳小肠经的相互络属,构成了脏腑表里关系。在生理上,心主血脉,小肠主受盛化物。心火下移于小肠,有助于小肠的消化功能;小肠吸收的精微物质通过脾气升清,又可滋养心血。病理上,心火亢盛可导致小肠实热,反之亦然。

再以肺与大肠为例,肺主气,大肠主传导。肺气清肃下降,有助于大肠的传导功能;大肠通畅,又有利于肺气的宣降。这种相互促进的关系,在治疗上也有所体现。例如,治疗便秘时,除了直接作用于大肠,还可以通过调理肺气来间接改善症状。

脾与胃的关系则更为密切,两者以膜相连,经络互络。脾主运化,胃主受纳。脾的运化功能需要胃的受纳为基础,而胃的受纳又依赖脾的运化来提供能量。这种纳运相得的关系,是消化系统正常运作的关键。

肝与胆的关系主要体现在消化功能和精神情志方面。肝主疏泄,胆贮藏胆汁。肝的疏泄功能正常,胆才能正常排泄胆汁;胆汁排泄无阻,又有利于肝的疏泄。在精神情志方面,肝主疏泄调节情志,胆主决断影响勇气。两者相互配合,共同维持人的精神活动。

最后,肾与膀胱的关系主要体现在水液代谢上。肾主水,膀胱贮存尿液。肾气充足,才能促进膀胱的气化功能;膀胱开合有度,又有利于肾的主水功能。这种关系在治疗水肿、尿频等疾病时尤为重要。

脏腑相合的理论不仅解释了人体内部的生理病理机制,也为中医诊断和治疗提供了重要依据。例如,在治疗心脏病时,可能需要同时调理小肠;治疗便秘时,可能需要调理肺气。这种整体观念和辨证论治的思想,正是中医的独特之处。

总的来说,脏腑相合体现了中医“天人合一”的整体观念,将人体视为一个有机的整体。这种理论不仅有助于我们理解人体的生理病理机制,也为现代医学研究提供了新的思路和方法。