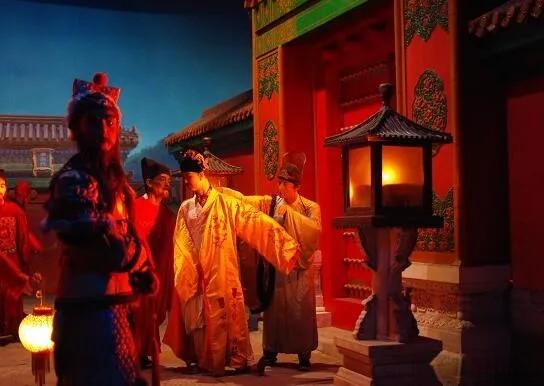

拯救明朝的景泰帝,驾崩后为何没有葬入明十三陵

发布时间:2024-09-18

景泰帝朱祁钰,这位明朝第七位皇帝,虽然在位仅七年,却在明朝历史上留下了浓墨重彩的一笔。他的一生充满了戏剧性,从临危受命到力挽狂澜,再到最终的悲剧收场,无不彰显着这位皇帝的复杂性和悲剧性。

朱祁钰的登基源于一场意外。 正统十四年(1449年),明英宗朱祁镇在土木堡之变中被瓦剌俘虏,明朝陷入危机。在这危急关头,朱祁钰被拥立为帝,改年号为景泰。他即位后,任用于谦等人组织北京保卫战,成功击退瓦剌,保住了明朝的江山社稷。这一功绩,足以让他在明朝历史上占据重要地位。

然而,朱祁钰的处境却异常艰难。 他本无意于皇位,却在群臣的拥立下不得不承担起这个重任。 随着局势的稳定,他逐渐陷入了权力的漩涡。他软禁了被释放回国的明英宗,废除了朱见深的太子之位,转而立自己的儿子为太子。这一系列举动,不仅加剧了他与朱祁镇、朱见深父子的矛盾,也让他在历史上背负了“不孝、不悌、不仁、不义”的骂名。

景泰八年(1457年),朱祁钰突然病重。 趁此机会,石亨等人发动夺门之变,迎回明英宗复辟。朱祁钰得知消息后,只说了一句:“哥哥做皇帝,好,好,好。”不久后,他便郁郁而终,年仅29岁。明英宗复辟后,废除了朱祁钰的帝号,赐谥号为“戾”,称“郕戾王”。他的葬礼也没有按照皇帝的规格,而是按亲王礼葬在北京西山,未葬在明朝皇帝陵寝。

然而,历史的车轮并未就此停止。 成化十一年(1475年),朱见深即位后,为朱祁钰平反,追谥为“恭仁康定景皇帝” 。这一举动,不仅彰显了朱见深的胸襟,也反映了明朝政治生态的变化。朱见深的平反,或许源于对朱祁钰功绩的认可,或许是为了安抚文官集团,或许是为了稳定朝局。无论如何,这一决定无疑为朱祁钰的历史地位画上了句号。

后世对朱祁钰的评价褒贬不一。有人认为他有功于国,有人则批评他贪恋权位。但无论如何,朱祁钰在明朝历史上的地位是不可磨灭的。他的一生,既是明朝政治斗争的缩影,也是个人命运与国家命运交织的悲剧。他的故事,让我们看到了权力的诱惑与人性的复杂,也让我们反思历史评价的多面性。

朱祁钰,这位拯救了明朝却又未能善终的皇帝,最终以一种特殊的方式获得了历史的肯定。他的经历,无疑为后人提供了一个思考权力、责任与人性的绝佳案例。