融阿拉伯风格和汉唐建筑艺术为一体,宁夏永宁纳家户清真大寺

发布时间:2024-09-18

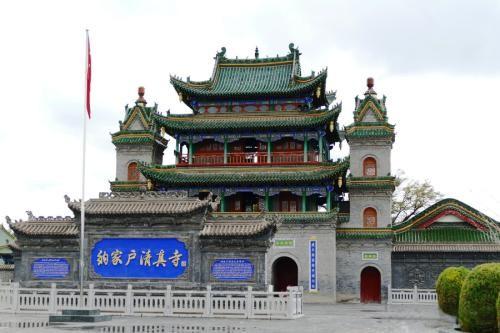

宁夏永宁纳家户清真大寺是一座独特的宗教建筑,它巧妙地融合了阿拉伯风格和汉唐建筑艺术,成为中阿文化交流的生动见证。

这座清真寺始建于明嘉靖三年(1524年),至今已有近500年的历史。它坐落在永宁县杨和乡纳家户村,占地面积达9000平方米。步入寺内,首先映入眼帘的是过洞式的门楼,其上方装饰着仿古结构的挑檐,横向的栏额斗拱与纵向的荷花柱相映成趣。门楼之上,三层歇山顶的邦克楼与两侧阿拉伯式的二层四角圆尖顶望月楼交相辉映,展现出大寺的雄壮气势。

进入门楼后,一片开阔的空间豁然开朗。砖铺的路面上,两棵参天古槐静静伫立,为整个寺院增添了一份宁静与肃穆。寺院正中的礼拜大殿是整个建筑群的核心,面积达1102平方米,是目前宁夏最大的礼拜大殿。大殿由四座五尖歇山脊连接三座卷棚脊组成,盖上飞檐雕塑云龙,口滚圆珠,凌空欲飞;盖下花拱上有“双龙戏珠”、“凤凰戏牡丹”、“丹凤朝阳”等主雕,并铺以草木花卉相辉映。

纳家户清真大寺的建筑色彩以绿色为主,与传统的红色寺庙形成鲜明对比。寺内的阿拉伯图案和砖雕,以及中国汉唐建筑风格的古朴厚重,共同营造出一种庄严肃穆的氛围。这种独特的建筑风格,正是阿拉伯伊斯兰文化和中国汉唐文化交融的结晶。

纳家户清真大寺的历史可以追溯到元代。据记载,它是元初贵族塞典赤·瞻思丁子纳速拉丁之后裔纳性子孙从陕西移居宁夏后所建。这一历史背景,为我们理解这座清真寺的建筑风格提供了重要线索。它不仅是一座宗教建筑,更是中阿文化交流的历史见证。

这种建筑风格的融合,反映了伊斯兰文化在中国的本土化进程。阿拉伯风格的尖顶和砖雕,与中国传统的歇山顶和斗拱相结合,创造出一种独特的建筑语言。这种融合不仅体现在建筑形式上,更深层次地反映了两种文化的相互影响和融合。

纳家户清真大寺不仅是回族群众的精神家园,更是宁夏地区乃至全国的重要文化遗产。它见证了回族村庄的发展变迁,记录了回族人民的生活方式和宗教信仰。作为全国重点文物保护单位,它不仅是研究伊斯兰教在中国传播的重要实物资料,也是了解中国多元文化融合的窗口。

今天,纳家户清真大寺依然发挥着重要的宗教和社会功能。它不仅是回族群众进行宗教活动的场所,也吸引了大批国内外穆斯林团体和个人前来参观礼拜。这座融合了阿拉伯风格和汉唐建筑艺术的清真寺,将继续见证中阿文化交流的历程,为促进不同文明之间的对话与理解做出贡献。