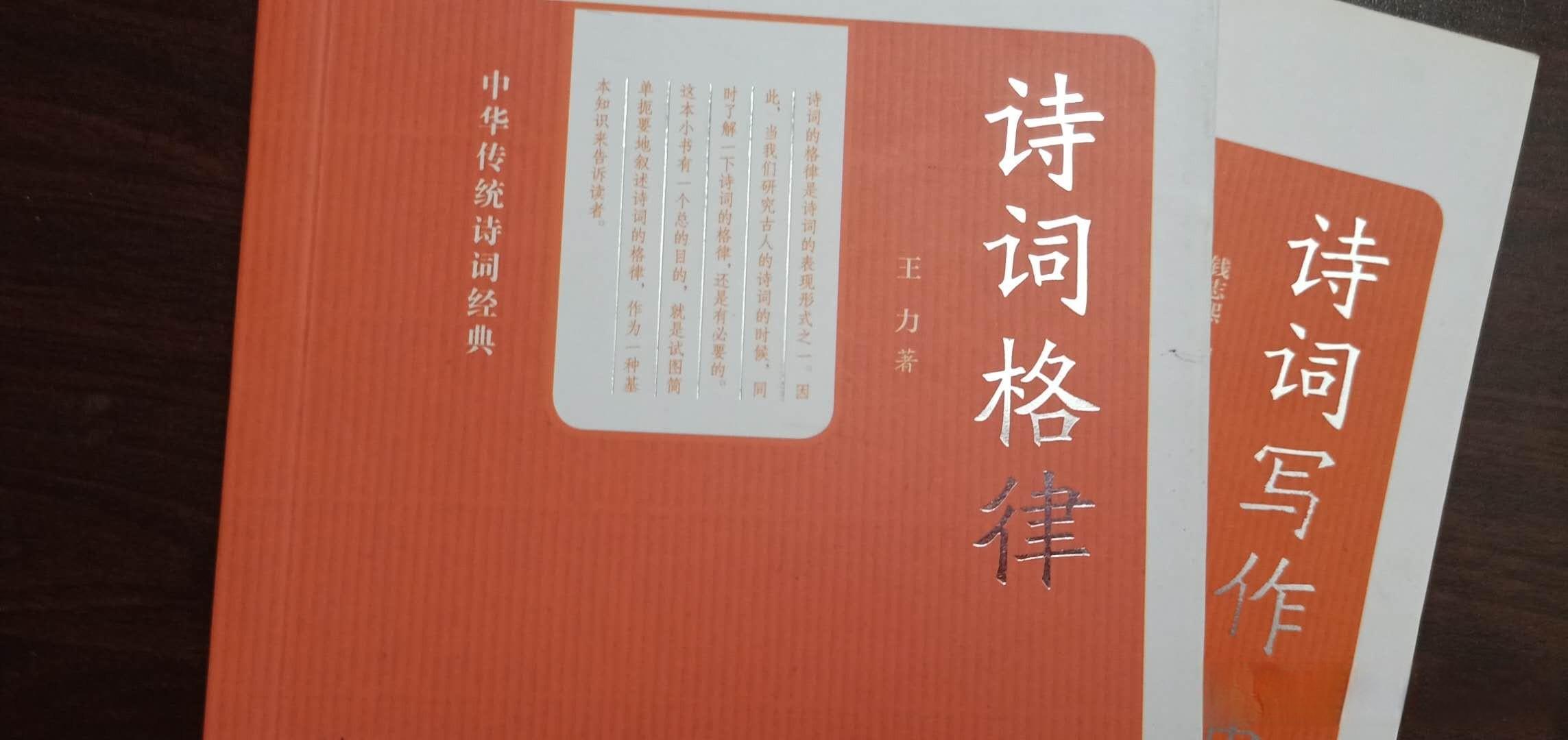

王力的《诗词格律》太复杂了,一文彻底讲透格律本质

发布时间:2024-09-19

古典诗词的格律看似复杂,实则蕴含着精妙的语言规律和美学原则。从现代汉语的角度重新审视,我们可以发现格律诗的平仄、押韵和节奏等要素,正是诗歌美感的重要来源。

平仄是格律诗的核心。在古代汉语中,汉字分为平、上、去、入四声,其中平声为平声字,上、去、入三声为仄声字。这种声调的对立构成了诗歌的节奏感。然而,现代汉语中入声已消失,这给现代人理解古典诗词的平仄带来了挑战。例如,“白”“国”“节”等字在古代是仄声,现在却读作平声。因此,欣赏古典诗词时,我们需要了解这些古今读音的变化。

押韵是诗歌的灵魂。格律诗要求在固定位置使用同韵的字,这使得诗歌朗朗上口,便于记忆。然而,由于古今语音的差异,一些古诗词用现代普通话读起来并不押韵。例如,杜牧的《山行》中,“斜”字在唐代读作siá,与“家”“花”押韵。现代人常将其读作xiá,导致押韵效果减弱。了解这些语音变化,有助于我们更好地欣赏古典诗词的韵律美。

节奏是诗歌的生命。格律诗通过平仄的交替,形成了独特的节奏感。在现代汉语中,我们通常以两个字为一个节奏单位。这种节奏感不仅体现在诗歌的朗诵中,也影响着诗歌的创作和理解。例如,“远上寒山石径斜”可以读作“远上-寒山-石径-斜”,每个节奏单位都包含一个平声和一个仄声,形成了抑扬顿挫的美感。

格律诗的这些要素共同构成了诗歌的音乐性。正如《中国诗词大会》第三季总冠军雷海为所言:“古诗词之所以读起来感觉很美,就是因为不但讲究押韵,还讲究平仄。”这种音乐性不仅增强了诗歌的表现力,也使得诗歌能够跨越时空,触动人心。

在现代语境中欣赏古典诗词,我们需要理解并尊重其格律特点。虽然现代汉语的语音发生了变化,但我们仍可以通过查韵书、使用方言等方式,尽可能还原古典诗词的音韵之美。同时,我们也可以借鉴格律诗的技巧,创作符合现代汉语特点的新诗,让古典诗词的美学精神在当代继续传承和发展。

格律并非束缚,而是诗歌创作的翅膀。通过理解格律,我们可以更深入地欣赏古典诗词的艺术魅力,也能在现代语境中创作出富有韵律美的新诗。让我们珍惜这份文化遗产,在格律的律动中感受中华诗词的永恒魅力。