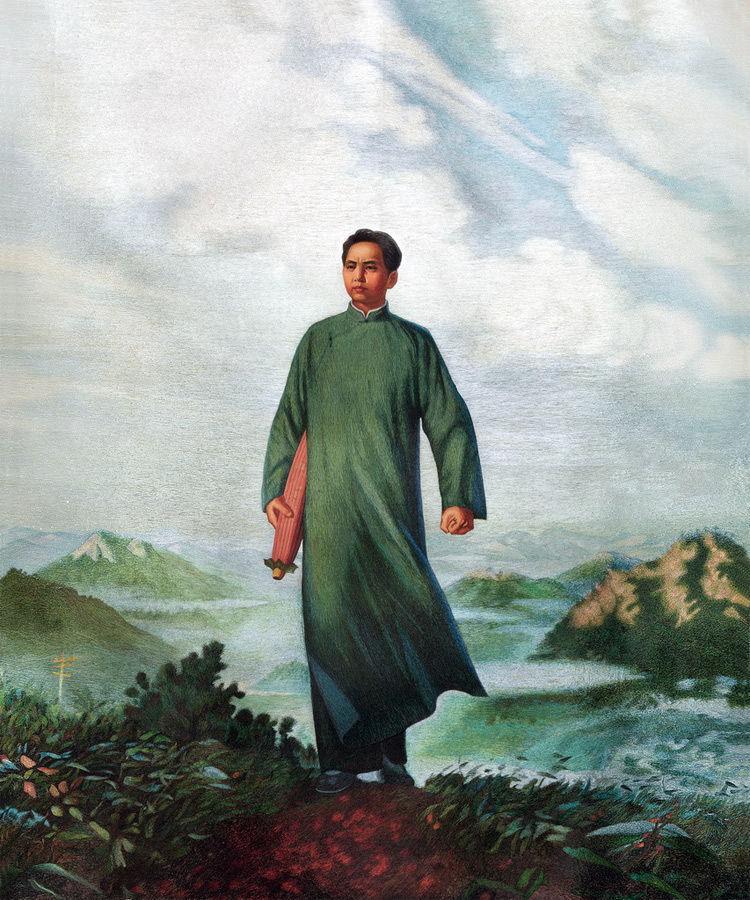

毛主席青年诗词

发布时间:2024-09-18

1910年秋,17岁的毛泽东离开家乡韶山,前往湘乡县立东山高等小学堂求学。 临行前,他写下了一首《七绝·呈父亲》:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”这首诗不仅表达了他对父亲的敬爱和对未来的期许,更彰显了他青年时期就已形成的远大志向和探索精神。

在这首诗中,毛泽东将原诗中的“男儿”改为“孩儿”,体现了对父子关系的准确定位和对父亲的敬重。同时,他将“死不还”改为“誓不还”,充分考虑到了父亲的忌讳和感受。这种细腻的情感处理,与他后来在《四言诗·祭母文》中对母亲的深切怀念一脉相承,展现了他重视亲情的一面。

然而,这首诗中最引人注目的还是后两句: “埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。” 这不仅表达了毛泽东志在四方的坚定意志,也预示了他未来将投身于更广阔天地的革命事业。这种胸怀天下的气魄,在他后来的诗词创作中得到了充分体现。

毛泽东青年时期的诗词创作,正是在这样的背景下展开的。当时中国正处于内忧外患、社会动荡的时期。毛泽东在湖南第一师范学校求学期间,接触到了各种新思想,开始思考救国救民的道路。1915年,面对日本提出的“二十一条”,他写下了《四言诗·〈明耻篇〉题志》: “五月七日,民国奇耻;何以报仇?在我学子!” 这首诗语言简练、铿锵有力,表达了强烈的爱国情感和报国之志。

在个人求学经历方面,毛泽东曾先后就读于多个私塾和学校,广泛涉猎各类书籍。他不仅熟读经史子集,还特别喜欢阅读反映反抗统治阶级压迫和斗争的古代传奇小说。这种阅读经历,不仅开阔了他的视野,也培养了他独立思考的能力。

毛泽东青年时期的诗词创作,往往与他的思想探索紧密相连。1917年至1918年间,他写下了《四言诗·奋斗》: “与天奋斗,其乐无穷!与地奋斗,其乐无穷!与人奋斗,其乐无穷!” 这首诗反映了他积极进取、勇于斗争的精神,也预示了他未来将投身于艰苦卓绝的革命斗争中。

总的来说,毛泽东青年时期的诗词创作具有以下几个特点:一是志向远大,充满理想主义色彩;二是情感真挚,既有对亲人的深厚感情,也有对国家民族的强烈责任感;三是思想活跃,不断探索救国救民的道路;四是语言简练,富有感染力。

这些特点不仅体现在他青年时期的诗词中,也贯穿了他整个革命生涯的文学创作。从早期的《七绝·呈父亲》到后来的《沁园春·雪》,毛泽东的诗词始终保持着一种昂扬向上、积极进取的精神风貌,成为他革命生涯的重要组成部分。

毛泽东青年时期的诗词创作,不仅展现了他作为文学家的才华,更反映了他作为革命家的思想形成过程。这些作品不仅是个人情感的抒发,更是时代精神的体现。通过这些诗词,我们得以窥见一位伟大领袖的早期思想轨迹,感受他为国为民的赤子之心。