秦晋之好

发布时间:2024-09-18

“秦晋之好”这个成语,原本指的是春秋时期秦国和晋国之间的政治联姻。 然而,这段历史并非如字面意思那般美好,而是充满了政治算计和利益考量。

秦晋两国的第一次联姻发生在晋献公时期。 为了加强与秦国的关系,晋献公将自己的女儿嫁给了秦穆公,史称“穆姬”。这次联姻确实为两国带来了短暂的和平,但随着晋国内乱的爆发,这种表面的和谐很快被打破。

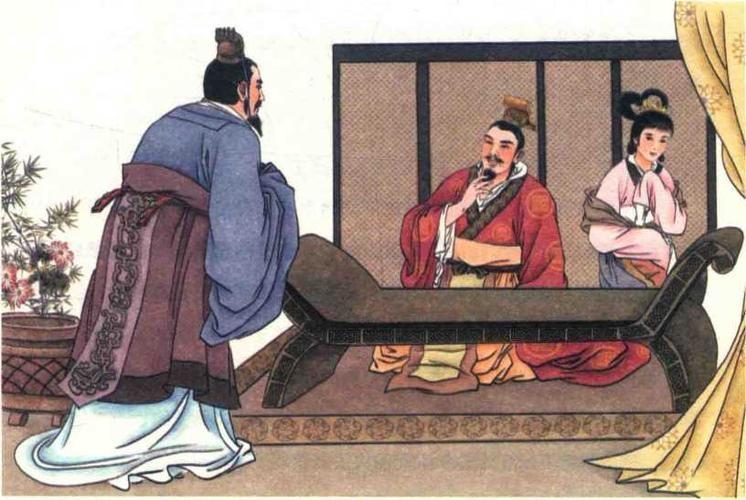

第二次联姻发生在晋惠公即位后。 为了得到秦国的支持,晋惠公承诺割让土地给秦国。然而,他即位后却食言了。尽管如此,当晋国遭遇饥荒时,秦穆公还是慷慨解囊。但晋惠公却恩将仇报,不仅不援助遭遇饥荒的秦国,反而出兵攻打。愤怒的秦穆公率军反击,活捉了晋惠公。在穆姬的求情下,秦穆公最终释放了晋惠公,并要求晋国将太子子圉送到秦国做人质,并与秦穆公的女儿怀嬴结婚。这便是所谓的第二次“秦晋之好”。

第三次联姻最为复杂。 晋惠公死后,子圉即位为晋怀公。但子圉生性刻薄,不得人心。此时,流亡在外的晋公子重耳来到了秦国。秦穆公看到重耳的才能,决定支持他夺回晋国政权。为了加强联盟,秦穆公将自己的女儿怀嬴(此时已是重耳的侄媳妇)嫁给了重耳。在秦国的帮助下,重耳成功返回晋国,杀死了晋怀公,自立为晋文公。这次联姻不仅结束了晋国的内乱,还促成了秦晋两国长达六年的和平。

从这三次联姻可以看出,“秦晋之好”并非单纯的婚姻关系,而是两国为了政治利益而进行的复杂博弈。 秦穆公通过联姻成功影响了晋国的政局,而晋国则通过与秦国的联姻获得了外部支持。

随着时间的推移,“秦晋之好”这个成语的含义逐渐发生了变化。 它不再仅仅指代政治联姻,而是泛指任何两家之间的友好关系,尤其是指美好的姻缘。这种演变反映了人们对美好婚姻的向往,也体现了语言的生命力。

回顾这段历史,我们可以看到,政治联姻虽然可以暂时缓解矛盾,但真正的和平需要建立在互信和互利的基础之上。对于现代人来说,“秦晋之好”的故事提醒我们,在处理人际关系时,诚信和长远的眼光至关重要。同时,它也告诉我们,美好的婚姻关系不应该仅仅建立在利益之上,更应该基于相互尊重和理解。